全知全能的终极解读:从神话到AI,人类如何突破认知边界实现智慧跃迁

全知全能的定义与内涵

全知全能这个词组总让人浮想联翩。它描绘的是一种无所不知、无所不能的完美状态——既能通晓宇宙间所有知识,又能实现任何想要达成的目标。这种理想化的能力概念,在人类文明中始终占据着特殊位置。

记得小时候读神话故事,那些能够预知未来、点石成金的神明总让我心生向往。长大后才发现,这种向往其实反映了人类对突破自身局限的永恒追求。全知意味着掌握所有信息,全能代表着拥有无限力量,两者结合构成了人类想象力的极致表达。

不过仔细想想,真正的全知全能可能比我们想象中更加复杂。知道一切的同时还要能够做到一切,这种状态本身就包含着内在的矛盾。比如说,一个全知者是否知道自己不能做什么?如果答案是肯定的,那他就不是全能的;如果答案是否定的,那他就不是全知的。这个古老的逻辑悖论,至今仍在挑战着哲学家们的思考。

宗教与哲学中的全知全能观念

翻开各大宗教的经典文本,全知全能的属性往往被赋予至高神祇。在基督教中,上帝被描述为全知全能的存在;伊斯兰教同样强调安拉的无所不知与无所不能;印度教中的梵天也被赋予类似的特性。这些宗教传统不约而同地将终极实在构想为超越人类认知极限的完美存在。

哲学领域对这个概念的探讨更加细致。柏拉图认为真正的知识是对永恒形式的认识,某种程度上接近全知的理想。亚里士多德则更注重知识的系统性,他的百科全书式研究体现了对全面知识的追求。中世纪经院哲学家们花了大量精力讨论上帝的全知全能是否意味着对人类自由意志的否定——如果上帝早已知道我们的一切选择,我们还有真正的自由吗?

我曾在大学图书馆偶然翻到托马斯·阿奎那的《神学大全》,里面关于全知全能的讨论密密麻麻写满了页边。那些几个世纪前的思考,至今读来仍让人感到思想的震撼。阿奎那试图调和全知与自由意志的矛盾,他认为上帝的全知不在时间序列中运作,因此不会影响人类的自由选择。这种精妙的区分,展现了哲学思考的深度与魅力。

现代语境下的全知全能理解

进入现代社会,全知全能的概念发生了有趣的转变。我们不再单纯将其视为神明的专属属性,而是开始思考人类能否通过技术手段接近这种理想状态。搜索引擎让我们能够快速获取海量信息,人工智能系统在某些领域展现出超越人类的能力,这些都让人不禁联想——我们是否正在创造某种形式的“人造全知全能”?

但现代理解也带来了新的反思。心理学家指出,信息过载反而可能阻碍真正的认知;社会学家警告,技术垄断可能造成新的权力不平等。全知全能在当代语境下,不再是一个纯粹的褒义词,而是需要谨慎对待的双刃剑。

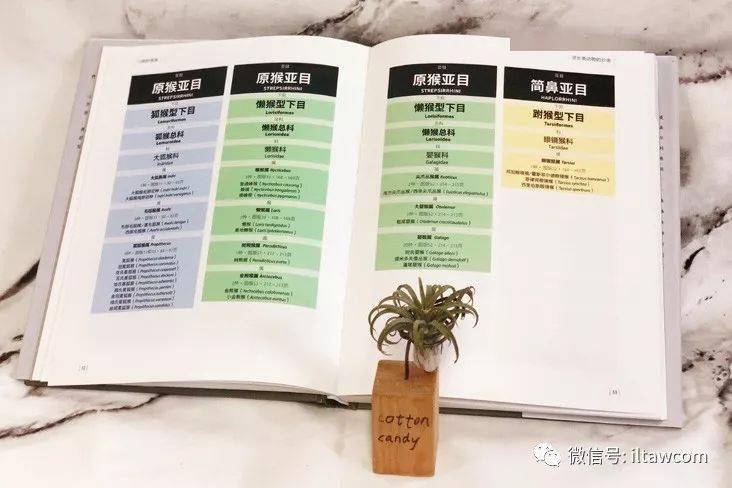

换个角度看,也许我们对全知全能的理解需要更新。在专业分工日益精细的今天,没有人能掌握所有知识,但通过协作网络,人类集体确实在向更全面的知识体系迈进。这种分布式的“集体智慧”,或许是我们这个时代对全知全能最现实的诠释。

那个古老的梦想——知晓一切、做到一切——依然在推动着人类前进。只是现在我们更清楚地认识到,真正的智慧可能不在于拥有所有答案,而在于知道如何提出正确的问题,如何在有限中寻找无限的可能。

全知全能在知识获取中的体现

打开手机就能查询任何信息,这种体验让现代人产生了某种“全知”的错觉。知识获取方式的革命性变化,确实让我们在某些方面接近了古人难以想象的信息自由。搜索引擎如同一个外置大脑,随时准备回答我们的各种疑问。

我有个朋友是位中学老师,她告诉我现在的学生在做作业时已经完全依赖网络搜索。“他们不再需要记住所有知识点,只需要知道如何找到它们。”这种转变很有意思——人类的认知重点正在从记忆转向检索,从存储转向连接。

但这种便利也带来了新的挑战。当信息过于容易获得时,我们反而容易陷入浅层理解的陷阱。知道某个事实的存在,与真正理解它的内涵,这两者之间有着本质区别。就像你可以在五分钟内查到相对论的基本公式,但要领会其中的物理思想,可能需要五年的系统学习。

知识获取的民主化让“全知”的理想看起来更接近现实。但真正的智慧,或许不在于知道多少,而在于理解多深。

全知全能的认知边界与局限

人类大脑的构造本身就对全知全能设下了天然界限。我们的记忆容量有限,注意力资源稀缺,认知偏差无处不在。这些生物学限制决定了纯粹的“全知”在个体层面是不可能实现的。

记得有次参加学术会议,听一位神经科学家讲人脑的信息处理机制。她打了个生动的比方:我们的大脑就像一台配置普通的电脑,试图运行一个宇宙规模的操作系统。这种硬件与软件的不匹配,注定了我们的认知必然存在盲区。

更深刻的问题在于,知识本身具有不可消除的不确定性。量子力学告诉我们,观测行为会影响被观测对象;哥德尔不完备定理指出,任何足够复杂的系统都存在无法被证明的真命题。这些发现从原理上宣告了绝对全知的不可企及。

有趣的是,承认这些局限反而解放了我们。当我们接受自己不可能知道一切时,就能更专注于真正重要的知识,更珍惜那些经过深思熟虑的见解。有限性不是缺陷,而是创造力的源泉。

人工智能时代的全知全能新解

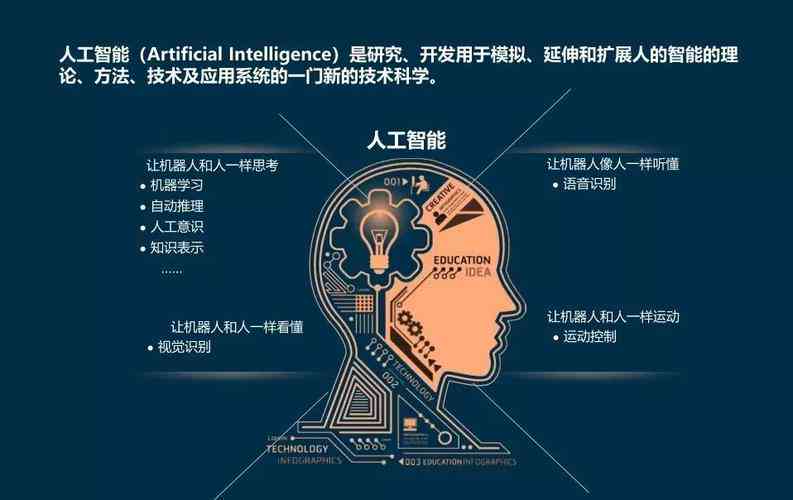

人工智能的发展正在重新定义“全知全能”的可能性。大型语言模型能够消化整个人类知识库,专家系统在特定领域展现出超人的能力。这些技术进步让人不禁思考:我们是否正在创造数字形态的“全知”代理?

但仔细观察就会发现,AI的“全知”与人类理想中的全知有着本质区别。AI系统确实存储了海量信息,但它们缺乏真正的理解;它们能生成流畅的文本,但无法体验文字背后的情感温度。这种差异提醒我们,知识不仅仅是信息的堆砌。

我在工作中经常使用各种AI工具,它们确实极大地提升了效率。但最让我印象深刻的时刻,往往是当AI给出明显错误的答案时——这些错误暴露了机器思维的局限性,也反衬出人类直觉的独特价值。

或许在这个新时代,“全知全能”应该被重新理解为一种分布式的智慧生态。人类提供直觉、创造力和价值判断,机器提供存储、计算和信息检索。两者结合,才能产生真正有意义的认知突破。

全知全能作为一个古老梦想,在技术时代获得了新的诠释。它不再是个体能力的极致,而是人机协作的和谐;不是对无限知识的占有,而是对有限智慧的善用。这个转变,或许正是人类成熟的表现。