百科知识全书电子书下载:随时随地获取最新知识的便捷指南

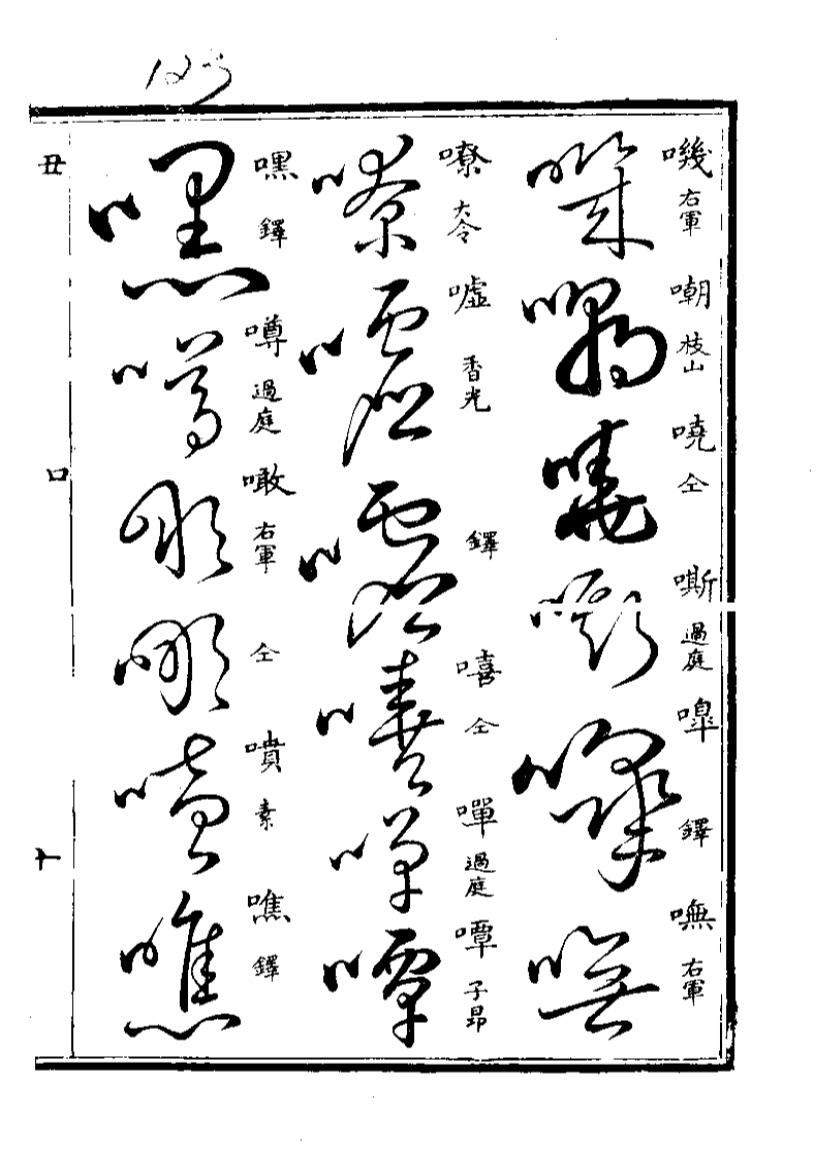

纸质书页翻动的沙沙声正在被指尖轻触屏幕的微光取代。我书架上那套1998年版的百科全书,书脊早已泛黄开裂,而手机里的电子版却随时能调出最新修订的条目。这种转变不是偶然,它正重塑着我们获取知识的基本方式。

数字化阅读时代的必然趋势

地铁车厢里戴眼镜的年轻人盯着发光的屏幕,他可能在读《不列颠百科全书》的电子版。候诊室的中年人用手机查阅医学百科词条,咖啡馆里的大学生同时在平板上打开三本专业参考书。这些场景勾勒出当代知识获取的典型图景。

去年我的母校图书馆发布过一组数据:百科类工具书的电子版本访问量是纸质版的17倍。特别在暴雨天气,电子书的访问量会出现明显峰值——显然没人愿意冒雨去图书馆查阅资料。这种随时响应的知识库,正在成为现代人思维延伸的自然选择。

知识获取的便捷性与经济性

想象这样的对比:购买全套《中国大百科全书》纸质版需要两个书架和三千元预算,而电子版本可能只需一顿午餐的费用。重量从十几公斤变为几十兆字节,检索时间从分钟级压缩到秒级。这种变化不仅仅是物理层面的减负。

我认识一位乡村教师,他通过电子书平台组建了自己的教学资料库。“以前要托人从省城带参考书,现在随时能下载最新版本。”他展示手机里近百本专业书籍时这样说道。知识壁垒的打破,往往始于获取成本的降低。

终身学习的重要工具

职业生涯中途转型的朋友最近迷上了百科电子书。他在通勤路上系统学习经济学知识,用零碎时间构建新的知识体系。“就像拥有随时待命的私人教授。”这种持续学习的状态,在快节奏的都市生活中显得尤为珍贵。

知识更新速度正在加快。传统百科全书修订周期以年计算,而在线版本可以实现即时更新。这种动态的知识生态系统,让终身学习者始终站在信息前沿。或许某天,我们回忆“查资料”这个动作时,首先浮现的将是电子书检索框而非图书馆索引卡。

那个在咖啡馆同时查阅多本电子书的学生,后来告诉我这种阅读方式帮他找到了跨学科研究的灵感。知识在数字载体间的自由流动,正在催生新的认知模式。当百科全书从书架摆件变为随身智库,学习的边界也随之拓展。

推开虚拟书店的玻璃门,各种格式的百科全书在数字货架上静静陈列。记得第一次下载电子版百科全书时,我对着进度条既期待又困惑——知识竟然能以数据流的形式注入设备。这种获取方式的变革,让知识的传播路径变得前所未有的多样。

主流电子书平台推荐

亚马逊Kindle商店的百科全书专区总是热闹非凡。这里既有经典版本的《不列颠百科全书》,也有专门为电子阅读优化的互动版本。我特别喜欢他们的跨设备同步功能,上次在平板上读到一半的条目,换手机后能立即续上。

苹果Books的排版精致得让人惊喜。他们与多家出版社合作推出的增强版百科,内嵌高清插图和交互图表。有个做设计的朋友告诉我,他专门在Books上购买艺术类百科全书,就因为图片质量足够支撑专业参考。

微信读书的社交阅读功能别有风味。你能看到好友在哪些词条下划线批注,有时陌生人的一条精彩笔记会让你对某个概念产生全新理解。这种知识共享的氛围,让阅读百科不再是个孤独的旅程。

国内还有当当云阅读、京东读书等平台,经常推出百科类电子书的限时特惠。我习惯在不同平台间比价,毕竟同样的内容,价格可能相差30%以上。

免费资源获取途径

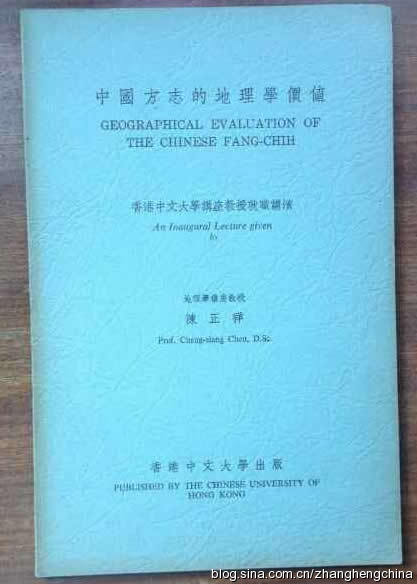

公立数字图书馆是容易被忽视的宝藏。国家图书馆的电子资源平台收录了大量开放版权的经典百科全书,凭身份证注册就能免费借阅。上周我在那里找到了1922年版的《百科常识汇编》,那种穿越时空的阅读体验很特别。

Project Gutenberg这类公益项目收录了许多进入公共领域的百科著作。虽然版本较老,但对于研究知识演变史特别有价值。下载过程简单直接,多种格式可选这个设计非常贴心。

部分高校会开放电子资源给校外人员。有次我去本地大学图书馆,发现游客账号也能访问他们的基础数据库。虽然权限有限,但足够查阅基本的百科条目。

需要留意的是,这些免费资源通常不包含最新内容。但对于预算有限的求知者,它们确实提供了重要的知识入口。

下载注意事项与版权意识

文件格式选择是个技术活。EPUB适合大多数阅读器,PDF能保留原始版面,MOBI是Kindle的专属格式。我吃过亏——下载了AZW3格式的百科书,结果在普通阅读器上无法打开。现在会先确认设备兼容性再下载。

版权边界需要特别小心。看到标着“全网独家”“绝版资源”的下载链接时,我会多留个心眼。正规平台的水印和DRM保护虽然有时带来不便,但确实是创作者权益的保障。

下载前的用户评价值得细读。有次我差点下载了排版混乱的版本,幸好看到评论区有人提醒才避免踩坑。现在养成的习惯是,先看样本再决定是否获取完整版。

那个在免费资源站找到老百科全书的下午,我突然意识到知识传承的伦理重量。正当的获取方式,既是对创作者的尊重,也是对自己阅读体验的负责。当知识以合理的方式流动,整个社会的智慧水位都会悄然提升。

指尖划过屏幕,百科全书的内容在流光中展开。前阵子在地铁上翻阅电子版《艺术通史》,邻座乘客好奇询问为何不用纸质书——这个瞬间让我意识到,数字阅读的体验已经进化到令人惊喜的程度。电子百科不再只是纸质书的替代品,它正在创造全新的知识交互模式。

不同格式电子书的阅读体验对比

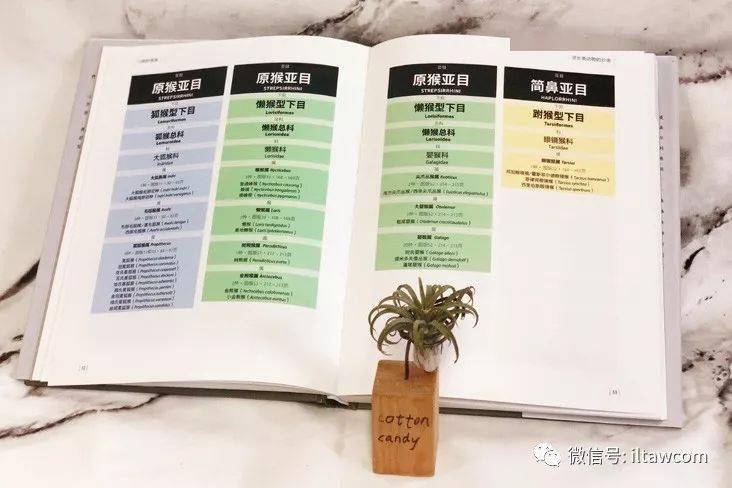

EPUB格式像是会变形的智能容器。上周查阅植物图鉴时,文字随屏幕尺寸自动重排,图片始终保持清晰。这种自适应特性让阅读变得流畅自然,特别适合需要反复跳转查阅的百科内容。不过某些特殊符号的显示偶尔会出现错位,这是格式兼容性需要改进的地方。

PDF保留了纸质书的原汁原味。我在研究建筑百科全书时,PDF版本精确还原了跨页彩图与复杂版式。但用手机阅读时不得不频繁缩放页面,体验确实打折。现在我会根据内容特性选择格式:文字为主的选EPUB,需要保留版式精度的选PDF。

MOBI在Kindle上的表现堪称典范。亚马逊的专有格式在电子墨水屏上呈现的文本锐利度令人满意。只是转换其他格式到MOBI时,偶尔会出现排版丢失的情况。记得有次下载的化学百科全书公式全部错乱,不得不重新寻找合适版本。

AZW3作为MOBI的升级版,支持更丰富的排版效果。但跨平台兼容性仍然是痛点,除了Kindle设备,在其他阅读器上经常无法正常显示。这种格式锁定的设计,某种程度上限制了知识的自由流动。

阅读设备的选择与优化

电子墨水屏设备特别适合长时间查阅百科。我的旧款Kindle已经服役五年,电池依然能支撑数周的断续阅读。那种类似纸质的观感,让深夜查阅资料时眼睛不易疲劳。只是刷新率限制使得快速翻页时会出现短暂黑屏,这是技术需要突破的瓶颈。

平板电脑在彩色插图和交互内容上优势明显。iPad Pro配合Apple Pencil做百科笔记时,可以直接在插图上标注想法。不过长时间手持确实容易疲劳,后来我配了支架才解决这个问题。屏幕反光在户外阅读时也需要特别注意。

手机阅读的碎片化特性需要特别优化。我把常用的百科应用都设置了深色模式,夜间查阅时对眼睛更友好。自动同步阅读进度这个功能特别实用,在等咖啡的间隙都能继续早晨未读完的条目。

显示参数的微调往往带来惊喜。把行间距调到1.3倍,段间距增加至1.5倍后,百科条目的可读性明显提升。这些细节调整让电子阅读不再将就,而成为享受。

电子书管理与知识整理技巧

云端图书馆的构建需要方法论。我按“学科-主题-版本”的三级目录整理百科藏书,重要条目会添加星标。有次急需查找文艺复兴时期的资料,通过标签筛选瞬间就定位到五本相关著作。这种数字化的知识管理,效率远超从实体书架上翻找。

标注系统需要个性化设计。不同颜色的高亮代表不同用途:黄色标记核心概念,蓝色标注延伸思考,绿色记录疑问点。上周整理哲学百科的笔记时,这种色彩编码让我快速重建了阅读时的思维路径。

摘录内容的再加工创造新的价值。把不同百科全书中关于“气候变化”的条目整理成专题笔记,突然发现了单个版本中未曾显现的知识关联。这种跨书籍的内容重组,让静态的知识开始动态对话。

那个在多个设备间无缝切换阅读的午后,我意识到优化电子百科体验的核心,不在于追求最顶级的设备,而在于建立个性化的使用习惯。当技术真正服务于求知需求,每本电子百科全书都能成为随身的知识顾问,在需要时恰到好处地照亮思维的角落。