百科全书人物条目:权威编写与高效查阅指南

1.1 人物条目的定义与定位

百科全书人物条目是专门记录特定人物生平事迹的知识单元。它像是一张精心编织的信息网,将一个人的生命轨迹、成就贡献和社会影响系统性地呈现给读者。这类条目在百科全书中占据特殊位置——既是个体生命的浓缩档案,又是时代背景的切片样本。

我记得翻阅上世纪八十年代的百科全书时,人物条目往往只收录已故的政治领袖和科学家。现在数字百科的人物收录范围明显拓宽了许多,连当代艺术家、企业家和网红都可能拥有独立条目。这种变化反映了社会认知的多元化趋势。

1.2 人物条目的基本特征

权威性或许是人物条目最显著的特征。每个事实陈述都需要可靠来源支撑,不能是编辑的个人臆测。我遇到过一位读者质疑某科学家条目的获奖时间,核查后发现确实是早期版本笔误——这种细节的准确性对条目可信度影响巨大。

客观中立同样关键。描述争议性人物时,必须平衡呈现多方观点。比如撰写一位当代企业家的条目,既要提及其商业成就,也要客观记录相关的法律诉讼,避免成为变相的宣传材料。

全面性要求条目覆盖人物生命的主要维度。出生背景、教育经历、职业生涯、重要贡献、社会影响这些核心要素缺一不可。但全面不意味着冗长,需要在有限篇幅内做出精要概括。

时效性在数字时代变得尤为重要。纸质百科的人物条目一旦印刷就固定不变,而在线百科可以持续更新。去年某位诺贝尔奖得主去世后,其条目在几小时内就补充了逝世信息和生平评价。

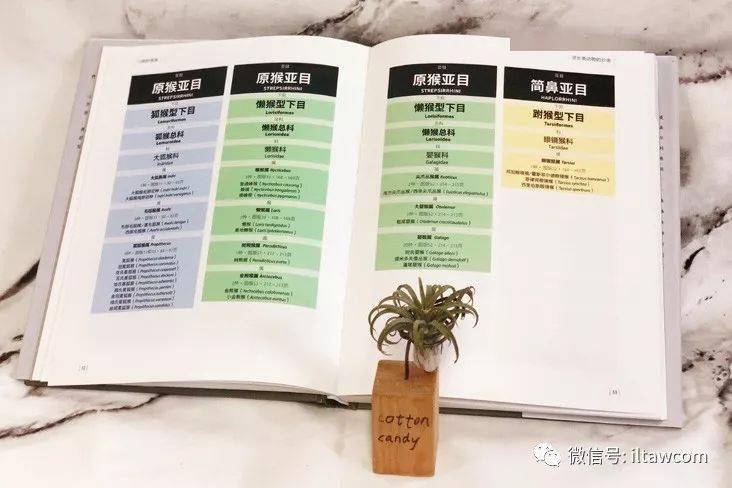

1.3 人物条目的分类体系

按领域划分是最常见的分类方式。政治人物、科学家、艺术家、企业家、运动员等类别各有其独特的撰写重点。科学家的条目会突出研究成果和学术贡献,艺术家的条目则更关注创作风格和代表作品。

历史影响力是另一个分类维度。历史人物条目的资料考证更为复杂,经常需要比对不同史料。当代人物条目的挑战在于如何在不完全掌握历史距离的情况下做出恰当评价。

地域和文化背景也构成分类标准。编写本国人物条目时,编辑可能拥有更丰富的背景知识;处理外国人物条目时,则需要特别注意文化差异带来的理解偏差。曾经有位日本设计师的条目初稿直接翻译自日文资料,读起来总感觉隔着一层文化薄膜,后来邀请熟悉日本文化的专家参与修订才解决了这个问题。

这些分类体系并非彼此排斥。一个文艺复兴时期的意大利画家,同时属于历史人物、艺术家和欧洲文化人物多个类别。这种交叉性让百科全书的人物知识网络变得更加立体多元。

2.1 标准内容结构框架

人物条目的结构像是一栋精心设计的建筑,每个部分都有其特定功能。开篇的导语段如同门厅,需要简明扼要地交代人物的核心身份和历史地位。接下来的人物生平如同主体建筑,按时间顺序展开生命轨迹。重要贡献和影响则像是建筑的特色装饰,突出人物的独特价值。

我参与过一个音乐家条目的编写,最初版本把创作风格分析放在职业生涯之前,读者反馈说很难理解其艺术发展的脉络。调整结构后,整个条目的逻辑清晰了许多。这种结构安排不是随意为之,而是经过长期实践验证的有效信息组织方式。

2.2 信息要素的编排顺序

时间顺序是人物条目最自然的叙述脉络。从出生背景、教育经历到职业生涯的各个阶段,这种编排符合读者的认知习惯。但严格按时间排列有时会显得呆板,需要在重要节点适当展开。

关键成就应该获得突出位置。一个科学家的重大发现、一个作家的代表作品、一个企业家的创新商业模式——这些亮点需要从时间线中提取出来单独呈现。记得编写某位建筑师条目时,我们把他的标志性作品集中展示,而不是分散在职业生涯的不同年份里,这样更能体现其创作特色。

社会影响和评价通常放在条目后半部分。这部分需要谨慎处理,特别是对当代人物的评价。过早下定论往往不够稳妥,保持适度的开放性可能更为明智。

2.3 语言风格与表述要求

百科全书语言需要在专业性和可读性之间找到平衡。过于学术化的表述会让普通读者望而却步,太过随意的语言又可能损害条目的权威感。使用准确但不晦涩的术语,保持句子结构的清晰直接。

客观中立的语调至关重要。避免使用夸张的形容词和主观判断,用事实代替评价。不说“他是伟大的发明家”,而说“他的发明改变了某个领域的技术格局”。这种表述既肯定了贡献,又保持了必要的克制。

我注意到一个有趣的现象:那些最成功的人物条目,读起来就像是一位知识渊博的朋友在平静地讲述故事。没有煽情,没有偏见,只是把重要的事实有条理地呈现出来。这种平实的力量往往最能打动读者。

2.4 参考资料与引证规范

每个重要陈述都应该有可靠来源支撑。学术著作、权威媒体报道、官方档案材料都是理想的参考来源。网络资料需要谨慎甄别,个人博客、社交媒体通常不被认为是可靠参考。

引证方式应该统一规范。不同百科全书可能有各自的引注格式,但核心原则是一致的:让读者能够追溯到原始信息。在线百科的便利之处在于可以直接链接到数字资源,这大大提高了参考资料的可验证性。

有一次核查某历史人物条目时,发现其出生日期在不同资料中存在分歧。我们最终采用了官方档案记录,并在注释中说明了其他说法的存在。这种处理方式既坚持了准确性,又保留了学术讨论的空间。

参考资料不仅是可信度的保障,也是读者深入探索的起点。精心选择的参考书目能够为感兴趣的人打开更广阔的知识之门。

3.1 前期调研与资料收集

编写人物条目就像准备一顿精致的大餐,食材的质量决定最终成品的味道。前期调研阶段需要广泛搜集各类可靠资料,从学术专著、权威传记到档案文献、媒体报道,形成一个立体的信息网络。

我遇到过这样的情况:在收集某位当代艺术家的资料时,发现不同来源对其早期经历描述差异很大。这时候就需要交叉比对,寻找最可信的版本。有时候还需要联系相关机构或专家进行核实,这个过程虽然耗时,但确实必要。

网络时代带来了便利也带来了挑战。维基百科、专业数据库确实好用,但每个信息都需要二次确认。特别是涉及争议性话题时,更要保持警惕。记得有次编写政治人物条目,某个看似可信的网站其实带有明显倾向性,差点影响了内容的客观性。

3.2 内容撰写与编辑加工

资料齐备后,真正的创作开始了。这个阶段需要把零散的信息编织成连贯的叙述,就像把珍珠串成项链。先搭建基本框架,再填充具体内容,最后打磨语言表达。

写作过程中经常需要做出取舍。一个人的生平故事可能很丰富,但条目篇幅有限,必须突出最重要、最有代表性的部分。我习惯先写个完整版,然后再反复删减,保留精华。这种“先做加法再做减法”的方法效果不错。

编辑加工是个细致活儿。检查事实准确性、修正语法错误、统一术语表达,还要确保整体风格协调。有时候会发现前后矛盾的地方,这时候就要回到原始资料重新核实。这个过程可能反复好几次,直到内容完全顺畅。

3.3 审核修订与完善流程

审核环节就像给作品装上安全网。通常需要经过专业编辑、领域专家等多重审阅,每个审阅者都会从不同角度提出修改意见。这些意见有时会很直接,但确实能帮助提升条目质量。

专家审核特别重要。他们能发现内容中的专业错误,或者指出某些表述不够准确。有一次某科学家条目经过同行评议后,修正了好几个专业术语的使用,避免了对读者产生误导。

修订过程需要保持开放心态。收到反馈后要认真分析,合理的建议要及时采纳。但也不是所有意见都要照单全收,有时候需要平衡不同观点,找到最合适的表达方式。最终目标是产出既专业又易懂的内容。

3.4 质量评估标准与方法

评估人物条目的质量有几个关键维度。准确性是最基本的要求,每个事实陈述都要经得起推敲。完整性也很重要,需要涵盖人物的主要生平、成就和影响。

可读性往往被忽视但确实关键。再准确的内容如果写得晦涩难懂,就失去了传播价值。我倾向于找不熟悉该领域的朋友试读,他们的反馈最能反映普通读者的感受。

内容更新机制是质量保障的重要环节。人物条目不是一成不变的,新资料的发现、研究进展的出现都可能需要更新内容。建立定期回顾和修订的制度,确保条目始终保持时效性和准确性。

质量评估不是终点而是新的起点。每次评估都能发现可以改进的地方,这种持续优化的理念让百科全书始终保持活力。好的条目应该像活着的知识,随着时间推移不断成长完善。