百科全书人物收录全解析:从历史演变到编写标准,轻松掌握人物筛选与分类

翻开任何一本百科全书,人物条目总是最引人入胜的部分。那些跃然纸上的名字,仿佛在诉说人类文明的集体记忆。人物收录从来不是简单的名单罗列,而是一场跨越时空的对话。

1.1 百科全书人物收录的历史演变

最早的百科全书几乎看不到普通人物的身影。18世纪法国《百科全书》主要收录学者和思想家,那时的编撰者相信只有思想巨匠才值得被铭记。工业革命改变了这种观念,工程师、发明家开始进入百科全书视野。我记得翻阅一本1920年代的英文百科全书时,惊讶地发现爱迪生的条目长度已经超过了某些王室成员。

20世纪中期,人物收录范围急剧扩大。不仅仅是王侯将相,艺术家、运动员、社会活动家都获得了自己的位置。这种转变反映了社会价值观的变化——人们开始认可多元化的成功路径。数字时代的到来更让人物收录发生了质变,在线百科全书能够容纳数以百万计的人物条目,这是纸质时代无法想象的规模。

1.2 人物收录在百科全书中的重要性

人物条目是百科全书最具人情味的部分。读者通过这些人物的故事理解历史进程,某个科学发现背后的研究者,某场社会变革的推动者,他们的生平让抽象的知识变得具体而温暖。

人物收录构建了文化传承的桥梁。年轻读者通过百科全书认识那些塑造世界的先驱,这种认识往往能激发他们的志向。我认识的一位物理学家就说,他小时候正是通过百科全书里的爱因斯坦条目,萌生了研究物理的念头。

这些人物条目还具有社会镜子的功能。收录谁、如何描述、给予多少篇幅,都在无声地诉说着一个时代的价值取向。当某个人物从默默无闻到获得百科全书条目,往往标志着社会对其贡献的正式认可。

1.3 不同类型百科全书的人物收录特点

通用型百科全书追求全面性,但受限于篇幅必须做出艰难选择。《不列颠百科全书》的人物选择偏向学术和传统领域,而《世界图书百科全书》则更关注教育意义,会收录更多适合学生了解的当代人物。

专业百科全书的人物收录极具针对性。《科学家传记百科全书》会深入介绍某个不太知名的实验室研究员,只要他在特定领域做出过关键贡献。艺术类百科全书可能给一位当代装置艺术家相当篇幅,而这在通用百科全书中几乎不可能。

地域性百科全书展现着鲜明的地方特色。中国的《辞海》人物条目有着明显的文化侧重,会收录许多在国际上知名度不高但对本国文化有重要影响的人物。这种差异不是缺陷,反而是文化多样性的体现。

在线百科全书带来了革命性变化。维基百科的人物收录标准更加灵活,能够快速反应时代变化。某个新兴行业的领军人物可能很快就能拥有自己的条目,这种及时性传统百科全书难以企及。不过这种灵活性也带来了新的挑战,如何确保海量人物条目的质量一致性成为编辑们持续思考的问题。

翻开百科全书的索引页,那些密密麻麻的人名背后都藏着一套精密的筛选机制。什么样的人物值得被收录?这个问题看似简单,实则牵涉到复杂的价值判断体系。

2.1 影响力与贡献度评估标准

影响力从来不是单一维度的考量。百科全书编辑需要像考古学家一样,从多个层面挖掘人物的价值。直接影响力容易判断——发明电话的贝尔、提出相对论的爱因斯坦,他们的贡献显而易见。间接影响力则需要更细致的观察,比如某位哲学家的思想可能经过几代人的传承才显现其价值。

贡献度的评估往往需要时间沉淀。有些人物在当代备受瞩目,但历史证明他们的影响只是昙花一现。相反,某些生前默默无闻的艺术家,其作品可能在数十年后才被重新发现价值。我记得在编写音乐家条目时,就遇到过这样的案例:一位爵士乐手在生前几乎无人知晓,直到他去世二十年后,音乐学者才意识到他开创性的演奏技巧。

量化指标与质性评价需要平衡。引用次数、奖项数量、作品销量这些硬数据确实重要,但编辑们更看重的是人物带来的实质性改变。某个科学家可能只发表过寥寥数篇论文,但其中一篇彻底改变了整个领域的研究方向。

2.2 时间跨度和地域分布考量

时间是最好的试金石。古代人物的收录相对稳定,他们的历史地位已经过长期检验。但近现代人物的选择就需要更多谨慎,编辑必须预测哪些人的影响力能够穿越时代。一般来说,人物去世后的时间越长,对其历史地位的判断就越准确。

地域平衡是个微妙的话题。全球性百科全书需要避免过度偏向某个地区,但同时也要尊重客观事实——某些历史时期,文明的中心确实集中在特定区域。西方文艺复兴时期的人物密度自然高于其他地区,这反映的是历史现实而非编辑偏见。

文化代表性需要特别关注。在筛选亚洲人物时,我们不仅要考虑他们在国际上的知名度,更要评估他们在本文化传统中的位置。一位在日本文学史上举足轻重的小说家,可能不如某位欧美畅销书作家知名,但对文化多样性的保护要求我们给予其应有的位置。

2.3 专业领域与多元代表性平衡

不同领域的标杆各不相同。科学界的收录标准相对明确——突破性发现、重要理论、技术创新都是硬指标。艺术领域则更主观些,除了公认的大师,还需要考虑那些开创了新流派或技法的先锋人物。

传统领域与新兴行业的平衡令人头疼。古典音乐作曲家的收录标准已经相当成熟,但电子音乐制作人的评价体系还在形成中。某个游戏设计师可能拥有数百万粉丝,但他的作品是否具有足够的艺术价值?这类问题常常在编辑会议上引发热烈讨论。

多元性不仅限于专业领域。性别、种族、社会背景的多样性越来越受到重视。过去百科全书明显偏向男性人物,现在编辑们会有意识地寻找那些被历史忽略的女性先驱。这种修正不是出于政治正确,而是为了更真实地反映历史全貌。

边缘群体的代表人物需要特别留意。某个少数民族的语言保护者,某类残疾人群的权益倡导者,他们的影响力可能局限在特定群体,但对社会进步的贡献不容忽视。这些人物条目的存在,让百科全书成为了更包容的知识殿堂。

2.4 当代人物收录的特殊考量

在世人物的收录是个特别敏感的领域。传统百科全书对此极为谨慎,担心过早给予某人历史地位可能带来误判。但现在信息传播速度如此之快,完全忽略当代人物显然不现实。折中的做法是设置更高门槛——只有在多个独立可靠来源中都得到认可的在世人物才考虑收录。

时效性与持久性的矛盾需要智慧化解。某个当红明星可能符合所有量化标准,但编辑必须判断这种热度能持续多久。我们曾经收录过一位社交媒体红人,结果两年后他就几乎被公众遗忘,这个教训让后来的选择更加审慎。

争议性人物的处理需要格外小心。某些人物在其领域确有建树,但同时也卷入重大丑闻。完全回避不是办法,更好的做法是客观陈述事实,让读者自行判断。在编写这类条目时,我们通常会咨询多位领域专家,确保评价的平衡性。

数字时代的新现象不断涌现。YouTube创作者、播客主持人、电竞选手——这些新兴职业的代表人物是否应该收录?标准在持续演进,但核心原则不变:看他们是否创造了持久价值,是否推动了某个领域的发展,是否具有足够的社会影响力。这个过程就像在激流中寻找稳固的礁石,需要耐心也需要勇气。

当你打开一本百科全书的人物索引,那些看似随机的名字排列其实遵循着精密的分类逻辑。就像图书馆管理员需要给每本书找到合适的位置,编辑们也在为人物的归类绞尽脑汁。这种分类不仅仅是简单的贴标签,它反映了我们对人类文明的理解方式。

3.1 按历史时期分类:古代、近代、现代

时间维度是最自然的划分方式。古代人物往往带着神话与历史的交织,他们的生平记载可能模糊不清,但文化意义深远。编写孔子或亚里士多德的条目时,我们面对的是经过千百年沉淀的定论,这些人物已经成为文明的地标。

近代人物的轮廓更加清晰。从文艺复兴到工业革命,这个阶段的人物记录相对完整,他们的思想与发明直接塑造了现代世界的雏形。达芬奇、牛顿、伏尔泰——他们的生平就像连接古今的桥梁,既保留着传统的影子,又预示着未来的方向。

现代人物的分类最具挑战性。信息爆炸的时代让每个人都可能留下大量数字足迹,编辑需要从海量资料中筛选出真正重要的内容。我记得在整理当代科学家条目时,发现某位诺贝尔奖得主的早期论文竟然发布在个人博客上,这种新的知识传播方式正在改变我们定义“重要人物”的标准。

时代界限其实相当模糊。某个生活在世纪之交的人物,到底该算作近代还是现代?这种划分本身就在不断被重新定义。

3.2 按专业领域分类:政治、科学、艺术等

专业领域的分类像是一张知识地图。政治人物的评价往往与历史事件紧密相连,他们的决策影响千百万人,但也最容易引发争议。科学家的贡献相对容易量化,但难题在于如何向普通读者解释复杂的专业成就。

艺术家的分类特别有意思。音乐家、画家、作家——他们的影响力很难用数据衡量。某位诗人可能一生贫困潦倒,死后却成为民族文化的象征。在编写这类条目时,我们不仅要记录事实,还要试图捕捉那种难以言传的艺术价值。

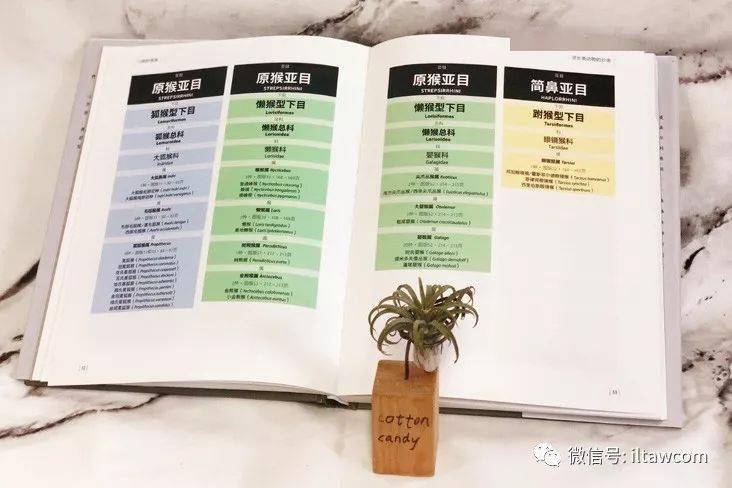

新兴领域的归类总是引发讨论。十年前,我们还在争论该把程序员放在哪个类别,现在“人工智能专家”已经成为一个独立的分类。这种变化就像观察地质运动,你能亲眼看到知识版块在眼前漂移、碰撞、形成新的格局。

跨学科人物最让人头疼。达芬奇既是艺术家又是科学家,富兰克林既是政治家又是发明家。强行把他们塞进某个单一类别就像把彩虹装进黑白盒子,失去的正是他们最迷人的特质。

3.3 按地域文化分类:东方与西方人物

东西方人物的比较阅读能发现许多有趣现象。同样是大思想家, Confucius 和 Socrates 的生平记载方式截然不同,这背后反映的是文化传统的差异。西方百科全书在传统上更侧重欧美人物,这种偏向正在慢慢纠正。

文化语境决定了解读方式。在编写印度哲学家的条目时,我们发现直接套用西方哲学术语会扭曲原意。就像用钢琴谱演奏西塔琴音乐,虽然都是音乐,但韵味全失。这种经历让我意识到,真正的全球化不是简单翻译,而是深入理解。

地域分类正在变得复杂。在全球化时代,某个诺贝尔奖得主可能生在开罗,学在伦敦,工作在新加坡。他们的文化身份像调色盘上的颜色,已经混合出全新的色调。简单地贴上“亚洲”或“欧洲”标签,反而会掩盖这种丰富的层次。

移民作家的归类特别微妙。奈保尔该算作特立尼达作家还是英国作家?他的作品恰恰探讨的就是这种身份认同的困惑。有时候,保留这种模糊性反而更接近真相。

3.4 按影响力层级分类:世界级与国家级别

影响力层级的划分需要格外谨慎。世界级人物如莎士比亚、爱因斯坦,他们的光芒能够穿透文化和时代的隔阂。编写这些条目时,我们面对的是已经固化的传奇,挑战在于如何在无数赞美中找到新的视角。

国家级别人物的价值不容低估。某位在当地备受尊敬的教育家,可能在国际上毫无知名度,但他们对特定社区的贡献实实在在。这些人物就像地方志里的珍贵记载,虽然不被大众熟知,却是文化拼图中不可或缺的一块。

影响力的衡量尺度需要多元化。除了广度和深度,还要考虑持久度。某个流行歌手可能一时风靡全球,但十年后还有多少人记得?相反,某个方言保护者的工作可能影响范围有限,但其文化价值会随着时间流逝愈发珍贵。

边缘人物的收录标准在变化。过去百科全书倾向于“伟人史观”,现在则更关注那些在幕后推动社会进步的普通人。某个发明了重要农业技术的农民,某个开创了特殊教学方法的乡村教师——他们的故事让百科全书不再只是精英的名人堂,而成为更真实的人类群像。

分类从来不是目的,而是理解世界的手段。最好的分类体系应该像一扇扇窗户,让我们能从不同角度欣赏人类文明的丰富景观。每次修订这些分类,都像是在重新绘制这份知识地图,而地图上的每个点,都是一个鲜活的人生故事。

翻开任何一本权威百科全书的人物条目,你会发现那些看似平实的文字背后,都遵循着一套严格的写作准则。这就像给历史人物画像,既要捕捉真实轮廓,又要避免主观渲染。我曾在编辑部看到新手编辑写的初稿被红笔密密麻麻地修改,那些看似细微的调整,其实都是在维护百科全书特有的客观气质。

4.1 人物生平的基本要素构成

每个合格的人物条目都像一份精心设计的信息架构。出生与死亡日期是基础坐标,但仅此远远不够。重要的生平节点需要清晰呈现——教育背景揭示知识养成,职业生涯展现成就轨迹,重大贡献定义历史地位。

家庭背景往往被初学者忽略。实际上,了解某位思想家的成长环境,有时比罗列他的著作清单更能说明问题。记得编写一位民国学者的条目时,发现他幼年家塾教育的细节,这恰好解释了他后来学术取向的渊源。

关键事件的选择需要智慧。不是所有生平细节都值得收录,那些真正塑造人物命运或影响时代的时刻才值得笔墨。就像雕塑家剔除多余的石料,编辑也要学会舍弃琐碎,保留精髓。

著作与成就的列举考验编辑的判断力。某位作家可能出版过二十本书,但只有三五本真正重要。过度详尽的列举反而会淹没核心价值。这种取舍需要专业知识支撑,有时还得请教领域专家。

4.2 客观性与权威性的写作要求

百科全书最忌讳的就是主观形容词。“伟大的”、“杰出的”这类词汇应该留给读者判断。我们只需要陈述事实:他发现了什么,创作了什么,影响了谁。让成就本身说话,比任何赞美都更有力量。

措辞的中立性需要时刻警惕。描述某位政治人物时,“镇压”还是“平定”,“起义”还是“暴乱”,每个用词都承载着价值判断。这时候最可靠的做法是参考主流学术界的共识表述。

信源的选择决定条目的可信度。学术专著、权威传记、 peer-reviewed 论文是首选。维基百科可以作为线索,但绝不能作为依据。这个原则在数字时代显得尤为重要,毕竟网络信息的真实性像沙堡一样脆弱。

语调的平衡很微妙。既不能像学术论文那样艰涩,也不能像通俗读物那样随意。理想的百科全书语言应该像一位博学的朋友在讲述,专业但不晦涩,生动但不轻浮。

4.3 评价与争议的处理原则

对待争议话题需要格外小心。某位科学家的学术不端指控,某位艺术家的私德问题——这些内容不能回避,但处理方式要讲究。通常采用“据某媒体报道”、“某学者指出”这样的间接引述,避免编辑部直接下结论。

学术评价与大众口碑的差异需要妥善处理。某位哲学家在专业圈内备受推崇,但在公众领域知名度不高。这时候既要准确传达学术界的评价,也要解释这种评价与大众认知产生距离的原因。

历史人物的现代评判是个难题。用今天的标准去衡量古代人物显然不公平,但完全回避其时代局限性也不妥当。处理这类问题时,我们通常会交代历史语境,让读者理解特定时代的价值观框架。

平衡不同学派的观点考验编辑的功力。某位历史人物可能在A国被尊为英雄,在B国被视为侵略者。这种情况下,呈现多方视角比强行统一评价更重要。真相往往存在于观点的交汇处。

4.4 参考资料与引证规范

引证不是装饰,而是知识的锚点。每个重要陈述背后都应该有可靠的来源支撑。特别是生卒年月、著作名称、事件时间这些基础信息,必须给出明确出处。

参考文献的排列自有其逻辑。通常按著作、论文、档案、网络资源的顺序排列,每种类型内部再按时间或字母顺序编排。这种看似刻板的规范,实际上是对读者负责的表现。

网络引用的处理需要特别谨慎。优先选择学术机构官网、权威媒体网站、数字化档案馆。个人博客、论坛帖子基本不予采用,除非是当事人亲自发布的重要声明。

多语言资料的核对很重要。某次我们发现某位外国哲学家的生卒年份在不同语种的维基百科上居然不一致,最后通过查阅原始户籍档案才确认正确信息。这种细节的较真,正是百科全书价值的体现。

编写人物条目的过程,就像在时间的河流中打捞真相。每个细节都需要反复验证,每句表述都要经得起推敲。当读者多年后再次查阅这个条目时,它应该依然站得住脚——这种持久性,才是百科全书真正的魅力所在。