全知视角和有限视角举例详解:轻松掌握写作技巧,提升故事感染力

1.1 叙事视角的定义与分类

叙事视角就像给读者戴上一副特殊的眼镜。这副眼镜决定了读者能看到什么、听到什么、感受到什么。简单来说,叙事视角就是故事叙述的观察点和立场。

记得我第一次尝试写作时,完全没意识到视角的重要性。结果写出来的故事像一盘散沙,读者反馈说感觉在同时听好几个人七嘴八舌地讲故事。这个教训让我明白,视角选择是写作的基本功。

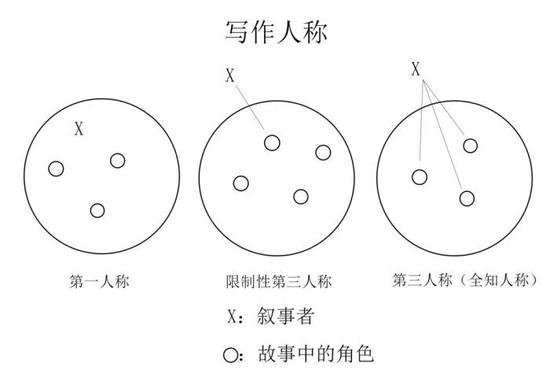

叙事视角主要分为全知视角和有限视角两大类。全知视角让叙述者像上帝一样知晓一切,有限视角则让叙述者只能通过某个特定角色的眼睛看世界。这两种视角带给读者的阅读体验截然不同。

1.2 全知视角与有限视角的核心区别

全知视角的叙述者无所不知。他能同时知道每个人物的想法,了解过去未来,还能在不同场景间自由切换。就像站在高山之巅俯瞰整片风景。

有限视角则像举着手电筒在黑暗中探索。读者只能跟随特定角色的认知范围前进,角色不知道的,读者也无从知晓。这种限制反而常常创造出独特的悬念和张力。

我特别喜欢有限视角带来的沉浸感。读者不是被动接收信息,而是主动参与解谜,与角色一起经历发现真相的过程。

1.3 视角选择对故事讲述的重要性

视角选择直接影响故事的节奏和氛围。全知视角适合史诗般宏大的叙事,能够展现复杂的社会画卷。有限视角则擅长营造亲密感和悬念,让读者与角色建立深厚的情感联结。

选择合适的叙事视角,就像为故事找到最合适的讲述者。这个决定会影响读者理解故事的方式,甚至改变整个作品的基调和质量。

好的视角选择能让故事自然流畅,读者几乎感觉不到叙述者的存在。而不当的视角选择会让故事显得生硬做作,破坏阅读体验。

2.1 全知视角的定义与特征

全知视角的叙述者像一位无所不知的向导。他知道每个人物的内心独白,了解每个事件的来龙去脉,还能在不同时空自由穿梭。这种视角赋予叙述者绝对的叙事自由。

全知叙述者具备三种核心能力:心理透视、时空跨越和评论特权。心理透视意味着他能同时展现多个人物的思想情感;时空跨越允许他在不同时间点和地点间自如切换;评论特权让他可以直接对事件和人物发表见解。

我读《战争与和平》时深深感受到全知视角的魅力。托尔斯泰时而深入拿破仑的内心,时而展现普通士兵的恐惧,时而又跳出来讨论历史哲学。这种全方位的叙事让整部作品宛如一幅壮丽的时代画卷。

2.2 全知视角的优势与局限

全知视角最大的优势在于其广阔的叙事视野。作者可以构建复杂的人物关系网,展现宏大的社会背景,还能自如地在不同情节线之间切换。这种视角特别适合家族史诗、历史小说这类需要广阔时空跨度的作品。

但全知视角也有明显的局限。过度的全知可能削弱悬念,当读者什么都知道时,故事的张力就会打折扣。另一个风险是情感距离,读者可能因为信息过多而难以与特定角色产生深度共鸣。

我记得有位编辑朋友说过,新手作者使用全知视角时常常犯“信息轰炸”的错误。他们急于告诉读者所有细节,反而让故事失去了焦点和节奏。

2.3 经典文学中的全知视角应用案例

狄更斯的《双城记》是全知视角的典范之作。开篇那句“这是最好的时代,这是最坏的时代”就展现了全知叙述者的独特优势。他既能描绘巴黎和伦敦的社会全景,又能深入每个主要人物的内心世界。

《红楼梦》同样展示了全知视角的精妙运用。曹雪芹既能在宏观层面展现贾府的兴衰历程,又能在微观层面细腻刻画每个人物的性格命运。这种收放自如的叙事让作品既有历史的厚重感,又不失个体的温度。

托尔斯泰在《安娜·卡列尼娜》中完美平衡了全知与节制。他虽然知晓一切,但懂得在关键时刻保留信息,让悬念自然生长。这种克制的全知让作品既宏大又深刻。

全知视角就像一位技艺高超的指挥家,能够协调整个乐团的各个声部。但真正的大师知道,有时候让某个乐器独奏,反而能创造出更动人的旋律。

3.1 有限视角的定义与类型

有限视角将叙事权限严格限定在某个特定角色的认知范围内。读者只能通过这个角色的眼睛观察世界,通过这个角色的心灵感受事件。这种视角创造了一种亲密的叙事距离,让读者仿佛戴上了故事中某个人物的眼镜。

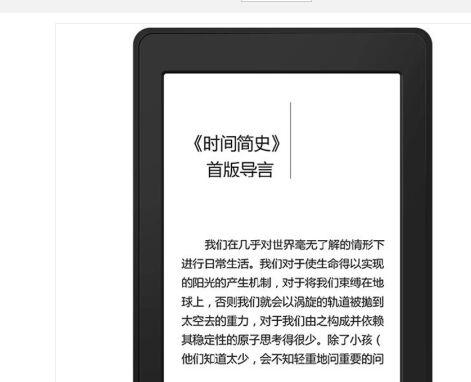

有限视角主要分为三种类型。第一人称视角使用“我”作为叙述者,完全局限于叙述者自身的见闻和感受。第三人称有限视角虽然使用“他/她”,但叙事焦点始终跟随某个特定角色。还有一种多重视角,在不同章节或段落切换不同的有限视角角色。

我刚开始写作时总是忍不住想用全知视角,后来尝试用第一人称写短篇才发现有限视角的魅力。那种沉浸在一个角色世界里的感觉,就像戴着VR眼镜进入故事,虽然视野受限,但体验格外真实。

3.2 有限视角的叙事效果

有限视角最迷人的地方在于它创造的代入感。读者被迫与角色共享相同的认知局限,一起经历困惑、发现和成长。这种共享的认知旅程往往能产生强烈的情感联结。

悬念的构建在有限视角中变得自然而然。因为叙述者不知道接下来会发生什么,读者也只能跟随角色一步步探索。这种不确定性让阅读过程充满惊喜和期待。

视角限制还能增强主题表达。当读者只能通过某个特定角色的滤镜观察世界时,这个角色的偏见、盲点和特质就成为了故事的一部分。我记得读《了不起的盖茨比》时,尼克作为叙述者的温和偏见反而让整个故事更加耐人寻味。

有限视角的另一个优势是它的可信度。因为叙述者承认自己的局限性,读者更容易相信他讲述的故事。这种“不完美”的叙述反而显得更加真实可信。

3.3 现代文学中的有限视角运用实例

海明威的《老人与海》是有限视角的经典范例。整个故事严格跟随老渔夫圣地亚哥的视角,读者只能感受到他所感受的,知道他所知道的。当鲨鱼来袭时,我们和他一样措手不及;当他精疲力尽时,我们和他一样疲惫。

J.D.塞林格的《麦田里的守望者》展示了第一人称有限视角的独特力量。霍尔顿的语气、用词和思维方式定义了整个故事的风格。读者不仅看到他所见的世界,更通过他的语言风格感受他的性格和情绪。

石黑一雄在《长日将尽》中运用有限视角达到了惊人的效果。管家史蒂文斯的叙述充满了自我欺骗和选择性记忆,这种不可靠叙述反而深刻揭示了人物的内心矛盾。读者需要透过叙述的表层,去发现那些被刻意隐藏的真相。

村上春树的作品常常在有限视角中融入超现实元素。当读者跟随一个普通人的视角遭遇不可思议的事件时,那种真实与虚幻的交界处产生的张力特别迷人。

有限视角就像用手电筒在黑暗的房间里照明。虽然看不到整个房间的全貌,但光束所及之处的每个细节都格外清晰。有时候,知道得少一些,反而感受得深一些。

4.1 叙事控制力的差异对比

全知视角赋予作者上帝般的掌控力。叙述者可以自由穿梭于不同人物的内心,随时切换时空场景,还能预知未来或回溯过去。这种无所不知的叙事位置让作者能够全面展示故事世界的每个角落。

有限视角则像是把摄像机固定在某个人物的肩膀上。作者必须遵守角色的认知边界,不能随意窥探其他人物的想法,也不能跳脱角色已知的时间范围。这种限制反而创造出一种独特的叙事张力。

我编辑过一篇小说稿,作者在同一个故事里尝试了两种视角。全知版本像是一幅俯瞰的城市全景图,每个街道、每扇窗户都清晰可见。有限视角版本则像是手持摄像机跟随某个居民穿行在巷弄中,虽然视野受限,但每个转角都可能带来惊喜。

全知视角的控制力体现在信息的全面性上,作者可以决定何时揭示什么信息。有限视角的控制力则体现在深度的挖掘上,作者通过角色的认知滤镜来塑造读者对事件的解读。

4.2 读者参与度的不同影响

全知视角下的读者更像是一个被动的观察者。他们坐在剧院的最佳位置,看着舞台上的一切缓缓展开。知道得太多有时反而削弱了探索的乐趣。

有限视角强迫读者成为主动的参与者。他们必须像侦探一样拼凑线索,透过角色的眼睛去理解世界。这种认知上的共同努力往往能建立更牢固的阅读契约。

记得有次读书会讨论《罗生门》,大家对这个多重视角的故事各有不同理解。正是因为我们每个人都只能通过不同角色的有限视角来接触事件,才产生了如此丰富的解读可能。如果采用全知视角直接告诉我们“真相”,讨论的热度恐怕会大打折扣。

全知视角让读者安心地跟随叙述者的指引,有限视角则要求读者保持警觉和思考。前者提供的是认知上的安全感,后者创造的是参与感的满足。

4.3 情感共鸣效果的比较

全知视角能够展现广阔的情感图谱。读者可以同时感受不同角色对同一事件的不同反应,理解每个人物的动机和苦衷。这种全方位的共情像是从高空欣赏整片森林。

有限视角则专注于深度的情感沉浸。读者与特定角色共同经历情感的起伏,分享他们的困惑、喜悦和痛苦。这种紧密的情感绑定更像是亲手触摸一棵树的每一道年轮。

情感共鸣的强度并不总是与视角的广度成正比。有时候,知道得太多反而会稀释情感的浓度。就像听人讲述自己的失恋经历,那种带着个人局限和偏见的叙述,往往比客观全面的分析更能打动人心。

有限视角制造的情感体验更加私密和直接。当读者只能通过某个角色的心灵来感受世界时,他们更容易与这个角色产生深刻的情感联结。全知视角则提供了更丰富的情感层次,让读者能够在更宏观的层面上理解人物关系。

两种视角在情感表达上各有所长。选择哪种视角,很大程度上取决于你想要读者获得什么样的情感体验。是要让他们成为冷静的旁观者,还是让他们化身为故事中的某个角色,这个决定会从根本上改变故事的感染力。

5.1 何时选择全知视角

全知视角特别适合需要展现宏大格局的叙事。当故事涉及多条线索、多个时空,或者需要呈现复杂的社会关系网络时,这种上帝视角能够提供必要的叙事空间。

历史小说和家族史诗常常需要全知视角。比如描写一个家族三代人的命运变迁,或者展现战争背景下不同阶层人物的生存状态。全知叙述者可以在不同人物之间自由切换,让读者看到更完整的图景。

我读过一部描写民国时期上海滩的小说,作者用全知视角同时呈现了买办商人、革命青年、租界外交官和底层工人的生活。这种多线并进的叙事方式,成功地构建出那个时代的立体影像。如果局限于某个人物的有限视角,恐怕很难达到这样的全景效果。

需要快速推进情节时,全知视角也能发挥优势。叙述者可以直接告诉读者关键信息,省去繁琐的铺垫过程。在推理小说的开头部分,有时会用到全知视角来交代背景,然后再转入侦探的有限视角。

5.2 有限视角的最佳运用场景

有限视角最适合需要深度情感投入的故事。当你想让读者完全沉浸在某个人物的内心世界时,这种视角能够创造强烈的代入感。

成长小说和心理现实主义作品往往选择有限视角。通过主角的眼睛看世界,读者能够亲身体验角色的心路历程。那种带着个人偏见和认知局限的叙述,反而显得更加真实可信。

悬疑和惊悚类型特别受益于有限视角。读者和主角知道得一样多,每个谜团都需要共同破解,每个危险都让人感同身受。我记得读《别相信任何人》时,那种通过失忆主角的有限视角逐步拼凑真相的体验,比任何全知叙述都更令人心悸。

第一人称的有限视角在青春文学和爱情故事中也很常见。年轻人那种特有的敏感和主观,通过有限视角能够得到最充分的表达。读者仿佛在听朋友讲述自己的故事,自然而然地产生共情。

5.3 混合视角的创作实践

混合视角不是简单的拼凑,而是精心的设计。优秀的混合叙事需要在不同视角之间建立内在的逻辑关联,让转换显得自然而必要。

转换视角时需要考虑过渡的节奏。突然的视角跳跃会让读者困惑,但过于刻板的转换规则又会显得机械。我建议在章节或场景的自然分隔处进行视角转换,给读者足够的心理准备。

有些作家会在主线故事中使用有限视角,在支线或背景交代时切换到全知视角。这种安排既保持了主要情节的情感浓度,又提供了必要的背景信息。就像在近距离特写和远景镜头之间找到平衡。

转换视角时要保持叙事声音的一致性。即使切换到不同人物的视角,整个故事的语调和风格应该保持连贯。否则读者会觉得像是在读不同的作品。

视角转换可以成为推动情节发展的手段。当故事需要新的动力时,引入一个新角色的视角往往能带来转机。但要注意控制视角人物的数量,太多不同的视角会让读者失去焦点。

混合视角最考验作者对整体结构的把握。每个视角都应该承担独特的叙事功能,共同服务于主题的表达。好的混合视角叙事就像是一支配合默契的乐队,每个乐器都在正确的时间发出恰当的声音。

6.1 视角选择的创作练习

尝试用同一个故事场景练习不同视角的叙述。选择一个简单的场景——比如咖啡馆里的偶遇,分别用全知视角和有限视角各写一遍。

全知视角练习时,你可以描述两位主角各自的心理活动,同时交代咖啡馆的环境、其他客人的反应,甚至咖啡师对这对男女的观察。这种练习能训练你把握全局信息的能力。

有限视角练习则要严格限制在一个人物的认知范围内。如果选择女性视角,就只能描写她看到的男性外表、她自己的内心波动,以及她对对方反应的解读。不能直接告诉读者男性角色的真实想法。

我刚开始写作时做过这样的练习。同一个分手场景,用全知视角写了三页,用女主角有限视角只写了一页半。但后者反而更打动我的写作小组,他们说能真切感受到女主角的困惑和心痛。

改写经典故事的视角也是个好方法。把《灰姑娘》改用继姐的有限视角来写,或者用全知视角重述《麦田里的守望者》。这种练习能让你直观体会视角选择如何彻底改变故事的质感。

6.2 常见视角运用误区及避免方法

新手最常犯的错误是视角跳跃。在同一段落里,时而进入人物的内心世界,时而抽离出来进行客观描述。这种混乱会让读者头晕。

避免方法很简单:每个场景确定一个主导视角,并保持一致性。如果需要切换视角,务必在章节或场景转换时进行。我自己的经验是,在文档里用不同颜色标注不同视角的段落,这样能直观检查是否有不该出现的视角混杂。

另一个常见问题是全知视角的信息过载。有些作者急于展示自己构建的庞大世界观,在开头几页就塞进太多背景信息。读者还没关心这个故事,就被各种细节淹没了。

好的全知叙述应该像导游介绍景点,在游客需要知道的时候才提供相关信息。与其在第一章就交代整个王国的历史,不如等到主角来到古城墙下时,再自然地插入相关背景。

有限视角中容易出现的失误是人物知道得太多。一个普通高中生不可能准确判断出陌生人的职业背景,或者解读过于复杂的社交信号。保持视角的局限性恰恰是有限视角的魅力所在。

6.3 提升叙事视角运用能力的进阶技巧

深入阅读时带着视角分析的眼光。每次读到打动你的段落,停下来思考:作者用了什么视角?如果换成另一种视角会怎样?这种有意识的阅读能快速提升你的视角敏感度。

建立自己的视角素材库。收集各种视角处理的优秀范例,分类整理。全知视角的宏大开场、有限视角的细腻心理描写、视角转换的巧妙过渡——这些都可以成为你创作时的参考。

写作时不妨尝试“视角日记”的方法。用不同角色的有限视角分别写日记,记录同一段时间内发生的事。你会发现,不同人物对相同事件的感知和解读可以如此不同。这种练习能帮你塑造更立体的人物。

接受视角限制带来的创造性。有限视角的“不知道”反而能制造悬念,全知视角的“都知道”也可以用来制造戏剧反讽。视角的局限不是缺陷,而是产生张力的源泉。

最后,记住视角是为故事服务的工具。没有绝对正确的视角选择,只有最适合某个特定故事的视角运用。随着写作经验的积累,你会逐渐培养出对视角的直觉把握——知道在什么时候该用什么视角,就像厨师知道什么时候该用大火快炒,什么时候该用文火慢炖。