百科全书派人物:狄德罗、伏尔泰等思想家如何用理性重塑世界,带你轻松了解启蒙运动核心

十八世纪的巴黎沙龙里,人们围坐讨论着最新出版的《百科全书》。那套厚重的书籍不仅改变了知识传播的方式,更重塑了整个欧洲的思想版图。百科全书派不是某个严密的组织,更像是一场思想的盛宴,汇聚了当时最杰出的头脑。

狄德罗:百科全书派创始人及其主要贡献

德尼·狄德罗的名字永远与《百科全书》联系在一起。这位出身刀具匠家庭的哲学家,用二十多年时间主编了这部划时代的著作。我记得翻阅史料时看到,他最初接手的只是个翻译项目,却把它变成了挑战旧思想的利器。

狄德罗的贡献远不止编辑工作。他提出的“知识树”概念将人类知识系统化,根部分为记忆、理性、想象三大主干。这种分类方法打破了传统经院哲学的框架。他坚持让工匠、技术人员的经验知识进入百科全书,这在当时是革命性的做法。

“改变普遍思维方式”是狄德罗的座右铭。他在序言中写道,百科全书不仅要收集知识,更要教会人们如何思考。这种理念让《百科全书》成为启蒙运动的象征。书页间流淌的不只是知识,更是对权威的质疑和对理性的信仰。

达朗贝尔:数学与科学领域的杰出代表

让·勒朗·达朗贝尔为《百科全书》撰写了著名的序言。这位杰出的数学家在自然哲学领域有着深厚造诣。他的参与为百科全书注入了严谨的科学精神。

达朗贝尔的数学背景让他特别重视知识的系统性和精确性。他负责的科学条目都经过严格验证,确保每个数据都准确无误。这种态度在当时颇为罕见——很多早期百科全书充斥着传闻和臆测。

他与狄德罗的合作堪称思想史上的佳话。虽然后来因审查压力退出编撰工作,他奠定的科学标准始终贯穿全书。达朗贝尔曾经说过,真正的知识必须经得起实验和逻辑的检验。这个观点至今看来依然充满智慧。

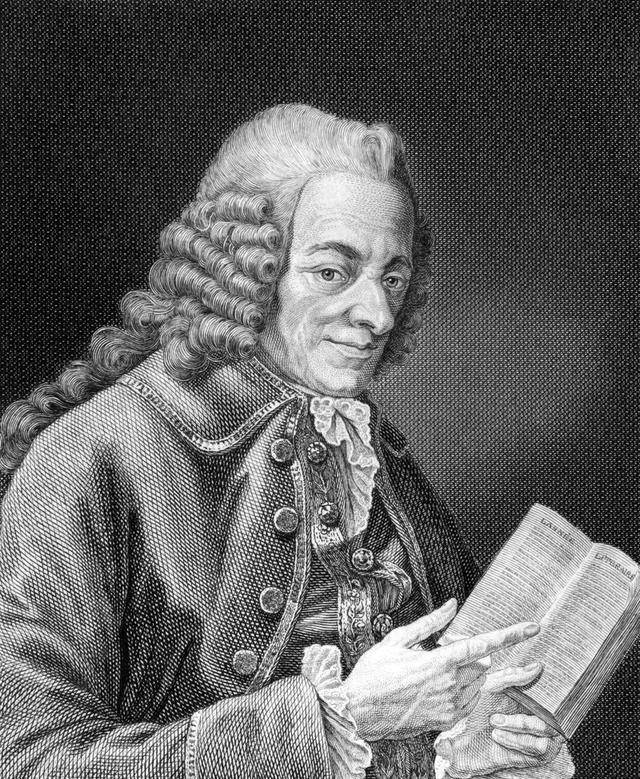

伏尔泰:启蒙思想的灵魂人物

伏尔泰可能不是《百科全书》最频繁的撰稿人,但他的思想无处不在。这位多产的作家用辛辣的笔触批判宗教不宽容和社会不公。他的名言“我不同意你的观点,但誓死捍卫你说话的权利”成为启蒙精神的精髓。

伏尔泰为百科全书撰写的条目虽然不多,但每篇都闪耀着理性的光芒。他在“理性”条目中写道,人类应该用理性审视一切,包括最神圣的教条。这种态度在当时需要极大勇气。

我常想,伏尔泰的魅力在于他能把深刻思想用通俗语言表达。他的《哲学通信》让新思想走出学者书斋,进入普通市民的客厅。这种知识民主化的努力,正是百科全书派的核心追求。

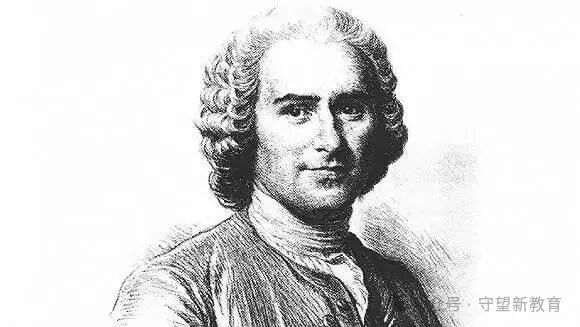

卢梭:社会契约论的倡导者

让-雅克·卢梭与百科全书派的关系颇为复杂。他早期为音乐条目撰稿,后来因理念分歧渐行渐远。但《社会契约论》中的思想始终与启蒙运动对话。

“人生而自由,却无往不在枷锁之中”——卢梭这句名言道出了现代人的困境。他提出的“公意”概念试图解决个人自由与集体决策的矛盾。这个理论对后来的民主实践产生深远影响。

卢梭的教育思想在《爱弥儿》中得到充分展现。他主张尊重儿童天性,反对机械灌输。这种观点在当时相当超前。有趣的是,他的某些主张与百科全书派的主流观点存在张力,这种思想碰撞反而丰富了启蒙运动的内涵。

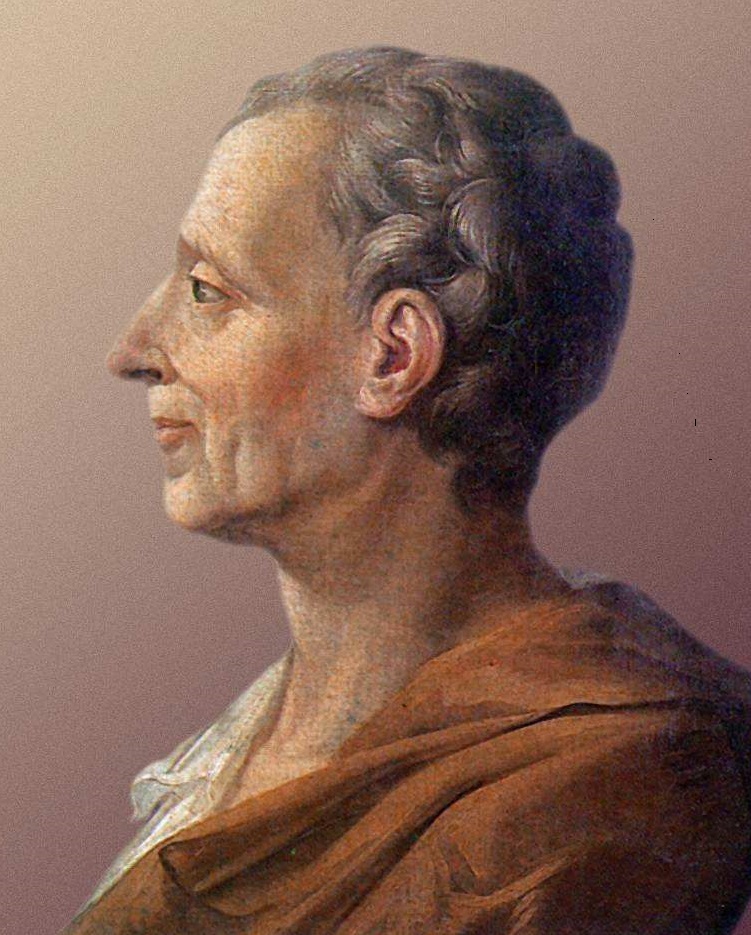

孟德斯鸠:三权分立理论的奠基人

孟德斯鸠在《论法的精神》中提出的分权理论,成为现代宪政制度的基石。他将权力分为立法、行政、司法三部分,主张相互制衡。这个设计被美国宪法直接采纳。

他的思想有着深厚的比较研究基础。孟德斯鸠花费多年研究各国政治制度,从波斯到英国,从古罗马到当代法国。这种全球视野让他的理论具有罕见的深度和普适性。

气候、地理因素对法律制度的影响是孟德斯鸠的独特见解。他认为立法必须考虑具体环境条件,这种历史相对主义打破了法律永恒不变的神话。这个视角至今仍是法社会学的重要灵感来源。

霍尔巴赫:唯物主义哲学的代表

保尔-亨利·霍尔巴赫男爵的沙龙是百科全书派的重要聚会场所。这位德裔法国思想家以彻底的唯物主义立场闻名。在《自然的体系》中,他论证宇宙万物都遵循自然规律。

霍尔巴赫对宗教的批判比伏尔泰更加激进。他认为宗教是人类无知的产物,随着科学进步必将消亡。这种立场在当时极其大胆,著作都不得不用笔名出版。

他的唯物主义不是冰冷的决定论。霍尔巴赫强调,认识自然规律能帮助人类获得幸福。道德应该建立在对此世幸福的追求上,而非对来世的恐惧。这个观点对后来的功利主义产生明显影响。

爱尔维修:功利主义伦理学的先驱

克洛德·阿德里安·爱尔维修在《论精神》中提出了早期的功利主义思想。他认为趋乐避苦是人性本质,道德应该以“最大多数人的最大幸福”为准则。

爱尔维修特别重视教育和社会环境对人的塑造。他相信人类智力天生平等,差异主要来自教育和机会。这种观点为后来的教育改革提供了理论支持。

他的思想遭到当局强烈反对,《论精神》被公开焚毁。但这种压制反而扩大了著作的影响力。边沁后来承认,爱尔维修的著作是他功利主义思想的重要源泉。

这些思想家的观点并非完全一致,他们之间常有激烈辩论。但正是这种思想碰撞,让百科全书派成为启蒙运动最富活力的部分。下一个章节我们会探讨,这些思想如何穿越时空,继续塑造着我们的世界。

翻开《百科全书》发黄的纸页,那些十八世纪的文字依然在向我们低语。这些思想家可能想象不到,他们的思想火花会跨越三个世纪,依然照亮着我们的世界。百科全书派不仅改变了他们的时代,更在悄然塑造着我们的现在。

对法国启蒙运动的推动作用

《百科全书》的出版就像在旧制度的堤坝上凿开了第一道裂痕。狄德罗和他的同仁们用知识作为武器,将理性之光带入每个识字者的客厅。这套书很快成为启蒙运动的象征,它的传播网络就像思想的毛细血管,把新观念输送到法国社会的各个角落。

我记得在巴黎的卡尔纳瓦莱博物馆看到过当时的阅读场景复原。商人在店铺后间翻阅工艺条目,贵族夫人在沙龙里朗读哲学篇章,连修道院的修士都在偷偷研究科学章节。这种知识的民主化过程,无形中瓦解着传统权威的根基。

伏尔泰的讽刺、卢梭的激情、孟德斯鸠的严谨——这些不同的声音通过《百科全书》产生了奇妙的共鸣。它们共同培育了批判精神,让越来越多的人开始用理性审视一切。当巴士底狱被攻陷时,起义者的口袋里可能就装着《百科全书》的片段。

对现代科学知识体系的构建贡献

达朗贝尔在《百科全书》序言中描绘的"知识树",至今仍在影响我们的知识分类方式。他把人类知识分为历史、哲学、美术三大分支,这种系统化尝试在当时极具创新性。现代大学的学科划分依稀可见这种分类的影子。

百科全书派特别重视实用技术和科学实验。书中详细记载了各种工艺制作流程,把工匠的实践经验提升到学术高度。这种对实用知识的尊重,打破了"劳心者治人"的传统观念。今天我们看到STEAM教育强调动手能力,其实早在狄德罗时代就有了先声。

他们建立的同行评议和事实核查机制,为现代学术规范奠定了基础。每个条目都邀请该领域专家撰写,确保内容的专业性。这种严谨态度与当时充斥迷信的通俗读物形成鲜明对比。现代百科全书的编撰原则,依然遵循着这些基本规范。

对民主政治思想的深远影响

孟德斯鸠的三权分立理论像一颗种子,在美国宪法中开花结果。他在《论法的精神》中详细论证了权力制衡的必要性,这个思想成为现代民主制度的理论支柱。今天世界各国议会的辩论声中,依然回荡着孟德斯鸠的智慧。

卢梭的"社会契约"概念重新定义了政府与人民的关系。他的"公意"理论虽然引发争议,但促使人们思考政治合法性的来源。现代民主选举、公共协商等制度,都可以追溯到这些启蒙思想的源头。

伏尔泰倡导的宗教宽容和言论自由,如今已成为普世价值。他在《哲学辞典》中写道:"多样性是我们的共同特征。"这句话在今天多元文化并存的背景下显得格外珍贵。联合国人权宣言的起草者们,无疑从这些思想中汲取了营养。

对现代教育理念的启发

卢梭在《爱弥儿》中提出的自然教育理念,至今仍在影响教育改革。他主张教育应该顺应儿童天性,这个观点在当时相当激进。现在蒙特梭利等教育流派的核心原则,与卢梭的思想有着明显的精神联系。

狄德罗强调的知识实用性和跨学科性,预示了现代教育的改革方向。《百科全书》本身就是一个巨大的跨学科项目,文学家和工匠、科学家和艺术家在其中对话。今天大学提倡的通识教育,某种程度上是在回归这种整体知识观。

爱尔维修的教育平等思想为全民教育提供了理论支持。他坚信智力差异主要来自教育机会的不平等,这个观点推动了后来的义务教育普及。看到现在各国努力消除教育差距,不禁感叹这些思想家的远见。

对后世哲学发展的持续影响

霍尔巴赫的唯物主义为后来的科学唯物主义开辟了道路。他在《自然的体系》中论证的彻底唯物主义,虽然当时备受争议,但为现代科学世界观提供了哲学基础。今天的神经科学、进化心理学等领域,依然在与这些基本哲学问题对话。

爱尔维修的功利主义经由边沁、密尔发扬光大,成为现代伦理学和政治哲学的重要流派。"最大幸福原则"不仅影响着政策制定,也渗透到日常道德判断中。成本效益分析等现代决策工具,隐约可见功利主义的影子。

狄德罗的辩证思维和整体观念预示了后来的系统论思想。他看待知识的方式不是割裂的,而是强调各领域的相互联系。这种整体思维方式在生态学、复杂科学等现代学科中得到延续和发展。

百科全书派思想的当代价值重估

在信息爆炸的数字时代,百科全书派的遗产显得格外珍贵。他们面对的知识混乱状况,与今天的互联网环境惊人地相似。狄德罗们对知识系统化、可信度验证的努力,为我们应对信息过载提供了历史借鉴。

人工智能和算法推荐正在改变知识获取方式,这时重温"知识树"的概念特别有意义。达朗贝尔的知识分类体系提醒我们,真正的理解需要系统性,而不仅是碎片化信息的堆砌。也许我们需要为数字时代构建新的"知识地图"。

全球性挑战需要跨学科解决方案,这正是百科全书派的核心方法论。气候变化、公共卫生危机等问题,都需要打破学科壁垒的综合思考。这些十八世纪的思想家早就明白,复杂问题不能靠单一学科解决。

他们的批判精神和理性态度,在社交媒体时代愈发重要。面对假新闻和极端言论,伏尔泰的"我不同意你的观点,但誓死捍卫你说话的权利"提供了平衡的智慧。理性讨论的空间需要捍卫,但也要警惕理性被滥用。

百科全书派告诉我们,知识从来不是中立的,它总是与价值观相连。在技术迅猛发展的今天,我们更需要思考:知识应该为什么样的社会服务?这个问题,狄德罗们用毕生心血作出了他们的回答。

站在二十一世纪回望,那些在烛光下奋笔疾书的身影依然清晰。他们用墨水改变了世界,用思想搭建了通往现代的桥梁。下一个章节,我们将看到这些思想如何在具体的历史事件中发挥作用,如何从书斋走向街头,从理论变成实践。