什么叫全知全能?从哲学到宗教,全面解析无所不知与无所不能的终极概念

1.1 全知全能的哲学定义与内涵

全知全能这个词组总让我想起小时候读神话故事时的震撼。那些无所不知、无所不能的神明形象,在童年记忆里留下了深刻烙印。哲学意义上的全知全能,其实包含着两个相互关联又各自独立的概念维度。

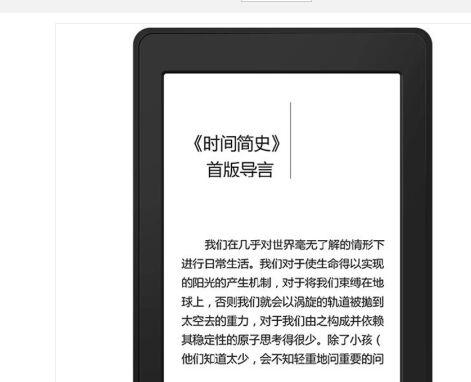

全知指向的是认知层面的无限性。一个全知的存在理论上知晓过去、现在、未来的一切信息,包括所有可能性和不可能性。这不仅仅是知道已经发生的事情,还包括所有尚未发生但可能发生的潜在事件。我记得大学时哲学教授举过一个生动的例子:全知就像拥有一个无限容量的图书馆,里面不仅收藏了所有已经写成的书,还包括所有可能被写出的书。

全能则关乎能力边界的突破。它意味着能够实现任何逻辑上可能的事情,不受物理规律或自然法则的限制。这种能力不仅包括改变物质世界,还包括创造和毁灭,甚至可能包括修改逻辑规则本身。不过有趣的是,哲学上对全能一直存在争议——一个全能的存在能否创造一块自己举不起来的石头?这个经典悖论恰好揭示了全能概念的复杂性。

1.2 全知全能的基本特征与表现形式

全知全能如果存在,应该具备几个核心特征。知识上的完备性首当其冲,这意味着没有任何信息是未知的,也没有任何错误认知的可能性。能力上的无限制紧随其后,任何目标都能实现,任何障碍都能克服。

在实际表现上,全知可能呈现为瞬间获取任何信息的能力,或者说是永恒持有全部知识的状态。我认识一位研究认知科学的学者,他曾经半开玩笑地说,如果真有全知的存在,大概连我们此刻在想什么都能准确知道。这种彻底的透明感既令人向往又有些可怕。

全能的表现则更加多样化。从创造宇宙到改变物理常数,从治愈所有疾病到逆转时间流向。不过有意思的是,许多哲学讨论都指出,全知和全能之间可能存在内在张力。知道一切是否意味着能够改变一切?如果未来已经被完全知晓,改变它是否还属于全能的范畴?这些问题至今仍在哲学界引发热烈讨论。

1.3 全知全能在不同学科中的理解差异

跳出纯哲学领域,全知全能在各个学科中的理解确实存在显著差异。神学传统中的全知全能往往与神性直接关联,强调的是超越性和完美性。而在数学和逻辑学领域,学者们更关注这个概念本身是否逻辑自洽。

计算机科学对全知的理解就更加务实一些。在人工智能研究里,全知有时被理解为拥有无限计算能力和完整数据访问权限的理想系统。不过从业者都清楚,现实中这种系统不可能存在。我曾参与过一个大数据项目,团队开玩笑说我们要建造一个“全知”的数据分析平台,结果发现光是清理数据就花了三个月时间。

心理学则从人类认知局限的角度审视全知概念。我们的大脑本质上就是有限的信息处理器,追求全知可能只是人类对突破自身局限的一种向往。这种向往本身就很值得研究——为什么我们总是渴望知道更多、做到更多?也许答案就藏在人类进化历程的某个角落。

2.1 主要宗教中的全知全能神祇概念

翻开任何一本宗教经典,几乎都能找到全知全能神祇的身影。这些超越性的存在构成了信徒们信仰体系的核心支柱。

基督教中的上帝形象或许是最为人熟知的全知全能范例。《圣经》里明确记载“耶和华啊,你曾鉴察我,认识我。我坐下,我起来,你都晓得,你从远处知道我的意念”。这种无所不知的特质与创造宇宙的大能紧密结合。记得有次参加教堂礼拜,牧师用一个生动的比喻描述上帝的全知全能:就像画家完全了解自己画作中的每个细节,同时也能随意修改画面的任何部分。

伊斯兰教对安拉的描述同样强调全知全能属性。《古兰经》多次提到“真主是全知万事的”,“他对于万事是全能的”。这种认知和能力的绝对性构成了伊斯兰教一神论的基础。我认识一位穆斯林朋友,他告诉我每次遇到困难时,想到安拉的全能就会感到安心,因为“在真主那里,万事都是容易的”。

印度教的多神体系中,梵天作为创造神同样具备全知特质。不过有趣的是,印度教的神明往往各司其职,全知全能更多体现在整个神系而非单个神祇身上。这种分布式的能力分配与亚伯拉罕宗教的集中式全能观形成鲜明对比。

佛教虽然不强调创世神的概念,但佛陀的觉悟状态某种程度上也体现了全知的维度——洞悉宇宙真理,了知一切因缘。这种智慧层面的全知与宗教意义上的全能又有所不同。

2.2 全知全能在宗教教义中的具体表现

全知全能在宗教实践中呈现出丰富多样的具体形态。这些抽象属性通过教义、仪式和日常信仰生活变得触手可及。

预知与预言是全知属性的直接体现。许多宗教经典都记载了神明对未来事件的准确预告。《圣经》中的先知书卷充满了这类预言,从国家的兴衰到个人的命运。去年参观一座古老教堂时,我看到彩绘玻璃上描绘的但以理解梦场景,那种跨越时空的知晓能力确实令人震撼。

神迹奇事则是全能属性的生动展示。从分开红海到治愈麻风病人,从使死人复活到用五饼二鱼喂饱五千人,这些超越自然法则的事件在各个宗教传统中都有记载。这些叙事不仅证明了神明的能力边界,更重要的地是建立了信徒的信心基础。

道德审判功能往往结合了全知与全能的双重特性。神明不仅知道每个人的所有行为,还能根据这些行为施以奖赏或惩罚。这种观念在宗教伦理体系中扮演着关键角色。我祖母是位虔诚的佛教徒,她常说“举头三尺有神明”,这句话朴素地表达了神明知晓一切的信念。

2.3 全知全能属性的神学意义与争议

全知全能概念在神学领域引发了一系列深刻讨论,这些讨论往往触及信仰的核心难题。

神义论问题可能是最著名的争议。如果神既是全知全能又是全善的,为什么世界上还存在邪恶与苦难?这个古老的问题困扰了无数神学家。十八世纪哲学家莱布尼兹试图用“所有可能世界中最好的世界”来回应,但他的乐观主义在现实苦难面前显得苍白。记得大学时参加神学讨论会,一位教授直言这个问题“就像房间里的大象,每个人都看得见,但很少有人愿意直接谈论”。

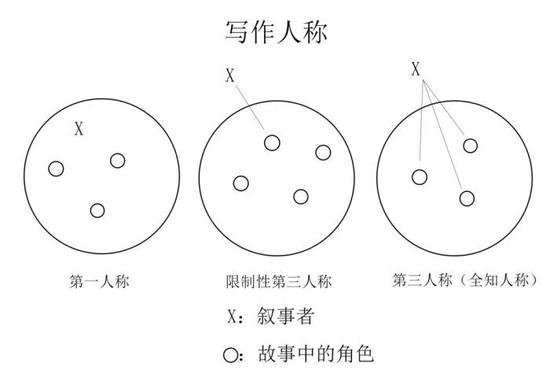

自由意志与预知的矛盾同样棘手。如果神已经预知所有人的所有选择,人类是否还拥有真正的自由意志?一些神学家提出“中间知识”理论,认为神知道所有可能情境下每个人会如何选择,但这依然无法完全消解逻辑上的困境。

全能的边界问题也引发持续辩论。神能否创造一块自己举不起来的石头?这个经典悖论揭示了定义全能概念时的语言陷阱。更现代的讨论延伸到逻辑一致性问题:神能否使2+2=5?能否创造一个方的圆?大多数神学家认为全能仅限于逻辑上可能的事情,但这种限制本身是否与全能概念冲突?

这些争议并非纯理论游戏。它们直接影响着信徒的宗教体验和神学理解。每次思考这些问题,我都觉得人类语言和逻辑在描述超越性概念时的局限性变得格外明显。也许正如某些神秘主义传统所言,终极真理终究是超越概念和语言的。

3.1 全知全能在现实世界中的类比应用

全知全能这个概念看似遥不可及,其实在我们日常生活中能找到不少有趣的影子。这些现代版的“全知全能”虽然达不到神话级别,却在特定领域展现出类似特质。

大数据分析可能是最接近“全知”的现实案例。那些科技公司通过收集海量用户数据,几乎能预测你的下一个行为。网购平台知道你想买什么,视频网站清楚你会喜欢看什么内容。去年我换手机时,刚搜索过几个手机型号,接下来一周各种相关广告就精准出现在我浏览的每个网页。这种无处不在的“知晓”确实让人联想到某种现代版的无所不知。

人工智能系统则体现了“全能”的某些特征。AlphaGo在围棋领域的超凡表现,ChatGPT在语言理解上的惊人能力,都显示出机器在特定任务上超越人类的潜力。不过它们的能力范围依然有限——一个能下赢世界冠军的AI可能完全不懂如何泡一杯好茶。这种专业领域的“全能”与神话中无所不能的神明还有本质区别。

现代医疗技术也在某些方面接近“全能”。基因编辑能够改写生命密码,器官移植可以更换衰竭的身体部件。我认识一位医生朋友,他说现在的手术机器人能让医生完成人手无法做到的精细操作。但即便如此,医学仍然无法战胜死亡这个终极界限。

社交媒体平台创造了一种奇特的“全知”体验。通过朋友圈、微博这些渠道,我们似乎能随时知道朋友们的动态和想法。但这种知晓是片面的、经过精心筛选的。就像上周我看到老同学晒出完美的度假照片,后来才听说他其实刚经历裁员。这种选择性展示让我们的“全知”变得相当有限。

3.2 全知全能概念的哲学悖论与逻辑挑战

一旦开始认真思考全知全能这个概念,各种逻辑难题就会接踵而至。这些悖论不仅有趣,更能帮助我们理解认知的边界。

那个著名的“石头悖论”始终让人着迷:全能者能否创造一块自己举不起来的石头?无论回答能或不能,似乎都会削弱全能的概念。这个问题我在大学哲学课上第一次听到时,感觉整个教室的空气都凝固了。后来才明白,这个悖论实际上在质疑“全能”这个词语本身的逻辑一致性。

自由意志与预知的矛盾同样棘手。如果某个存在真的知道未来的一切,包括我们所有的选择,那我们的选择还算自由吗?这个问题让我想起每次做重要决定时的纠结——如果结局早已注定,努力还有意义吗?一些哲学家试图用“时间之外”的视角来解决这个难题,但说实话,这种抽象思考对普通人来说确实难以把握。

知识本身的悖论也很有趣。全知者是否知道“不知道”是什么感觉?如果知道,那还算真正的全知吗?这就像要求一个从未尝过苦味的人描述苦的滋味。我在教孩子认字时突然意识到,有些认知状态一旦获得就再也回不去了——就像学会阅读后就无法真正理解文盲的状态。

更根本的问题在于,全知全能可能本身就是一个自相矛盾的概念。就像“圆的方”或“热的冰块”这些词语组合,听起来有意义,细想却逻辑不通。也许人类语言根本不足以准确描述这种超越经验的概念。

3.3 全知全能思想对现代社会的启示与影响

虽然真正的全知全能在现实中不存在,但这个理想概念却在深刻地塑造着我们的世界。它像一盏遥远的明灯,指引着人类在各个领域的探索方向。

科技发展的目标某种程度上就是在追求“全知全能”。互联网想要连接一切知识,人工智能试图复制甚至超越人类智能,医疗进步渴望战胜所有疾病。这些努力都带着全知全能的影子。上周参观一个科技展会,看到那些能诊断疾病的AI和能预测城市交通的系统时,我突然觉得人类正在用自己的方式重新演绎古老的神话。

但全知全能的理想也带来重要警示。它提醒我们认知的有限性和能力的边界。在环境问题上,人类曾经以为自己能完全掌控自然,现在才意识到这种“全能”幻觉的危险。我的家乡曾因过度开发导致生态破坏,这个教训让我明白,承认局限有时比追求全能更重要。

在教育领域,全知全能的幻想正在被打破。过去老师被期望知道所有答案,现在更重视培养学生的探索能力和批判思维。我记得高中时有位老师经常说“这个问题我也不确定,我们一起查资料吧”,这种坦诚反而让我更尊重他。

伦理和法律体系也在回应全知全能的诱惑。数据保护法规限制着科技公司的“全知”野心,生物伦理规范约束着基因编辑的“全能”冲动。这些界限的设立,其实是在帮助社会平衡进步与风险。

说到底,追求全知全能可能不是要真正达到那个境界,而是在这个过程中不断拓展人类的可能性。就像星空虽然遥不可及,却始终指引着航海者的方向。这种追求本身,或许就是全知全能概念留给现代社会最珍贵的礼物。