全知全能出处:探索人类对终极知识的渴望与解答

人类对全知全能的想象很早就开始了。这种想象几乎伴随着文明本身一同成长。或许是因为面对未知的自然力量,人们本能地渴望某种超越性的存在——既知晓一切,又掌控一切。

1.1 全知全能概念在各文明中的早期体现

在美索不达米亚平原,苏美尔人的神话里已经出现了全知全能的雏形。恩基神不仅创造人类,还掌握着所有技艺和智慧。他的知识如此广博,以至于能够预知未来。有趣的是,这种预知能力并非绝对——神话中他也会被其他神明欺骗。

古埃及的太阳神拉同样具备全知特质。作为创世神,他知晓每个人的心思,洞察世间万物。埃及人相信,拉神的目光能穿透一切黑暗,无论是物理的还是道德的。这种观念在《亡灵书》中表现得尤为明显——死者必须向拉神坦白一生的行为。

我记得在大学修读比较神话学时,教授曾展示过一幅公元前2000年的泥板画。画中的神明同时注视着天空、大地和冥界。这种视觉表达很直接地传递了“全知”的概念——能够同时知晓不同维度发生的事情。

中国上古时期的“天”或“上帝”概念也值得关注。商周时期的甲骨文记载显示,人们相信上天知晓人间的一切事务。帝王行事必须符合“天命”,因为天无所不知。这种观念在《尚书》中反复出现:“惟上帝不常,作善降之百祥,作不善降之百殃。”

1.2 神话传说中的全知全能形象分析

希腊神话提供了一个有趣的案例。奥林匹斯众神虽然强大,但他们的全知全能是有限的。宙斯能预知未来,却经常被其他神祇蒙蔽。普罗米修斯的故事尤其说明问题——这位泰坦知道一个关乎宙斯命运的秘密,而宙斯对此一无所知。

北欧神话中的奥丁为了获得智慧付出了巨大代价。他挖出一只眼睛换取智慧之泉的饮水权,又在世界树上悬挂九天九夜获得如尼文字的奥秘。这个神话暗示了一个深刻观念:全知需要代价,并非与生俱来。

印度史诗《摩诃婆罗多》中的毗湿奴展现了另一种全知模式。他同时存在于多个时空维度,知晓过去现在未来。但这种全知并非静态的知晓,而是伴随着持续的宇宙舞蹈——知晓与创造同时发生。

非洲约鲁巴神话中的奥洛伦或许是最接近绝对全知全能的神明。他远离世俗事务,将具体工作交给次级神明。这种设定让人联想到后来一神教中的上帝观念——至高神超越日常,但依然知晓一切。

1.3 宗教经典中全知全能概念的演变

犹太教《塔纳赫》中的雅威开始展现出系统化的全知全能属性。与多神教神话中的神明不同,雅威的全知是道德性的——他不仅知晓事件,还洞察人心。《诗篇》139篇这样描述:“我坐下,我起来,你都晓得,你从远处知道我的意念。”

琐罗亚斯德教的阿胡拉·马兹达提供了另一种全知模型。作为智慧之主,他的全知与善恶二元论紧密结合。他知道每个灵魂的选择,但赋予人类自由意志。这种设定实际上已经触及后来困扰哲学家的全知与自由意志悖论。

伊斯兰教《古兰经》将安拉的全知全能推向了新高度。经文反复强调“他是全知万事的”(2:29),“他知道天地万物”(3:29)。特别值得注意的是,安拉的全知包括他知道人类将要做出的选择,但这不影响人的自由。

早期佛教经典对全知的理解颇为独特。佛陀的全知(sabbaññū)不是天生的,而是通过修行获得的。这种全知更多指对四圣谛、缘起法等真理的彻底领悟,而非对每个具体事件的知晓。这种区分在宗教思想史上非常特别。

纵观这些早期发展,全知全能概念经历了一个从具象到抽象、从分散到集中的过程。神话中的全知神明往往有具体形象和个性弱点,而宗教经典中的全知者逐渐变得超越、纯粹。这个演变过程反映了人类思维能力的进步——从用拟人化方式理解超越性,到能够思考纯粹的超越概念。

翻开圣经,全知全能不再只是抽象概念,而是具体化为耶和华的本质属性。这种神性特征贯穿整部圣经,从创世记到启示录,构成基督教神学的基石。不同于神话中那些有缺陷的神明,圣经呈现的是一位完全超越的全知者。

2.1 旧约圣经中全知全能的经文出处

《诗篇》139篇堪称旧约对神全知最诗意的描述。“我往哪里去躲避你的灵?我往哪里逃躲避你的面?”诗人感叹无论升到天上还是下到阴间,都无法逃离神的知晓。这种全知不仅是空间上的无所不在,更是对人心最细微念头的洞察。

《以赛亚书》46章9-10节明确宣告:“我是神,再没有能比我的。我从起初指明末后的事,从古时言明未成的事。”这里将全知与全能紧密结合——知晓未来与掌控未来成为同一神性的两面。先知以赛亚生活的年代,这种宣告给流亡中的以色列人带来极大安慰。

《箴言》15章3节用简洁的语言概括:“耶和华的眼目无处不在,恶人善人,他都鉴察。”这种道德性的全知特别值得注意。神不仅知道事件,还知道每个行为的道德性质。记得有次参加查经班,一位老牧师分享说,这段经文改变了他年轻时想在人前一套、人后一套的倾向。

《耶利米书》1章5节记载神对先知说:“我未将你造在腹中,我已晓得你;你未出母胎,我已分别你为圣。”这里的全知超越时间维度,在个体存在之前就已经知晓其命运。这种预知不是冷冰冰的知晓,而是带着呼召和目的。

约伯记中的描述或许最令人震撼。当约伯质疑神的公义时,神从旋风中回答:“我立大地根基的时候,你在哪里呢?”(伯38:4)接着连续提出数十个关于创造的问题,凸显神对宇宙每个细节的知晓。这段经文没有直接说“我全知”,却通过展示创造的奥秘间接证明了神的全知。

2.2 新约圣经对全知全能的继承与发展

新约延续并深化了旧约的全知全能观。《马太福音》10章29-30节记载耶稣的话:“两个麻雀不是卖一分银子吗?若是你们的父不许,一个也不能掉在地上。就是你们的头发也都被数过了。”将神的全知延伸到最微小的事物上。

《约翰福音》呈现的基督论赋予全知全新维度。耶稣对拿但业说:“腓力还没有招呼你,你在无花果树底下,我就看见你了。”(约1:48)显示耶稣具备神圣的全知能力。这种神人二性中的全知特质成为早期基督教神学争论的焦点之一。

保罗书信将全知与预定论联系起来。《罗马书》8章29节说:“因为他预先所知道的人,就预先定下效法他儿子的模样。”这里的“预先知道”在希腊原文中不仅指时间上的在先,更带有拣选的含义。神学上这引发了许多讨论——神的预知是否决定了人的命运?

《希伯来书》4章13节用锋利的语言描述:“被造的没有一样在他面前不显然的;原来万物在那与我们有关系的主眼前,都是赤露敞开的。”这里的“赤露敞开”在希腊原文中是解剖学词汇,暗示神的目光能解剖灵魂最深处。

彼得前书1章2节提到“照父神的先见被拣选”,将三位一体都纳入全知全能的讨论。圣父的预知、圣子的救赎、圣灵的成圣共同工作。这种三位一体框架下的全知观,比旧约的一神论更为复杂精妙。

2.3 全知全能在基督教神学中的核心地位

系统神学中,全知全能被视为神的不可传递属性——即独属于神、不能与人共享的特质。托马斯·阿奎那在《神学大全》中论证,神的全知是直觉性的,不需要推理过程,而是直接、同时地知晓一切。

宗教改革时期,加尔文特别强调神的全知与主权的关系。他在《基督教要义》中写道,神的预知不是被动的观察,而是主动的定旨。这种观点将全知从认知层面提升到意志层面——神不仅知道将要发生什么,更是这些事件的终极原因。

现代神学面对科学挑战时,对全知的理解有所调整。一些神学家提出,神的全知不是知道每个具体细节,而是知道所有可能性和必然性。这种观点试图调和神的全知与量子力学的不确定性原理。

全知全能在基督教灵修传统中具有实践意义。许多人发现,相信神全知带来极大安慰——无论遭遇什么,神都知道且掌控。但也有人因此困惑:既然神全知全能,为何允许苦难存在?这个问题引向神义论的复杂讨论。

记得一位神学院教授说过,全知全能不是供我们解构的哲学概念,而是塑造生命的关系现实。对信徒而言,神的全知意味着生命每个时刻都被知晓、被珍视。这种认知能够转化人面对未知时的恐惧为信靠。

从旧约到新约,从古代到现代,圣经中的全知全能观展现惊人的连贯性与深度。它不仅是教义条文,更是塑造基督教世界观和灵性实践的核心要素。这种全知全能的神观,与其他宗教形成鲜明对比,成为基督教身份认同的关键标志。

当我们将目光转向东方,全知全能呈现出截然不同的面貌。这里没有创造世界的唯一主宰,却有着更为精微复杂的觉悟境界。在佛教的寂静禅院与印度教的神庙中,全知被重新定义——不再是外在神明的属性,而是内在觉醒的可能。

3.1 佛教中佛陀的全知特质

佛陀被称为“正遍知”,这个称号本身就意味着圆满的智慧。但佛教的全知并非知晓世间每个琐碎细节,而是对真理的彻底觉悟。四圣谛、十二因缘、空性——这些核心教义构成了佛陀智慧的地图。

《长部》经典记载,佛陀证悟时并非立即获得全知,而是通过禅定逐步开发智慧。这种渐进式的觉悟过程与亚伯拉罕宗教中神性全知的先天性形成对比。佛陀的全知更像是通过修行达到的巅峰状态,而非与生俱来的特权。

三明六通在佛教中常被提及,其中“宿命明”能知过去世,“天眼明”能见未来世,“漏尽明”则彻底断除烦恼。有趣的是,佛陀经常告诫弟子不要炫耀神通,智慧比神通更重要。这种态度体现了佛教对“知”的独特理解——知道什么比知道多少更重要。

记得在泰国寺院参学时,一位长老比丘分享过他的理解:“佛陀的全知如同医生诊断疾病,不是要知道世界上每个人每分钟在做什么,而是清楚痛苦的原因与解脱的方法。”这个比喻让我深思——全知的本质或许不在于信息量,而在于理解的深度。

大乘佛教进一步拓展了全知概念。《华严经》描述佛陀的智慧如因陀罗网,每个珠子里都映现所有其他珠子的影像。这种互即互入的全知观,超越了主客二元对立,指向一种圆融无碍的认知境界。

3.2 印度教中梵天的全知全能属性

印度教中的梵天是创造之神,通常被描述为知晓一切。但梵天的全知有其独特语境——《吠陀》经典认为,宇宙的规律( Dharma)本身就蕴含无限智慧,梵天作为宇宙法则的体现者自然全知。

《薄伽梵歌》中,奎师那向阿周那展示宇宙形象时说道:“我是所有存在的起源与解散...我知晓一切过去、现在、未来的存在。”这段着名的“宇宙形相”展示将全知与宇宙本体联系起来。奎师那的全知不是外在观察,而是内在包含。

印度教哲学中,梵(Brahman)作为终极实在,被描述为“真知乐”。商羯罗的 Advaita 吠檀多学派认为,梵即是纯粹意识,知晓一切却不受所知影响。这种全知类似于镜子映照万物而不被污染。

有一次在瓦拉纳西的恒河边,一位老祭司指着河水说:“梵的全知就像这河水,既在河中又在每个水滴中。”这个生动的比喻道出了印度教泛神论倾向的全知观——神既超越又内在,既知晓整体又知晓每个部分。

值得注意的是,印度教中的全知往往与瑜伽修行相连。通过八支瑜伽的修炼,修行者可以逐渐开发超常认知能力。《瑜伽经》提到,通过专注冥想, yogi 可以获得对微观、宏观乃至宇宙一切现象的知识。这种通过修行获得全知的可能性,与佛教有异曲同工之妙。

3.3 东西方全知全能观的差异与共性

东方宗教的全知观更注重内在觉悟,西方则强调外在主宰。在亚伯拉罕传统中,全知是神独有的属性,人永远不可能达到;而在佛教和印度教中,全知是每个生命通过修行可以开发的内在潜能。

道德维度也呈现显着差异。圣经中的全知常与审判相连——神知晓人的善恶并予以报应;佛教的全知则导向慈悲——佛陀知晓众生的痛苦并教导解脱之道。印度教中,梵的全知超越善恶二元,是更为本体的认知。

时间观念塑造了不同的全知理解。线性时间观使西方宗教的全知强调预知未来;轮回时间观则让东方宗教的全知关注多生多世的因果链条。这种差异深刻影响了各自对命运、自由意志的理解。

但东西方传统都承认全知的有限性表达。基督教中神自我限制的kenosis理论,与佛教中佛陀随顺众生理解力而说法的“善巧方便”,都指向一个相似洞见:绝对真理需要适应相对认知。

现代心灵对全知的渴望或许解释了这些观念的持久魅力。无论东方还是西方,人类都在追寻某种超越个体局限的认知状态。这种追寻本身或许比任何具体答案都更能揭示人性的深度。

站在东西方交汇的今天,我们可能发现最珍贵的不是选择某一方的全知观,而是理解每种传统如何回应人类共同的根本疑问。在全知这个概念上,我们看到不同文明用各自的语言述说着相似的心灵探索。

当全知全能从神坛走入哲学思辨的领域,这个概念开始面临前所未有的审视。哲学家们用理性的手术刀解剖这个看似完美的神性特质,却发现其中潜藏着令人困惑的悖论。全知全能不再仅仅是信仰的对象,而成为思维必须穿越的迷宫。

4.1 全知全能概念引发的哲学悖论

最着名的挑战来自“全能悖论”——如果神是全能的,能否创造一块自己举不起来的石头?这个看似简单的问题却触及了逻辑的边界。无论回答能或不能,都会导致自相矛盾。类似的困境在“全知”领域同样存在。

伊壁鸠鲁早在古希腊时期就提出了恶的难题:如果神愿意阻止恶却无能为力,就不是全能;如果神能够阻止恶却不愿意,就不是全善;如果神既愿意又能阻止恶,为什么世界上还存在恶?这个三难推理至今仍在哲学课堂引发激烈讨论。

全知与自由意志的冲突尤为尖锐。如果神预先知道我们的一切选择,我们的选择还是自由的吗?这种困境让我想起大学时参加的一场辩论,有位同学打了个比方:“如果一部电影已经被完全剧透,演员在镜头前的表演还算即兴发挥吗?”

中世纪哲学家波爱修斯的《哲学的慰藉》试图协调这个矛盾。他认为神的全知存在于永恒之中,超越时间线性。在神看来,过去、现在、未来是同时呈现的画卷,这种知晓并不剥夺人的自由。但这种解释本身又引发了关于时间本质的新问题。

逻辑实证主义者更直接地质疑全知全能概念本身。他们主张,任何有意义的命题必须能够在经验上验证。既然全知全能无法被经验证实或证伪,这个概念本身可能就没有认知意义。这种激进立场将讨论从“神是否全知全能”转向了“全知全能是否有意义”。

4.2 神义论与全知全能的调和

面对这些挑战,神学家们发展出复杂的神义论体系。莱布尼茨在《神义论》中提出,我们这个存在恶的世界仍然是“所有可能世界中最好的”。他认为神在创造世界时考虑了所有可能性,选择了实现最大善的方案,其中允许某些恶作为更大善的必要条件。

这种解释在理论上或许成立,但面对具体苦难时常常显得苍白。记得参观广岛和平纪念公园时,一位幸存者的回忆让我深思:在原子弹爆炸的瞬间,任何“更大善”的解释都显得如此遥远。全知全能的神为何允许这种极端痛苦存在?

过程神学提供了另一种思路。他们认为神不是不受影响的不动推动者,而是与世界共同演化的参与者。在这种观点中,神知晓所有可能性而非确定的未来,全能被理解为说服而非强制的能力。神在每一个瞬间邀请世界走向更美好的可能。

俄国作家陀思妥耶夫斯基在《卡拉马佐夫兄弟》中借伊万之口提出强烈质疑:“我拒绝和谐,如果它的代价是一个被折磨的孩子的一滴眼泪。”这种道德抗议指向了全知全能概念最脆弱的环节——与人类苦难的现实共存。

迈蒙尼德的中世纪犹太哲学采取了不同策略。他认为我们根本无法理解神的本质,用人类语言描述神性本身就是类比。全知全能这些属性不能按字面理解,而是指向某种超越人类理解的完美状态。这种否定神学传统承认了人类认知的局限。

4.3 现代哲学对全知全能的重新诠释

当代分析哲学用更精确的逻辑工具处理这些问题。阿尔文·普兰丁格运用可能世界语义学论证,全知全能可以与自由意志相容。他提出,神知晓所有可能世界中的真理,包括在某个世界中某人会自由选择什么。

存在主义哲学家则转向了完全不同的方向。克尔凯郭尔认为,对神的理解不能通过理性论证获得,而需要“信心的跳跃”。全知全能不是需要证明的命题,而是需要以激情拥抱的悖论。这种立场将讨论从认识论转向了生存论。

过程哲学怀特海的影响持续扩大。他认为传统全知概念基于静态的实体形而上学,而现实本质上是流动、关系的。在这种框架下,全知被重新定义为“对一切现实和潜在关系的完全理解”,而非对固定事实的知晓。

女性主义神学带来了批判性视角。她们指出传统全知全能概念往往与父权制的权力观相连——控制、主宰、不受影响。或许可以想象一种不同的全知,基于关怀、共情和互动。这种全知不是冷眼旁观,而是感同身受。

认知科学的最新发展提供了有趣参照。分布式认知理论表明,知识可能不是集中在某个个体中,而是分布在系统网络中。这让人联想到佛教的因陀罗网隐喻——每个节点都映现整体。全知或许不是单一意识的特权,而是整个系统的属性。

后现代思想则彻底解构了全知概念。利奥塔宣称“向整体性开战”,认为任何声称全知的宏大叙事都压制了差异和多元。在这种视野下,追求全知可能本身就是权力意志的表现,而非真理的探索。

哲学对全知全能的挑战并未摧毁这个概念,而是使其更加丰富复杂。每个时代的质疑都像打磨钻石的刻面,让这个古老观念在新的光线下闪耀不同色彩。也许全知全能的真正价值不在于提供确定答案,而在于激发永不停止的追问。

全知全能这个古老概念并没有随着神话时代的远去而消逝,反而在当代文化中找到了新的栖息地。它从神坛走下,悄悄潜入我们的文学想象、科技愿景和日常思考中。这个概念像一面多棱镜,在不同的时代光线下折射出截然不同的色彩。

5.1 全知全能在现代文学艺术中的表现

当代创作者对全知全能的处理远比古人复杂。他们不再简单描绘无所不能的神祇,而是探索这种能力带来的困境和悖论。博尔赫斯在《沙之书》中描绘了一本无限的书——拥有全部知识反而成为无法承受的负担。这种反转很能说明现代人的心态变化。

超级英雄漫画提供了直观的全知全能隐喻。超人几乎无所不能,但他的故事核心往往是自我限制的伦理。我记得和侄子讨论为什么超人不直接解决所有问题,孩子天真的回答很有意思:“那样故事就不好玩了。”或许这正是现代全知观的缩影——能力需要配得上相应的智慧。

科幻作品更直接地质疑全知全能的诱惑。《银河系漫游指南》中的超级电脑“深思”计算出生命意义的答案是“42”,这个著名桥段讽刺了我们对终极答案的执着追求。全知带来的不是满足,而是更深的虚无。

在视觉艺术领域,全知常被表现为监视或数据控制。乔治·奥威尔的《1984》中“老大哥在看着你”已经成为文化符号。如今这个意象获得了新生命——我们确实被无数“眼睛”注视着,只是它们来自算法和摄像头。

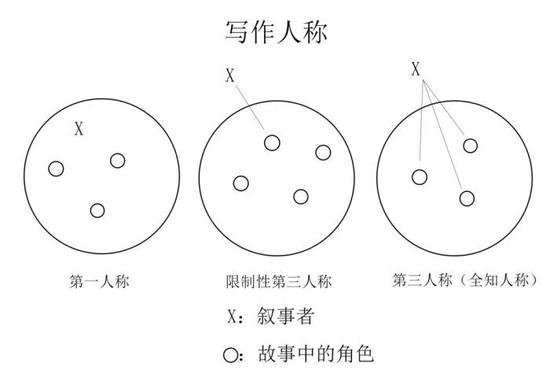

当代文学对全知视角的处理格外微妙。有些作家故意采用受限的叙述视角,以此质疑全知叙事的可能性。这种自觉的局限反而让故事更真实。全知不再是被追求的理想,而是需要警惕的诱惑。

5.2 人工智能时代对全知全能的重新思考

人工智能的崛起让全知全能概念获得了全新的现实维度。当科技公司宣称要“组织全世界的信息”时,这听起来像数字时代的神圣宣言。但现实中的AI远非全知,它们更像知识渊博却缺乏理解的“白痴学者”。

大数据承诺的“全知”引发了我的思考。去年参与一个数据分析项目时,我们确实能从海量信息中发现模式,但每个答案都带来更多问题。全知在技术层面可能是个幻觉——知道得越多,越意识到未知的广阔。

算法推荐引擎试图实现某种“全知”个性化。它们声称“比你更了解你自己”,但这种了解是片面的。就像我朋友抱怨的,音乐推荐总给他相似曲目,完全错过了他偶尔想探索新风格的需求。这种全知缺乏人性的矛盾与复杂。

奇点理论预测的超级智能接近传统全知概念。但即使技术可行,伦理问题依然棘手。应该让一个系统知道一切吗?知识本身可能具有破坏性。有些真相就像潘多拉魔盒,一旦打开就无法收回。

区块链技术的“不可篡改”特性提供了另一种全知想象——所有交易被永久记录,如同宇宙的永恒记忆。但这种全知带来的是透明度的悖论:我们既渴望他人透明,又希望保留自己的隐私。

人机协作可能指向更健康的全知观。不是某个实体知道一切,而是系统通过合作接近更完整的理解。这让我想起古老的智慧:瞎子摸象,每个部分真实但都不完整。真正的全知可能需要多元视角的汇聚。

5.3 全知全能概念对人类认知的启示

全知全能概念最大的价值可能不在于描述神性,而在于映照人类认知的边界与渴望。它像思维的地平线——永远在远方,却指引着探索的方向。我们对全知的想象暴露了自身认知的局限与可能。

认知心理学发现,人类天生倾向于高估自己的知识。这种“知识错觉”在互联网时代更加明显——我们感觉所有答案触手可及,却很少深入理解。真正的全知需要意识到无知的广度。

教育领域的变革反映了对全知观的重新理解。过去教育强调知识积累,现在更重视批判性思维和元认知——知道自己如何知道。这种转变很深刻:与其追求知道一切,不如培养探索未知的能力。

跨学科研究暗示了新的知识图景。单一学科无法提供完整答案,但不同视角的对话可能接近更全面的理解。这就像拼图游戏,每块碎片本身不完整,组合起来却能呈现更丰富的画面。

个人成长中也存在全知的隐喻。年轻时我们渴望确定答案,年长后更接受生活的模糊性。这种转变不是放弃追求知识,而是理解全知可能是过程而非终点。智慧在于知道何时需要答案,何时需要问题。

生态思维提供了最有希望的全知模型。在生态系统中,没有哪个部分知道整体,但系统通过关系网络实现协调运作。这种分布式“智慧”或许比集中式“全知”更适合复杂世界。它不需要某个中心知道一切,而是每个节点贡献独特视角。

全知全能概念经历了从神性属性到人性镜子的转变。它不再主要描述神,而是帮助我们理解自己的认知局限和潜能。在这个意义上,追求全知可能误入歧途,但保持对更完整理解的渴望,始终是人类最珍贵的特质之一。