全知全能是什么能力?探索无限知识与行动力的终极奥秘

想象一下,如果存在一种能力,能够知晓宇宙间所有问题的答案,同时又能实现任何想要达成的目标。这种看似只存在于神话传说中的特质,恰恰构成了“全知全能”这一概念的核心内涵。

全知全能的定义与基本特征

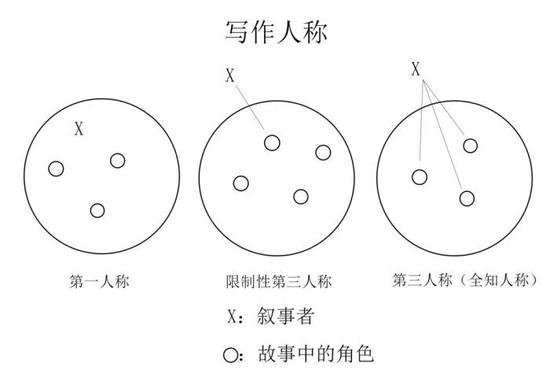

全知全能由两个相互关联的部分组成。“全知”意味着无限的知识——不仅包括过去和现在的所有信息,还涵盖未来的所有可能性。就像一部永远在更新的百科全书,记录着从微观粒子到宏观宇宙的一切细节。

“全能”则代表着无限的行动能力。拥有这种能力的存在可以不受任何物理规律或逻辑规则的限制,能够随心所欲地改变现实。记得小时候看神话故事,那些能够呼风唤雨的神明形象,某种程度上就体现了人类对全能能力的向往。

这种能力的特征表现在三个方面:完整性——没有任何知识或能力的空白;即时性——不需要任何学习或准备过程;绝对性——不受任何外部条件的制约。

全知与全能的关系辨析

有趣的是,全知与全能之间存在着微妙的相互依存关系。全知为全能提供了行动的依据——只有知道所有可能性,才能做出最完美的选择。反过来,全能又确保了全知的有效性——能够突破任何获取知识的障碍。

但这两者之间也可能产生张力。比如,如果某个存在是全知的,它预知了自己未来将要做出的所有行动,这是否会限制其全能性?这种内在的张力让全知全能概念显得更加复杂而迷人。

我认识一位哲学系的学生,她曾经在论文中提出一个有趣的观点:真正的全能应该包括限制自己能力的能力。这个想法确实让人深思。

全知全能在哲学与神学中的定位

在西方神学传统中,全知全能通常被视为上帝的核心属性。奥古斯丁、阿奎那等神学家都曾详细论述过这一概念,试图在理性与信仰之间找到平衡点。

哲学领域对全知全能的讨论则更加多元。从柏拉图的理型论到莱布尼兹的可能世界理论,哲学家们通过各种思想实验来探索这一概念的边界。这些讨论不仅具有理论价值,也帮助我们更好地理解人类认知的局限性。

在东方思想体系中,类似的概念往往以不同的形式出现。比如佛教中的“般若”智慧,就包含着对终极真理的完整认知,虽然其表达方式与西方的全知全能概念有所差异。

这种跨越文化的精神追求,反映了人类对超越自身局限的永恒渴望。我们似乎天生就向往着某种比自身更宏大、更完整的存在状态。

当我们在日常生活中谈论“全知全能”时,这个概念似乎距离现实世界非常遥远。但有趣的是,这种看似纯粹理论性的概念,其实在我们的思维方式和现实决策中扮演着重要角色。

全知全能能力的理论价值

全知全能概念最大的理论价值在于它提供了一个完美的参照系。就像物理学家研究理想状态下的运动规律一样,哲学家通过探讨全知全能来理解人类认知和能力的边界。

这种探讨帮助我们认识到,人类的认知本质上就是有限的。我们永远只能掌握部分信息,做出基于概率的决策。这种认识反而解放了我们——既然完美决策不可能,那么追求“足够好”的决策就成为了更务实的选择。

我记得在一次产品设计讨论中,团队陷入了无休止的数据收集和分析。后来有人提出:“我们不可能像上帝一样掌握所有信息才做决定。”这句话点醒了大家,让我们意识到在有限信息下做出及时判断的重要性。

全知全能概念的现实应用场景

虽然真正的全知全能在现实中不存在,但这个概念的理念却在多个领域影响着我们的实践。

在人工智能领域,研究者们追求的是在特定范围内的“准全知全能”。比如AlphaGo在围棋领域几乎达到了全知状态——它能够计算所有可能的棋步。但这种能力严格限定在围棋规则之内,离开这个特定领域就失效了。

商业决策中也隐含着对全知全能的追求。企业通过大数据分析试图尽可能全面地了解市场,通过资源整合试图获得更强的执行能力。不过聪明的管理者都明白,他们永远在信息不完备的情况下做决策。

医疗诊断过程更是体现了这种追求与现实的张力。医生希望了解病人的全部病史、所有症状,然后给出完美治疗方案。但现实中,他们总是在时间压力和有限信息下工作。

全知全能能力的逻辑悖论与限制

全知全能概念最迷人的地方,恰恰在于它内在的逻辑困境。“石头悖论”就是个经典例子:全能者能否创造一块自己举不起来的石头?无论答案是什么,似乎都会否定全能性。

这类悖论揭示了全知全能概念在逻辑上的根本限制。它可能本质上就是一个自相矛盾的概念,就像“圆的方”一样在逻辑上无法成立。

另一个常被忽略的限制是“无聊悖论”。如果某个存在真的全知全能,它就已经知道所有体验、能实现所有目标。那么它的存在还有什么意义?这种终极状态反而可能变成一种诅咒。

我偶尔会想,或许正是因为我们不完美,生活才充满惊喜和意义。那些未知的领域、未达成的目标,实际上给了我们前进的动力。完美的知识、无限的能力,反而可能让存在变得索然无味。

这些逻辑困境并非要否定对知识的追求,而是提醒我们:人类的魅力恰恰在于在有限中创造无限,在不完美中追求完美。这种动态的、永远在路上的状态,可能比静态的完美更加珍贵。