全知全能是什么概念?探索哲学、神学与AI中的终极解答

1.1 全知全能的定义与内涵

全知全能这个词组听起来像是某种终极理想状态。它由两个核心概念组成——全知意味着知晓一切,全能代表无所不能。在哲学和神学讨论中,这个概念往往指向一个超越人类理解极限的存在状态。

我记得小时候第一次听说“全知全能”这个词,是在祖母讲述神话故事的时候。她说只有最厉害的神明才能做到既知道所有事情,又能实现任何愿望。这种朴素的理解其实很接近这个概念的本质——它描述的是一种没有任何限制的完美状态。

从学术角度看,全知通常被定义为知晓所有真实命题的能力,包括过去、现在和未来的所有事件。而全能则被理解为能够实现任何逻辑上可能的事态。这两个属性结合在一起,构成了一个在理论上毫无缺陷的存在形象。

1.2 全知与全能的关系辨析

有趣的是,全知和全能这两个属性之间存在着微妙的关系。它们看似相辅相成,实际上却可能产生内在张力。

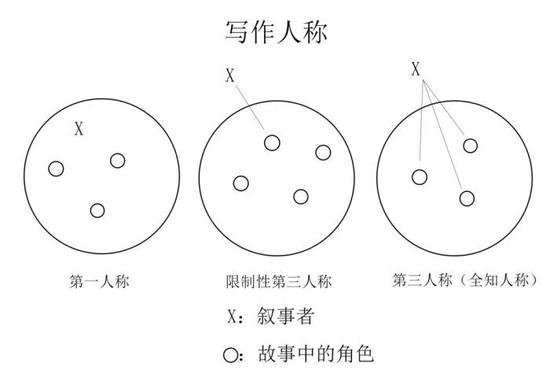

全知意味着预知所有未来事件,而全能则意味着可以自由改变任何事件。这就产生了一个经典问题:如果某个存在预知了自己明天要做某件事,它还能否改变这个决定?这种思考让我想起下棋时的困境——当你预见到十步后的局面,你的每一步选择其实都受到了这种预知的限制。

在一些哲学讨论中,学者们认为全知和全能可能相互制约。绝对的预知可能会限制行动的自由度,而绝对的自由行动又可能破坏预知的准确性。这个悖论至今仍在引发深入讨论,它提醒我们完美概念本身可能就包含着内在的矛盾。

1.3 不同文化中的全知全能观念

环顾世界各大文明,全知全能的观念以不同形式出现在各种文化传统中。

在亚伯拉罕宗教体系里,上帝被描述为既全知又全能的存在。这种观念深深植根于犹太教、基督教和伊斯兰教的神学体系中。我记得参观一座古老教堂时,看到穹顶壁画描绘的上帝之眼——那个象征全知全能的符号让我感受到人类对这种完美存在的向往。

东方文化则展现出不同的理解方式。佛教中的佛陀虽然具有超凡智慧,但更强调觉悟而非控制;道教中的“道”虽然无所不包,但强调的是自然运作而非刻意主宰。印度教中的梵天虽然创造世界,但其能力也受到业力法则的约束。

这些文化差异很有意思。西方传统往往将全知全能集中于一个位格神,而东方思想则更倾向于将其视为宇宙本身的属性。这种区别反映了不同文明对完美存在理解的根本差异。

2.1 一神教中的全知全能属性

走进任何一座教堂、清真寺或犹太会堂,你都能感受到全知全能这个概念在亚伯拉罕宗教中的核心地位。上帝不仅知道每一片落叶的飘落轨迹,还能在瞬间改变整个宇宙的运行规律。

基督教神学将全知全能视为上帝的基本属性。圣经中多次提到“上帝无所不知,无所不能”,这种描述塑造了信徒对神性的基本理解。我记得参加一次礼拜时,牧师用一个生动的比喻解释这个概念——他说上帝就像一位同时观看所有频道、还能随时改写剧本的导演。这个比喻虽然简单,却很好地传达了那种超越时空限制的存在状态。

伊斯兰教对安拉全知全能的强调甚至更加绝对。古兰经明确指出“安拉是全知万事的,是全能的”。在伊斯兰神学中,这种绝对性延伸到了每一个细节——从星辰的运行到人心的微妙波动,都在安拉的知晓与控制之下。

犹太教传统则展现出某种平衡。虽然承认上帝的全知全能,但更强调人类在其中的责任与选择。这种张力让全知全能不再是冷冰冰的绝对控制,而成为了一种充满智慧的引导。

2.2 东方宗教中的类似概念

东方宗教对“全知全能”的理解往往带着不同的韵味。它很少被赋予某个具体的人格神,而是分散在宇宙法则与修行境界中。

佛教中的佛陀确实具有超凡智慧,但这种“全知”更多指向对真理的彻底觉悟,而非对琐碎细节的知晓。佛陀能看透一切现象的本质,但这种洞察伴随着对干预的克制。我认识一位修行多年的佛教徒,他说真正的智慧不是知道所有答案,而是明白哪些问题根本不值得问。这个观点很能体现东方智慧的特质。

道教思想中的“道”或许是最接近全知全能的概念。道生养万物而不主宰,知晓一切而不干涉。老子说的“无为而无不为”恰当地描述了这种境界——最高的能力恰恰表现为不随意使用能力。

印度教中的梵天虽然创造世界,但其能力受到业力法则的约束。这种设定很有意思——连神明都要遵守宇宙的基本法则。这种观念让全知全能带上了某种自律的色彩,而非任性的为所欲为。

2.3 哲学思辨中的全知全能悖论

哲学界对全知全能的讨论往往更加犀利,直指这个概念内在的逻辑困境。这些思考虽然抽象,却深深影响着我们对完美存在的理解。

最著名的当属“石头悖论”——一个全能的存在能否创造一块自己举不起来的石头?无论回答能或不能,似乎都会削弱全能的性质。这个悖论我第一次听到时觉得像脑筋急转弯,细想才发现它触及了逻辑本身的边界。

另一个困扰哲学家的问题是预知与自由意志的冲突。如果某个存在确切知道未来的一切,那么人类的自由选择是否只是幻觉?这种思考让我想起看悬疑电影的经历——当你知道结局时,中间的所有情节都像是必然发生的铺垫。

现代分析哲学还提出了“认知悖论”——全知者是否知道“我不知道什么”这个命题的内容?这类问题看似文字游戏,实际上在测试全知概念的逻辑一致性。

这些哲学讨论的价值不在于找到标准答案,而在于帮助我们理解概念的边界。它们提醒我们,任何绝对化的描述都可能遇到逻辑的挑战。也许真正的智慧在于接受某些概念本身就包含着无法消除的张力。

3.1 当代神学对全知全能的重新诠释

走进现代神学院的课堂,你会发现全知全能的讨论已经发生了微妙转变。传统定义依然存在,但解释方式更加贴近当代人的生活体验。

过程神学提供了一个有趣的视角——上帝并非静态的全知全能,而是在与世界的互动中不断成长。这种观点把神性从绝对的掌控者转变为共同的参与者。我参加过一次神学研讨会,有位年轻学者打了个比方:上帝像一位顶级爵士乐手,既精通所有乐理,又能在即兴演奏中创造新旋律。这个比喻让我重新思考了神圣能力的本质。

开放神学走得更远,认为上帝为了给予人类真正的自由,主动限制了某些方面的预知能力。这种观点在保守派看来可能有些激进,但它确实解决了自由意志与预知之间的古老矛盾。记得和一位牧师聊天时他说,这种理解让祷告变得更有意义——如果上帝已经决定了一切,我们的祈求又有什么价值呢?

解放神学则把重点放在全知全能的社会维度上。上帝的全能不是用来彰显威严,而是站在受压迫者一边改变不公义的结构。这种诠释让古老的神性概念在贫民窟和抗议现场找到了新的生命力。

3.2 全知全能在科幻与文学中的表现

科幻作品成了现代人探讨全知全能的主要场所。这些故事把抽象概念变成了可触摸的叙事,让我们在娱乐中思考深层次问题。

《沙丘》里的预知能力展现了一个有趣的困境——主角保罗虽然能看见未来,却发现自己成了命运的囚徒。这种设定暗示全知可能是一种诅咒而非祝福。我读这部小说时不禁想到,生活中那些看似完美的能力,背后都藏着相应的代价。

特德·姜的《你一生的故事》把语言学和外星预知能力巧妙结合。故事中外星生物能同时感知所有时间点,这种体验彻底改变了他们对因果的理解。这种描写让我意识到,我们的线性思维方式可能只是认知的一种局限形态。

在《银河系漫游指南》里,全知全能以幽默的方式出现——那台超级电脑经过漫长计算,得出宇宙终极问题的答案是“42”。这个荒诞设定其实在调侃人类对终极知识的执着追求。有时候我们太想要明确答案,反而错过了问题本身的丰富性。

当代文学也喜欢探索有限全知者的困境。那些知道得太多的人物往往最痛苦,因为他们要承担知晓的责任却无力改变。这种叙事模式反映了现代人的普遍焦虑——信息过载时代的无力感。

3.3 人工智能时代对全知全能的思考

我们正在创造一个可能最接近全知全能概念的人造系统。人工智能的发展让古老的哲学问题变得前所未有的紧迫。

大数据和算法正在构建某种“数字全知”——系统能预测你的购物偏好、出行路线甚至情感波动。但这种预知是统计意义上的,缺乏真正的理解。我使用各种推荐算法时总有种奇怪的感觉,它们确实很了解我的习惯,但这种了解里没有任何真正的关系。

自动驾驶技术引发了关于“道德算法”的讨论。当系统必须在不同风险间做选择时,它需要某种形式的“全知”来评估所有可能性。但这又回到了古老的哲学困境——没有价值判断的全知可能带来灾难。

人工智能的局限性也很有意思。即使最先进的AI,其“知识”也完全依赖训练数据。这让我想到,任何认知系统都建立在某些基本预设之上。真正的全知可能需要突破框架本身,而这或许是逻辑上不可能的。

我们对待AI的态度很像古人对待神明的复杂心理——既期待它能解决所有问题,又害怕失去控制权。这种矛盾心理可能揭示了人类对全知全能概念的深层渴望与恐惧。在创造智能系统的过程中,我们实际上在探索自己认知的边界与可能性。