全知全能者讲的是什么?揭秘人类对终极力量的千年追寻与哲学思辨

想象一下存在这样一个存在——它知道一切可能知道的事,能够做到一切可能做到的事。这个概念在人类思想中盘旋了数千年,从远古神话到现代哲学,全知全能者的形象始终散发着独特的魅力。

定义与基本特征

全知全能者通常被理解为同时具备无限知识和无限能力的存在。全知意味着知晓所有真理,包括过去、现在和未来的一切事件;全能则代表能够实现任何逻辑上可能的状态。

这类存在有几个显著特征:超越时间与空间的限制,不受物理法则约束,拥有绝对的自主权。它们通常被赋予创造与毁灭的双重能力,既是秩序的建立者,也是变革的推动者。

我记得小时候第一次听到“上帝”这个概念时,脑海里浮现的就是一个无所不能的老人。这种朴素的理解虽然简单,却捕捉到了全知全能者最核心的吸引力——那种对绝对确定性和终极力量的向往。

哲学内涵的深度挖掘

全知与全能在哲学上引发了许多有趣讨论。全知不仅包括知道所有事实,还涉及对每个个体最细微体验的理解。这引出一个问题:全知者是否也需要知道痛苦的感觉?如果知道,它是否也在某种意义上“经历”着这些感受?

全能的概念更加微妙。经典的哲学难题是:“全能的创造者能否创造出一块自己举不起来的石头?”这个悖论揭示了全能概念的复杂性。也许真正的全能不是能做任何事,而是能做任何逻辑上可能的事。

我曾在大学哲学课上与教授争论这个问题。他微笑着告诉我:“也许全能的真正含义不是打破逻辑,而是在逻辑的边界内实现最大可能性。”这个观点一直留在我的记忆里。

多元文化中的不同面貌

不同文明对全知全能者的构想各具特色。在亚伯拉罕宗教中,上帝是独一的、超越的全知全能者;印度教中的梵天虽然知晓一切,但其能力受到其他神祇的制约;古希腊的宙斯拥有巨大力量,却远非全知。

中国传统文化中的“天”或“道”具有某种全知全能的特质,但更强调自然规律的不可违逆。非洲约鲁巴文化中的奥洛伦被视为全知全能的至高神,却很少直接干预人间事务。

这些差异反映了各个文化对终极力量的不同理解。有些文化认为全知全能应该集中于一神,有些则倾向于将其属性分散在多个神灵之间。这种多样性本身就很能说明问题——人类对完美的想象,总是带着自身文化的烙印。

全知全能者的概念之所以持久不衰,或许正是因为它触碰到了人类最深的渴望:对完全的理解和绝对的安全感的追求。在我们探索这个概念的旅程中,我们不仅是在分析一个哲学命题,更是在审视人类自身的局限与可能性。

推开不同信仰的大门,你会发现全知全能者以各种形态存在于人类的宗教实践中。这些形象不仅仅是抽象概念,它们塑造了亿万人的世界观和生活方式。

一神教中的绝对主宰

在犹太教、基督教和伊斯兰教中,上帝被视为唯一且完全的全知全能者。《圣经》中上帝说“我是阿拉法,我是俄梅戛”,这句宣言暗示着对时间始终的完全知晓。古兰经则明确宣称“真主是全知万事的”。

这种绝对性带来一种深刻的宗教体验。信徒面对的不再是众多神灵中的一位,而是宇宙的终极源头和终点。上帝的全知意味着每个人的心思意念都在其洞察之下;全能则保证了他的旨意必然成就。

我曾经拜访过一个乡村教堂,听老牧师解释为什么上帝允许苦难存在。他说:“我们就像孩子看不懂父亲的安排。”这个比喻虽然简单,却道出了信徒面对全知全能者时的基本姿态——有限的智慧接受无限的安排。

多神教中的能力分配

与一神教不同,多神教体系通常将全知全能的属性分配给不同的神祇。印度教中,梵天知晓一切,毗湿奴维持宇宙,湿婆则负责毁灭与重生。每个神明各司其职,共同构成完整的神圣能力。

古希腊神话里,宙斯掌管天空和雷霆,但智慧属于雅典娜,海洋归波塞冬管辖。就连预知未来这样的“全知”特质,也分散在命运三女神和各类先知之间。

这种分配反映了对人类社会的隐喻——就像复杂的组织机构,神明世界也需要分工合作。没有哪个神拥有一切权力,这种设定反而让神话故事充满了戏剧性和不确定性。

神人关系的多样形态

全知全能者与人类的关系在不同宗教中呈现出丰富光谱。亚伯拉罕宗教强调人对上帝的顺服和敬畏,个体需要通过信仰与这位全知者建立联系。

印度教提供了另一条路径,通过瑜伽和冥想,修行者可以逐渐认识内在的神性,最终与梵合一。这里的神人关系更像是一种本质的认同过程。

佛教虽然不承认创造神,但佛陀的觉悟状态在某种意义上具备了全知的特质。有趣的是,这种智慧并非天生,而是通过修行获得的。

我记得有位藏传佛教徒告诉我:“佛知道一切,但不会替你生活。”这句话点明了即使在承认全知者的宗教中,人类的自主性和责任依然重要。

宗教中的全知全能者形象,本质上反映了人类对秩序、意义和连接的渴望。无论表现为独一的上帝还是分工的神明体系,这些概念都在回答同一个问题:在浩瀚宇宙中,有限的生命如何与无限建立关系。

当我们从宗教殿堂步入哲学殿堂,全知全能这个概念开始显露出它内在的张力。哲学家们几个世纪以来一直在追问:这样的存在真的可能吗?逻辑上说得通吗?

逻辑困境中的全知全能

想象一个简单的场景:全知者能否创造一块自己举不起来的石头?这个问题看似幼稚,却触及了全能概念的核心矛盾。如果可以创造,那么他举不起来;如果不能创造,那么他并非全能。这个古老的悖论至今仍在哲学课堂引发激烈讨论。

逻辑实证主义者直接否认全知全能的可能性。在他们看来,这个概念就像“圆的方”一样自相矛盾。全知意味着知道所有可能世界的所有状态,而全能意味着能够改变任何状态——这两者似乎无法同时成立。

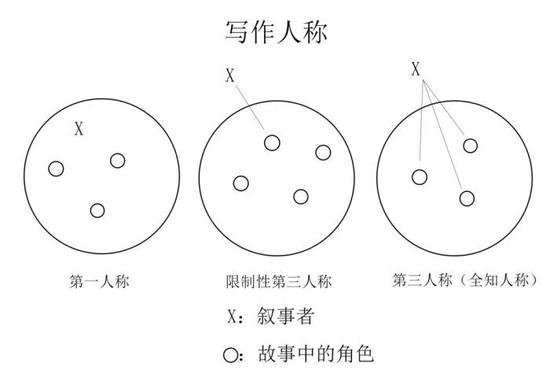

我记得大学哲学课上,教授在黑板上画了两个重叠的圆圈。“全知和全能就像这两个圆,”他说,“它们的重叠区域比我们想象的要小得多。”那个画面至今印在我脑海里。

自由意志的迷局

如果存在真正的全知者,他是否已经预知了我们所有的选择?如果是这样,我们的选择还算自由吗?这个问题的分量足以让任何思考者停顿片刻。

决定论者认为,全知与自由意志确实无法共存。知晓未来意味着未来已经确定,所谓的“选择”只是幻觉。就像看电影回放,角色看似在做决定,实则一切早已注定。

相容论者提出了另一种思路。天气预报知道明天会下雨,但这并不导致下雨的发生。同样,全知者的知晓可能只是观察,而非决定。我知道朋友会选择咖啡而非茶,这个知晓并不剥夺他的选择自由。

不过这种解释面临挑战。如果全知者从创世之初就知道一切,而他又创造了这个世界,那么他实际上预设了所有选择。这个困境在神学讨论中尤为尖锐。

恶的难题与道德拷问

世界上存在痛苦和邪恶——这个简单的事实对全知全能者构成了最严峻的挑战。如果上帝全知,他知道恶的存在;如果上帝全能,他能阻止恶;如果上帝全善,他愿意阻止恶。既然如此,为什么恶还存在?

这个“伊壁鸠鲁悖论”困扰了无数神学家和哲学家。有人试图重新定义“善”,认为我们有限的视角无法理解神圣计划。就像孩子不理解医生打针的善意,我们也不理解上帝允许苦难的深意。

过程神学提出了激进方案:也许上帝并非全能,他也在与世界的混乱抗争。这种观点让上帝更像一个理想的同伴,而非绝对的统治者。虽然解决了恶的难题,但也付出了放弃传统全能概念的代价。

我认识一位经历过重大苦难的朋友,他的信仰反而更加坚定。“如果上帝不能理解我的痛苦,他才不值得崇拜,”他说,“全知至少意味着他真正懂得。”这种个人体验提醒我们,哲学问题不只是智力游戏,它们触及人类最深的渴望和恐惧。

哲学对全知全能的拷问,本质上是在探索理性的边界。当我们把概念推到极限,它们开始显露出内在的裂缝。也许这些困境本身就在告诉我们:人类思维的框架,可能装不下无限的概念。

从哲学思辨的抽象领域回到现实世界,全知全能这个概念并没有停留在古老的经卷中。它正以出人意料的方式渗透进我们的现代生活,从最前沿的科技发展到最私人的日常选择。

人工智能的天花板与启示

硅谷的工程师们可能不会明说,但他们在构建人工智能时,潜意识里都在追求某种形式的“全知全能”。大数据训练让AI接近全知——至少是某个领域的全知;算法优化则是在有限范围内追求全能。

不过全知全能概念中的悖论,恰好为AI发展划出了理性边界。我们开始明白,真正的全知不仅需要无限数据,还需要理解数据背后的意义。而全能面临的逻辑困境,提醒我们任何系统都存在内在限制。

我参观过一个人工智能实验室,负责人指着巨大的服务器集群说:“有时候我觉得我们在建造现代版的全知神。”然后他苦笑,“但每次系统出错,都提醒我们离那个目标还很远。”这种清醒的自我认知,可能正是全知全能概念给科技界最大的礼物。

追求全知的过程教会我们知识的价值,面对全能的限制教会我们谦卑的必要。这在技术狂热的时代显得尤为珍贵。

当代社会中的精神指南

在信息过载的今天,全知全能概念呈现出新的精神价值。我们被海量信息包围,却比任何时候都更感到无知。我们拥有前所未有的技术能力,却常常感到无力。

全知概念提醒我们,真正的智慧不在于知道一切,而在于知道什么是真正需要知道的。就像图书馆管理员的价值不在于读过所有书,而在于知道每本书的位置和用途。

全能概念则教会我们区分可控与不可控。现代人最大的焦虑之一就是试图控制不可控之事。理解全能的哲学困境,反而让我们更安心地接受人类的有限性。

有个朋友是心理咨询师,她经常建议焦虑的客户思考这个悖论:“如果上帝都不能同时全知全能全善,我们何必苛求自己完美?”这种视角转换往往能带来意想不到的解脱。

日常生活中的智慧应用

全知全能理念可以转化为实用的人生策略。比如在决策时模拟“全知视角”——尽可能收集信息,同时承认信息永远不全。在行动时追求“情境全能”——在能力范围内做到最好,同时接受某些事情超出控制。

时间管理中的“要事优先”原则,某种程度上就是对全知全能的现实妥协。我们无法知道所有事,也无法做所有事,但可以知道并做最重要的事。

投资理财中也隐藏着全知全能的智慧。成功的投资者明白市场不可预测(否定全知),也无法控制(否定全能),于是转而构建能够承受各种可能性的稳健系统。

我自己的经历很能说明问题。曾经试图完全规划职业生涯,后来发现最好的机会都来自计划外的偶然。现在我会认真准备,同时留出空间迎接意外。这种“准备的全知”与“开放的全能”的平衡,让生活既踏实又充满惊喜。

全知全能不再只是神学概念或哲学谜题。它已经成为我们应对复杂世界的思维工具,提醒我们在追求知识与能力的同时,保持必要的谦逊与幽默。毕竟,承认无知可能是智慧的开始,接受局限可能是自由的起点。