全知全能者百度百科:轻松理解无所不知与无所不能的终极存在

1.1 全知全能者的定义与内涵

全知全能者这个概念听起来很宏大。它通常指向一个知晓一切、能力无限的存在。在人类思想中,这种存在往往被赋予超越凡俗的特质——既知道过去未来的所有细节,又能做到任何逻辑上可能的事情。

记得小时候读神话故事,总会被那些能预知命运、挥手间创造世界的神明吸引。这种对全知全能的想象,其实反映了人类对完美认知和绝对力量的向往。从字面理解,“全知”意味着无所不知,“全能”代表无所不能。两者结合,构成了一个在知识和能力上都达到极致的存在。

不同文化对这个概念的理解存在微妙差异。有些传统强调全知全能者的仁慈属性,认为其能力总是用于善的目的;另一些则更关注其超越性,认为人类的道德标准无法约束这样的存在。

1.2 全知全能者的主要特征

全知全能者通常具备几个核心特征。无限的知识储备是最基本的——不仅知道已经发生的一切,还知晓所有可能性和未来走向。这种知识不是通过学习获得的,而是与生俱来的、永恒不变的。

能力上的无限制是另一个关键特征。无论是创造、毁灭、改变自然规律,还是同时处理无限复杂的事务,都在其能力范围内。这种能力不受时间、空间或任何外在条件的约束。

我遇到过一些讨论,人们常常困惑于全知全能者是否能够创造自己举不动的石头。这个经典悖论实际上触及了全能概念的边界问题。真正的全知全能者可能需要超越逻辑矛盾,或者我们的逻辑本身就不适用于这样的存在。

永恒性也是重要特征之一。全知全能者通常被理解为超越时间的存在,没有开始也没有结束。这种永恒不是简单的时间延长,而是完全不同于人类体验的时间维度。

1.3 全知全能者的历史演变

全知全能者的概念并非一成不变。在早期人类社会中,神灵往往具有领域限制——雷神管雷电,海神管海洋。随着文明发展,这些分散的神性逐渐汇聚,形成了更具包容性的全能形象。

古希腊哲学对全知全能观念的发展影响深远。柏拉图的“至善”理念和亚里士多德的“不动的动者”都为后来的全能者概念提供了哲学基础。这些思想家开始思考一个超越具体神祇的、更为抽象的全能存在。

中世纪时期,亚伯拉罕系宗教将全知全能者的人格化推向高峰。上帝的形象融合了绝对权力、无限知识和完美道德。这个时期的学者们花费大量精力论证全知全能与人类自由意志的兼容性问题。

近现代以来,全知全能者的概念面临着科学理性和哲学质疑的双重挑战。但有趣的是,它并没有消失,而是以新的形式继续存在于人类文化中。或许我们永远需要某种超越性的参照点,来理解自身在宇宙中的位置。

2.1 基督教中的全知全能上帝

翻开圣经,上帝的形象几乎在每个篇章中闪耀着全知全能的光辉。创世记开篇就用“要有光”展示了创造性的全能,而诗篇139篇则细腻描绘了上帝的全知——“我坐下,我起来,你都晓得,你从远处知道我的意念”。

基督教神学将上帝的全知全能发展成系统化的教义。托马斯·阿奎那的论述特别值得玩味,他认为上帝的全知不仅包含过去现在未来的一切事实,还涵盖所有可能世界中的无限可能性。这种认知的广度确实令人惊叹。

我认识一位牧师曾经用很生动的比喻解释这个概念:上帝如同站在时间之外的观察者,能看到整条时间长河的全部流向,而人类只是河中的一片落叶。这个比喻虽然简单,却帮助很多人理解了全知视角的超越性。

在基督教实践中,信徒通过祷告与这位全知全能者建立关系。有趣的是,尽管相信上帝知晓一切,信徒仍然会详细诉说自己的需要。这或许反映了全知全能观念中的人性面向——知道与被知道本身就能带来慰藉。

2.2 伊斯兰教中的安拉属性

古兰经用99个尊名来描述安拉的属性,其中“全知者”和“全能者”占据核心位置。第2章第255节的“库尔西经文”特别震撼:“他的知觉,包罗天地。天地的维持,不能使他疲倦。他确是至尊的,确是至大的。”

伊斯兰神学对安拉全知全能的阐释独具特色。强调“陶希德”——独一性原则,意味着安拉的全知全能是绝对且不可分割的。没有伙伴,没有对手,这种绝对性塑造了穆斯林对宇宙秩序的理解。

安拉的全知在伊斯兰教法中体现得尤为精妙。我记得和一位伊斯兰学者交流时,他提到每个细微的举动,每个闪过的念头,都在安拉的知晓范围内。这种认知带来了独特的道德意识——即使在无人目睹时,行为也具有神圣意义。

苏菲派诗歌中经常用恋人比喻来描述这种全知关系:被爱者知晓爱人内心的每个颤动。这种诗意表达让抽象的神性属性变得可感可触。

2.3 其他宗教中的全知全能观念

印度教中的梵天概念提供了另一种全知全能的理解维度。作为宇宙终极实在,梵天既超越又内在,其全知不是外在的观察,而是通过万物本质的自我认知来实现的。

佛教的佛陀虽然不被称为造物主,但证悟者确实获得了某种意义上的全知。佛经记载佛陀能知晓一切众生的心念和因果,这种“一切智智”不同于亚伯拉罕宗教的全知,更像是通过修行达到的觉悟境界。

耆那教的全知观念很有意思。他们认为通过严格的苦修和道德净化,灵魂能够摆脱业力束缚,最终获得无限知识。这种全知是每个灵魂潜在的觉醒状态,而非某个至高存在的专属特权。

中国传统宗教中的“天”概念也蕴含全知元素。甲骨文记载商王凡事都要占卜请示天意,因为天知晓人事吉凶。这种观念发展到宋明理学,“天理”成为既知晓一切又规范万物的道德性存在。

2.4 宗教经典中的相关描述

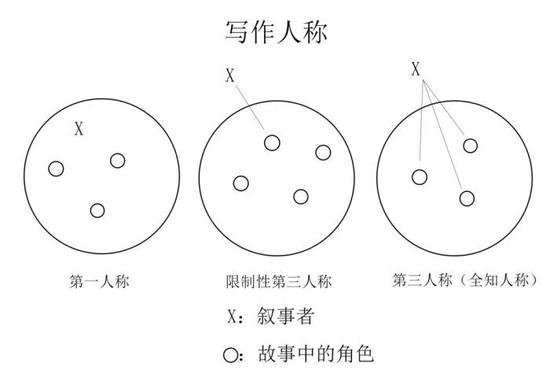

宗教经典对全知全能者的描绘往往采用两种路径:直接宣告和叙事展示。圣经中上帝直接宣称“我是阿拉法,我是俄梅戛”;古兰经中安拉说“我确是全知万物”。这种第一人称的宣告具有强烈的权威感。

通过故事展现全知全能是另一种常见手法。旧约中上帝预知约瑟的命运,佛经中佛陀预见弟子的修行果位,这些叙事让抽象属性变得具体可感。经典作者似乎明白,故事比教条更能深入人心。

宗教经典还经常使用否定法来描述全知全能者。印度教的“非此非彼”,佛教的“不可说不可说”,伊斯兰教的“不像任何物”。这些否定表述试图避免将超越性存在局限在人类语言的框架内。

跨文本阅读这些经典描述时,我注意到一个有趣现象:越是古老的经典,对全知全能的描述越具象化;越是后期的注释,越倾向于哲学化抽象化。这或许反映了人类思维从具象到抽象的发展轨迹。

3.1 全知全能概念的哲学争议

哲学史上对全知全能的质疑几乎与这个概念本身一样古老。古希腊哲学家伊壁鸠鲁就提出过一个尖锐的问题:如果神愿意但不能阻止恶,说明他并非全能;如果他能但不愿意,说明他并非全善。这个悖论至今仍在哲学课堂被热烈讨论。

中世纪经院哲学家们在这个问题上花费了大量笔墨。安瑟伦试图用“完美存在”的论证来化解矛盾——全知全能本身就是完美的属性,必然包含在最高存在者之中。但这种论证方式在现代哲学看来可能过于依赖先验设定。

分析哲学兴起后,对这个概念的剖析变得更加精细。我大学时修过一门宗教哲学课程,教授用整整三节课讨论“全知是否包含对自由意志的预知”。课堂上的争论激烈到差点耽误下课时间。这种哲学辨析虽然抽象,却直接关系到我们如何理解选择与命运。

当代哲学家普兰丁格提出“可能世界”理论来调和全知与自由意志的矛盾。他认为上帝的全知意味着知晓所有可能世界中会发生什么,但人类在每个可能世界中仍然拥有自由选择权。这种解释在哲学圈引起不小反响,也招致不少批评。

3.2 逻辑悖论与哲学难题

“全能者能否创造一块自己举不起来的石头”——这个经典悖论像哲学领域的幽灵,困扰了无数思想家。表面看是个逻辑游戏,深层却触及了全能概念的边界问题。如果回答能,意味着存在做不到的事;如果回答不能,同样意味着能力有限。

时间与全知的关系构成另一个难题。如果上帝知晓所有未来事件,这是否意味着未来已经确定?我在咖啡馆曾听两位神学生争论这个问题,一位坚持预知不等于预定,另一位则认为知晓必然事件本身就取消了其他可能性。他们的咖啡凉了都没顾上喝。

道德困境也缠绕着全知全能观念。如果上帝全知全能且全善,世界上为什么存在无意义的痛苦?莱布尼兹用“所有可能世界中最好的世界”来回应,但伏尔泰在《老实人》中对此的讽刺更深入人心。这个问题的重量,每个思考者都能感受到。

语言本身的限制给讨论带来额外困难。我们用的“知”和“能”都是人类经验中的概念,投射到超越性存在上是否合适?维特根斯坦会说“对于不可言说者,必须保持沉默”,但人类就是忍不住要言说那不可言说之物。

3.3 不同哲学流派的理解差异

存在主义对全知全能基本持否定态度。萨特认为如果存在全知全能者,人类自由就成为幻觉。“人被判定为自由”的著名论断,本身就建立在没有更高意志干预的前提下。这种立场的激进程度,第一次接触时确实让人震撼。

过程哲学提供了另一种有趣视角。怀特海认为上帝不是静止的全知全能者,而是与世界共同进化的存在。上帝的全知在于知晓所有可能性,全能在于通过说服而非强制来引导世界。这种动态理解让传统难题有了新的解决思路。

实用主义的态度更为直接。威廉·詹姆斯认为,与其纠结于全知全能的逻辑一致性,不如关注这个概念对生活产生的实际影响。如果信仰能给人力量和慰藉,哲学上的细微矛盾或许可以暂时搁置。这种务实态度在普通信众中其实相当普遍。

东方哲学传统对这个问题有独特贡献。道家“无为而无不为”的思想,某种程度重新定义了“全能”——不是主动干预万物,而是顺应道的作用自然达成一切。这种理解消解了西方哲学中常见的主动/被动二元对立。

后现代解构主义则质疑全知全能话语背后的权力结构。福柯的知识考古学启示我们:全知全能概念的流行,可能与特定历史时期的知识型构有关。当我们谈论全知时,也许更应该反思是谁在定义“知”的标准与范围。

4.1 在现代社会中的文化影响

全知全能的意象早已渗透进流行文化的毛细血管。超级英雄电影里那些近乎无敌的角色,本质上都是全知全能原型的变体。漫威的奇异博士能预知未来可能,DC的超人拥有近乎全能的力量——这些现代神话满足了我们对超越性存在的想象需求。

我注意到一个有趣现象:科技巨头的CEO们常常被媒体塑造成“全知”形象。马斯克预测未来趋势,扎克伯格掌控海量数据,这种叙事隐约呼应着传统全知者的角色。这种文化投射反映了我们潜意识里对确定性和掌控感的渴望。

文学创作也在这个主题上不断推陈出新。特德·姜的科幻小说《你一生的故事》探讨了预知未来与自由意志的关系,这个古老哲学问题穿上了科幻外衣重新登场。读者在享受故事的同时,不自觉地进行着关于命运与选择的思考。

当代艺术对全知全能的解构更加大胆。一些装置艺术作品用算法生成无限变化的图像,暗示所谓“全知”可能只是复杂系统的涌现现象。这种表达方式既保留了概念的庄严感,又注入了现代性的怀疑精神。

4.2 科学与全知全能观念的关系

量子力学给传统全知观念带来了深刻挑战。海森堡的不确定性原理表明,某些物理量本质上无法同时精确测定——这直接冲击了“全知”的可能性。科学界为此争论不休,我在一次物理学术会议上听到两位诺贝尔奖得主就这个问题激烈交锋。

人工智能的发展正在重新定义“全能”的边界。AlphaGo在围棋领域的超越人类表现,某种程度上实现了特定领域的“全知”——它能计算所有可能的棋局变化。但这种专门化的智能,与传统的全能概念依然存在本质区别。

大数据时代催生了新的全知想象。谷歌、亚马逊这些科技公司收集的海量数据,让预测个体行为变得越来越精确。这种技术性的“预知”能力,既带来便利也引发隐私担忧。我们正在见证一种新型的、由算法驱动的“全知”诞生。

宇宙学的最新发现也在重塑我们的认知。暗物质、暗能量的存在提示我们,宇宙中大部分内容是未知的。这种认知反而让传统全知观念显得更加珍贵——在浩瀚的未知面前,保留对完全认知的向往或许是人类的本能。

4.3 当代信仰中的理解与诠释

现代信徒对全知全能的理解明显更加个人化。我认识的一位牧师在讲道时说:“上帝的全知不是监控摄像头式的知晓,而是父亲对孩子的理解。”这种温情脉脉的诠释,反映了当代宗教情感向关系性、体验性的转变。

新兴灵性运动对全知全能的解读更加多元。有些人将这个概念与宇宙意识、集体无意识等心理学概念结合,创造出混合式的理解。这种跨界诠释虽然不够严谨,却满足了现代人对灵性体验的个性化需求。

宗教对话促进了概念的相互丰富。佛教的“正遍知”与基督教的全知观念在学术交流中相互启发。这种跨宗教的理解,让古老概念获得了新的生命力。记得参加一次跨信仰研讨会,不同宗教背景的学者发现彼此对“全知”的理解竟有如此多共鸣。

世俗化进程改变了概念的运用场域。全知全能的语言更多出现在心理咨询、领导力培训等世俗语境中。这种“概念移民”现象,显示出古老观念在现代社会中的顽强生命力。

4.4 全知全能概念的发展趋势

概念的解构与重构正在同步进行。后现代思潮质疑全知全能话语的权力色彩,而新兴技术又在创造新形式的“全知”体验。这种张力可能正是概念演进的内在动力。

个性化理解成为明显趋势。越来越多人拒绝接受标准化的全知全能定义,转而构建属于自己的理解。这种“自助餐式”的灵性选择,既反映了时代的个人主义特征,也体现了概念本身的弹性。

与科技的融合值得关注。虚拟现实技术可能很快就能创造出身临其境的“全知”体验——用户可以瞬间获取任何知识,操纵虚拟世界的一切。这种技术模拟会不会改变我们对真实全知的理解?这是个开放的问题。

生态维度的加入带来新视角。深层生态学提出,真正的“全能”应该理解为生态系统自我调节的智慧,而非个体性的控制能力。这种理解将概念从个体神性转向系统智慧,可能代表着未来的发展方向。

概念的平民化进程持续加速。全知全能不再专属于神学讨论,而是成为普通人思考完美认知、终极关怀时的参考框架。这种去神秘化过程,或许正是概念获得持久生命力的关键。