《百科全书》的作者狄德罗:揭秘启蒙思想家的传奇人生与知识革命

早年岁月与知识启蒙

1713年,狄德罗诞生于法国朗格勒一个刀具匠家庭。这个出身或许预示着他后来将成为思想界的"利器锻造者"。父亲原本期望他继承神职,年轻的狄德罗确实在巴黎大学攻读神学。命运的转折往往在不经意间发生——我记得参观巴黎先贤祠时,看到狄德罗的墓室就在伏尔泰旁边,这两位思想巨匠年轻时都曾与家庭期望背道而驰。

巴黎的求学岁月彻底改变了狄德罗的人生轨迹。他放弃了神学,转而沉浸于数学、语言学和哲学的世界。这种知识结构的转变,为他日后主编《百科全书》奠定了重要基础。没有系统性的跨学科训练,很难想象一个人能够统领如此庞大的知识工程。

哲学思想:理性之光与自由之翼

狄德罗的哲学核心可以概括为:相信理性的力量,追求思想的自由。他坚持唯物主义立场,认为宇宙万物都由物质构成。这种观点在当时宗教势力强大的法国,无疑需要极大的勇气。

他的认识论特别值得玩味——强调感觉经验的重要性,同时重视理性思考。这种平衡的态度,在《百科全书》的编撰中体现得淋漓尽致。既尊重具体事实,又追求系统性的知识整合。

狄德罗对宗教的批判态度常常被误解为彻底的反宗教。实际上,他反对的是教会的专制和迷信,而非信仰本身。这种立场的微妙差别,让他的思想既具有革命性,又不失建设性。

《百科全书》的灵魂工程师

1747年,狄德罗接掌《百科全书》主编一职,这个决定改变了欧洲思想史的进程。他不仅是组织者,更是灵魂人物。最初的翻译项目在他手中蜕变为前所未有的知识革命。

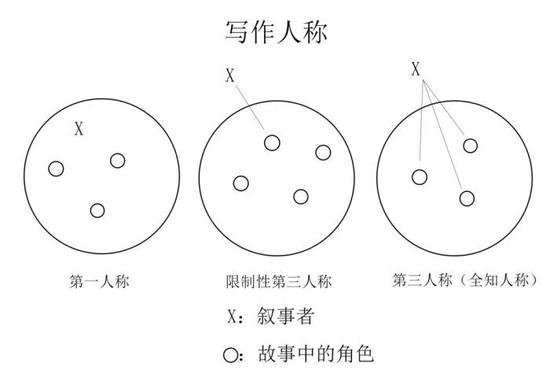

狄德罗为《百科全书》撰写了近千个词条,涵盖哲学、政治、艺术等多个领域。他的笔触既严谨又生动,让深奥的知识变得亲切可感。特别值得一提的是他关于"技艺"词条的写作——亲自走访工匠作坊,记录下具体的手工艺技术。这种对实践知识的尊重,在当时的知识界相当超前。

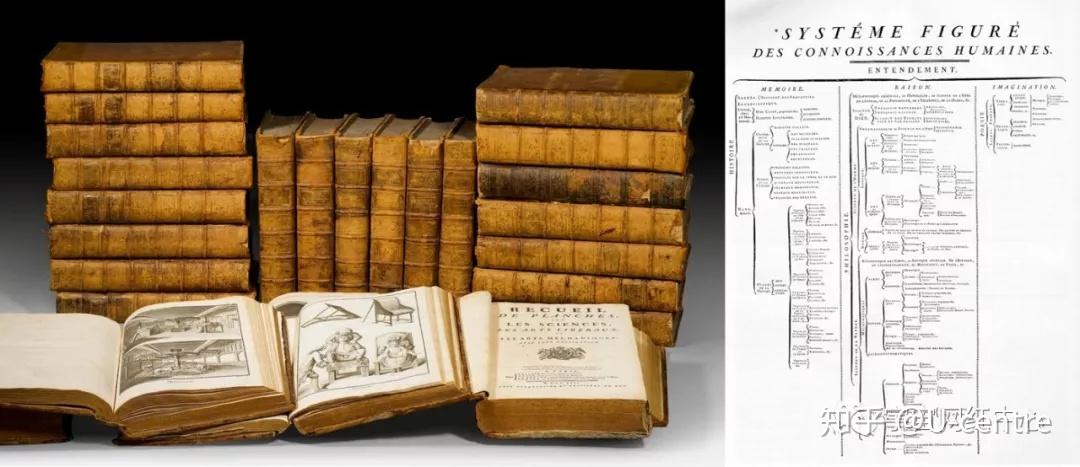

《百科全书》的编撰理念也体现着狄德罗的独特思考:知识应该相互联系,形成一个有机整体。他设计的"知识树"体系,将人类知识系统化地呈现,这种创新至今仍令人赞叹。

超越《百科全书》的思想遗产

除了这部不朽的巨著,狄德罗的其他作品同样闪耀着思想的光芒。《拉摩的侄儿》采用对话体探讨道德与天才的悖论,黑格尔称赞这部作品体现了"分裂的意识"。《达朗贝尔的梦》则以大胆的想象探讨生命起源,展现出惊人的前瞻性。

狄德罗的艺术批评也颇具开创性。他为巴黎沙龙展撰写的评论,被认为是现代艺术批评的雏形。他总是能够敏锐地捕捉艺术作品中的时代精神,这种洞察力源于他对人类文明的深刻理解。

晚年时期,狄德罗应叶卡捷琳娜二世之邀访问俄国。这段经历让他得以将自己的启蒙思想传播到更广阔的地域。虽然身体状况每况愈下,他的思想活力却从未减退,直到生命的最后一刻仍在写作。

站在今天的角度回望,狄德罗留给我们的不仅是具体的著作,更重要的是一种对待知识的态度:开放、包容、系统而又不失批判精神。在信息爆炸的当代,这种态度显得尤为珍贵。

启蒙时代的产物

18世纪的法国,思想界暗流涌动。咖啡馆里的激烈辩论,沙龙中的窃窃私语,都在呼唤着一场知识革命。《百科全书》的诞生恰逢其时——它不只是书籍,更像是一面映照启蒙运动的镜子。

当时的法国,知识被少数特权阶层垄断。普通民众难以接触到系统的科学文化知识。我记得在卢浮宫看到过一幅描绘18世纪巴黎市井的油画,画面中识字的人正在给围观的工匠们朗读什么。那个场景突然让我理解,《百科全书》要做的正是打破这种知识壁垒。

最初的构想其实相当朴素——只是打算翻译英国钱伯斯的《百科全书》。但当这个项目交到狄德罗手中时,一切都改变了。他看到了一个更宏大的可能:不是简单翻译,而是创造一部真正属于法国的、体现启蒙精神的知识总汇。

群星闪耀的作者团队

达朗贝尔作为联合主编,为《百科全书》注入了科学的严谨。这位杰出的数学家负责撰写大部分科学条目,他的序言至今仍被视为启蒙运动的宣言性文本。有趣的是,达朗贝尔后来因压力退出编撰,但他在早期奠定的科学基础始终是全书的重要支柱。

伏尔泰的参与让《百科全书》增添了文学的光彩。他撰写的"理性"、"宽容"等条目,字里行间都闪耀着智慧的火花。伏尔泰的写作风格——犀利而不失优雅,为这部巨著增添了独特的魅力。

卢梭贡献了音乐相关的条目,这与他后来的思想转向形成有趣对照。孟德斯鸠关于政治制度的见解,霍尔巴赫的唯物主义观点,这些不同声音在《百科全书》中奇妙地共存。正是这种多样性,让这部著作成为启蒙思想的真正缩影。

作者团队中还有一群常被忽视的重要人物——各行各业的工匠。狄德罗坚持要记录下实际的生产技艺,这在当时的知识界堪称革命。制刀匠、钟表师、纺织工,他们的经验知识第一次被郑重地写入典籍。

风雨兼程的编撰之路

审查制度的阴影始终笼罩着整个编撰过程。1759年,王室正式查禁《百科全书》,这几乎给项目带来灭顶之灾。编者们不得不在表面上妥协,暗地里却继续着这项伟大的工程。

经济压力同样令人窒息。庞大的编撰团队需要资金维持,订阅者的款项常常不能按时到位。出版商的破产更让情况雪上加霜。狄德罗不得不自掏腰包维持运作,这种坚持在今天看来依然令人动容。

内部的思想分歧也在考验着这个团队。当卢梭与启蒙同仁决裂时,当达朗贝尔因压力退出时,狄德罗必须独自扛起领导重任。他就像一位经验丰富的船长,在思想的惊涛骇浪中稳稳掌舵。

从手稿到传世经典

1751年,第一卷《百科全书》终于面世。这本厚重的对开本立即在知识界引起轰动。订阅人数从最初的1000人增加到最后的4000余人,这个数字在当时的出版界堪称奇迹。

随着卷册的陆续出版,内容也在不断进化。后期的卷册中,启蒙思想的表现更为大胆。编者们似乎在与审查官玩着猫鼠游戏,用越来越巧妙的方式传达着进步理念。

28卷文字,11卷图版,总共17年的出版历程——这些数字背后是无数个不眠之夜。当最后一卷在1772年完成时,欧洲的知识版图已经彻底改变。

不同版本的《百科全书》讲述着不同的故事。日内瓦的秘密版本,意大利的盗印本,这些流传各地的版本证明了一个事实:思想的火焰一旦点燃,就再难被扑灭。

站在书店里翻阅现代重印的《百科全书》,依然能感受到那份跨越时空的思想力量。那些发黄的纸页,不仅记录着18世纪的知识,更承载着人类对理性与自由的不懈追求。

知识民主化的先声

翻开今天的维基百科页面,很难不想到两个多世纪前那部厚重的《百科全书》。狄德罗和他的团队或许想象不到互联网,但他们确实预见了知识共享的未来图景。

《百科全书》最持久的遗产,是它确立了知识应该被广泛获取的理念。在那个只有精英才能接触典籍的时代,他们坚持用通俗法语写作,收录工匠的技艺,讨论日常生活中的科学。这种将知识"降维"的勇气,直接启发了后来的大众教育运动。

我记得在大学图书馆第一次接触《百科全书》影印本时的震撼。那些关于玻璃制作、纺织技术的详细图解,让我突然明白:真正的知识革命不在于创造新概念,而在于让现有知识流动起来。今天的开源运动、知识共享协议,本质上都在延续这个传统。

活在当下的狄德罗思想

狄德罗的跨学科思维在当代显得尤为珍贵。他坚持将哲学、艺术、技术放在同等地位,这种整体性认知方式正是当今复杂世界最需要的。面对气候变化、人工智能等综合议题,碎片化的专业知识越来越力不从心。

他关于"怀疑是求知的开始"的论述,在信息爆炸的时代更具启示意义。当我们被算法推送的内容包围时,主动怀疑、自主求证的能力变得前所未有的重要。狄德罗若活在今天,可能会是第一个提醒我们警惕信息茧房的人。

《百科全书》对实用知识的推崇也值得现代人深思。在重理论轻实践依然存在的教育体系中,狄德罗对工匠智慧的尊重显得格外超前。我认识一位工程师,他办公室就放着《百科全书》的复刻版,他说每次翻阅都能提醒自己:真正的创新往往来自理论与实践的结合。

知识整合的艺术

《百科全书》最了不起的成就,是它证明了分散的知识通过整合会产生新的价值。就像把零散的音符谱成交响乐,那些原本孤立的学科在书中开始了对话。

这种整合思维直接影响了后来的百科全书编纂,也间接催生了现代大学的通识教育理念。当我们在讨论STEM教育是否需要加入人文艺术时,其实是在延续《百科全书》开启的对话。

知识整合在数字时代呈现出新的形态。超链接、跨媒体、交互式内容——这些现代知识产品的基本要素,都能在《百科全书》的编辑理念中找到雏形。它教会我们的不是记住什么,而是如何建立知识之间的联系。

给现代读者的智慧启示

阅读《百科全书》在今天更像一种思维训练。不必逐页通读,而是随机翻开任一条目,体会那种将复杂事物清晰解说的能力。这种能力在充斥着专业术语的当代写作中越来越稀缺。

它提醒我们保持知识的好奇心。在专业越分越细的今天,很容易陷入自己领域的深井。《百科全书》式的广博视野,能帮助我们看见不同领域间的奇妙联系。

最重要的是,它展示了知识应有的温度。那些带着编者个人见解的条目,那些为普通读者着想的解释,都在告诉我们:知识传播不仅是信息的传递,更是人与人之间的理解与共鸣。

深夜在台灯下翻阅《百科全书》的电子版,依然能感受到编者们炽热的心跳。他们相信知识可以改变世界——这个信念,在今天依然值得我们坚守。