百科全书由谁撰写?揭秘知识建筑师的身份与协作模式

1.1 百科全书作者的基本特征

百科全书作者往往是一群特殊的知识传播者。他们需要具备广博的知识储备,同时又要保持严谨的学术态度。我认识一位参与过现代百科全书编纂的学者,他形容这份工作就像"知识的建筑师"——既要搭建宏大的知识框架,又要确保每个细节都经得起推敲。

这些作者通常拥有深厚的专业背景,却要能用通俗易懂的语言表达复杂概念。他们必须保持中立客观,避免个人偏见影响内容准确性。有趣的是,优秀的百科全书作者往往都有强烈的好奇心和终身学习的习惯,这种特质让他们能够持续更新知识储备。

1.2 不同历史时期作者构成变化

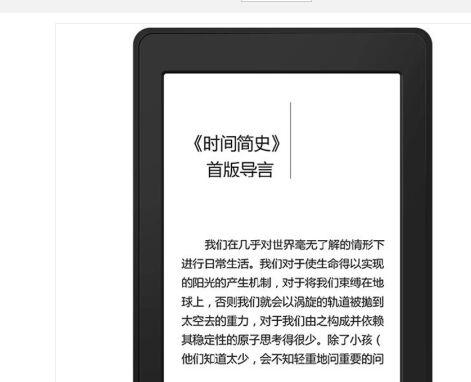

回顾历史,百科全书作者的构成经历了显著演变。在古代,编纂者多为博学多才的个人学者,比如普林尼独自完成《自然史》。中世纪时期,修道院里的僧侣成为主要编纂力量,他们通过手抄方式保存和传播知识。

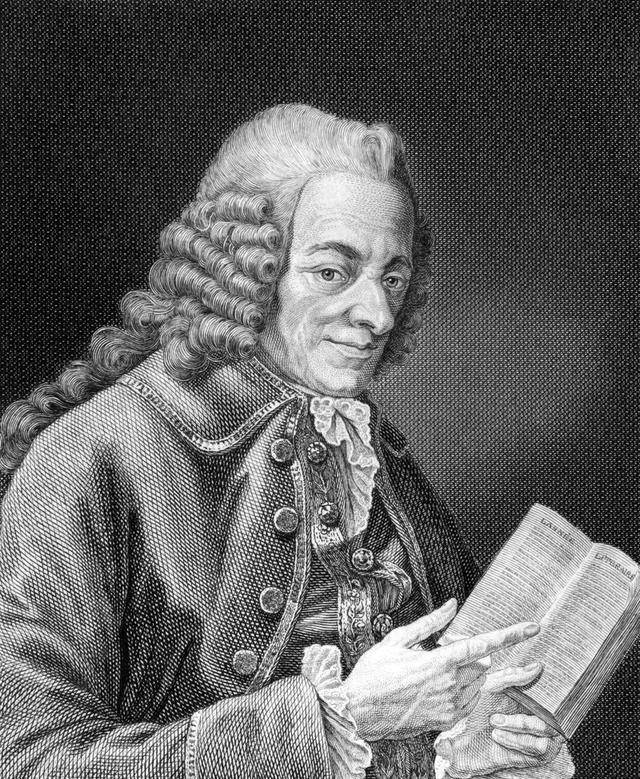

18世纪启蒙运动带来了重大转变。《百科全书》由狄德罗、达朗贝尔牵头,汇集了卢梭、伏尔泰等160多位学者共同完成。这种集体创作模式开创了先河。到了现代,专业学术机构的参与度越来越高,作者队伍更加多元化和专业化。

1.3 作者团队的组织与管理模式

现代百科全书的编纂就像运作一个精密的知识工厂。以《不列颠百科全书》为例,其编辑团队包括学科编辑、特约撰稿人、审稿专家等多个角色。他们采用严格的质量控制流程,每篇文章都要经过多轮审核。

维基百科则展示了另一种模式——去中心化的协作网络。全球志愿者通过讨论页协商内容,资深编辑负责维护质量标准。这种模式虽然开放,但建立了完善的争议解决机制。两种模式各有优势,传统模式保证了专业性,开放模式则实现了知识的快速更新。

2.1 不同国家百科全书作者特点

翻开各国的百科全书,你能感受到鲜明的文化印记。英国的《不列颠百科全书》作者群保持着浓厚的学院派传统,牛津、剑桥的教授们占据重要位置。他们写作时那种克制而优雅的文风,就像下午茶时进行的学术讨论,严谨中带着几分从容。

德国的《布罗克豪斯百科全书》又是另一番景象。德国作者对系统性和精确性的追求近乎执着,每个概念都要追溯到源头。我曾查阅过德文版哲学条目,那种层层递进的逻辑分析,确实体现了日耳曼民族特有的思维特质。

相比之下,法国的百科全书作者更注重思想性和批判精神。这或许继承了启蒙运动的传统,他们在陈述事实时总不忘加入思辨的维度。中国《中国大百科全书》的作者则体现出集体协作的特点,各学科领域的权威学者共同确保内容的全面性。

日本的百科全书作者很擅长将复杂知识转化为通俗易懂的图示和表格。他们似乎特别懂得如何让专业知识变得亲切,这种能力让他们的作品在普通读者中特别受欢迎。

2.2 专业背景与学术资历要求

专业资历这道门槛,在不同文化背景下呈现出有趣差异。在英语世界,拥有博士学位几乎是成为权威百科全书作者的标配。但资历之外,写作能力同样重要——能把专业术语转化为大众能理解的语言,这种能力不是每个教授都具备。

欧洲大陆的传统百科全书更看重作者的学术地位。德国一些专业百科全书的作者,往往是在该领域耕耘数十年的资深学者。他们的文章带着时间的沉淀感,每个结论都经过反复推敲。

维基百科打破了这些传统规则。在这里,一个没有高级学位的爱好者,只要对该领域有深入研究,同样可以贡献优质内容。这种开放态度确实让更多声音得以呈现,虽然有时会引发质量争议。

我记得有位植物学教授说过:“在百科全书写作中,真正的专家不是那些只会堆砌术语的人,而是能把复杂概念讲得连中学生都能明白的人。”这句话点破了优秀百科全书作者的核心能力。

2.3 作者群体构成与协作方式

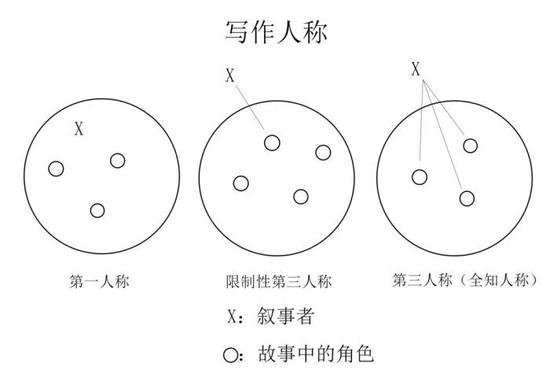

观察不同百科全书的作者群体,就像在看各种知识生产的社会实验。传统百科全书像精心编排的交响乐团,每个声部都有固定乐手,指挥严格把控整体效果。《不列颠百科全书》的编纂过程中,学科主编、特约撰稿人、审稿专家各司其职,形成明确的责任链条。

维基百科则更像热闹的市集,任何人都可以摆摊设点,但会有经验丰富的“老摊主”维护秩序。这种模式的优势在于反应迅速,新知识能快速被收录。不过有时也会出现“编辑战”,不同观点的支持者为某个条目的表述争论不休。

专业学术百科往往采取折中路线。比如斯坦福哲学百科,作者都是该领域的知名学者,但编辑团队会协助统一文风,确保不同作者的文章保持一致的阅读体验。这种模式既保留了专业性,又兼顾了可读性。

最让我印象深刻的是某些专题百科的协作方式。比如数学百科,全球的数学家通过版本控制系统协同工作,就像开发软件一样编写知识条目。这种高度技术化的协作模式,或许代表了未来知识生产的新方向。