全知全能是最高设定吗?揭秘创作无敌角色的困境与突破

第一次接触"全知全能"概念的震撼

那年我十六岁,在图书馆角落翻到一本泛黄的科幻小说。主角是个能知晓过去未来的存在,举手投足间改写现实。那种无所不能的设定像闪电击中我——原来角色可以强大到这种程度。合上书页时手指都在微微发抖,仿佛窥见了某个不该知道的秘密。

创作者似乎总会被"最强"这个概念吸引。全知全能就像写作世界的珠穆朗玛峰,明知难以驾驭却忍不住想要攀登。记得当时在笔记本上胡乱涂鸦,试图设计自己的全知角色,结果写出来的更像是个会预言的天气预报员。从凡人视角理解神级设定,就像用蚂蚁的认知去揣摩人类的思考方式。

从凡人视角理解神级设定的困惑

最让我困扰的是动机问题。如果角色真的全知全能,他们为什么还要行动?就像知道谜底的侦探为何还要破案。我试着给角色设计弱点,结果总显得刻意。要么是"周一到周五全知,周末休息",要么是"全知但会头疼",读起来像在给超人准备氪石大礼包。

有段时间我沉迷于研究各种神话体系。希腊众神会嫉妒,北欧诸神会死亡,中国神仙要渡劫——原来古人早就明白,完全的无懈可击反而会扼杀故事的呼吸感。这个发现让我松了口气,原来困惑我的问题,千百年前的讲故事者同样在思考。

那些让我着迷的全知全能角色

《沙丘》里的厄崔迪家族拥有预知能力,却依然要面对命运的陷阱。这个设定很妙——知道未来不等于能改变未来。还有《守望者》中的曼哈顿博士,他几乎无所不能,却在人性与神性间挣扎。这些角色教会我,真正的张力不在于能力的大小,而在于内心的矛盾。

最近重读那些童年让我惊叹的全知角色,发现他们大多都有意无意地被限制了。有的是情感上的缺陷,有的是认知上的盲区,有的干脆自愿戴上镣铐。就像最好的魔术师会主动告诉观众"我要开始骗你们了",最高明的创作者懂得在绝对力量中埋藏相对的脆弱。

或许全知全能从来不是终点,而是起点。从这个极致设定出发,我们反而更能看清讲好一个故事需要什么。不是最强大的角色,而是最能打动人的角色。

与"全能但不全知"设定的对比思考

曾经设计过一个能改写物理法则的角色,却让他对人心一无所知。这种设定意外地充满戏剧性——他能让河水倒流,却猜不透爱人为什么生气。全能者面对未知时的笨拙,反而比全知全能更贴近人性。

我注意到这类角色往往更受欢迎。就像会修电脑却不会谈恋动的理工男,能力上的缺口反而成为魅力的来源。读者似乎更愿意追随一个会犯错的强者,而不是永远正确的神明。这种设定允许角色成长,而全知全能者从出场就已经抵达终点。

与"全知但不能全能"设定的创作体验

尝试过创作一个知晓万物却无法改变任何事的先知。他预见了所有悲剧,却只能眼睁睁看着它们发生。这种无力感比单纯的弱小更令人窒息。写这个角色时我常感到胸闷,仿佛自己也成了那个被知识诅咒的囚徒。

这类设定最考验作者的地方在于平衡。知道得太多容易让故事失去悬念,所以必须精心设计信息的释放节奏。有时候让角色选择性失明,有时候让真相来得太晚。这种在知道与做到之间的鸿沟,反而成为推动故事的最佳燃料。

多元宇宙设定下的局限性反思

去年构思一个跨宇宙故事时发现,全知全能在多重现实面前也会显得局促。当每个宇宙都有不同规则时,"全知"变得相对——知道A宇宙的一切,对B宇宙可能毫无意义。这就像精通一国语言的学者到了异国他乡,突然变成了文盲。

多元宇宙最有趣的地方在于,它给全知全能设下了天然的边界。某个宇宙的全知者,在另一个宇宙可能只是普通人。这种设定迫使我思考:所谓的"最高"永远是相对的。在池塘里最大的鱼,到了大海可能微不足道。这个认知让我在创作时更加放松,不再执着于寻找"最强"设定,而是寻找最适合故事的设定。

记得有位编辑说过,好的设定像合身的衣服,不是最华丽的那件,而是最舒适的那件。全知全能可能是最华丽的礼服,但很多时候,一件普通的衬衫反而更适合日常穿着。

在小说中塑造全知全能角色的困境

刚开始写全知全能角色时,我天真地以为这会很简单——毕竟他们无所不能,故事应该会自动展开。结果第一章就卡住了。当主角知道一切、能改变一切,冲突从何而来?悬念如何维持?我面对空白文档坐了整整三天,第一次意识到全知全能可能是创作中最难驾驭的设定。

最大的困境在于平衡。读者期待看到全知全能者的超凡智慧,但完全按这个逻辑写,故事会在两页内结束。就像下棋时对手每步棋你都提前知道,这盘棋还怎么下?我不得不刻意给角色设置障碍,但这些障碍又必须合理——为什么全知者会忽略某个细节?为什么全能者不直接解决问题?每个解释都像是在打补丁,补丁多了,设定的可信度就开始崩塌。

如何让无敌的角色依然引人入胜

后来我发现,问题的关键不在能力本身,而在视角的转换。全知全能者最大的戏剧冲突不是对外界的征服,而是内在的探索。他们真正要战胜的不是敌人,而是孤独、厌倦,或者对存在意义的质疑。就像我写过的一个角色,他能创造万物,却创造不出一个能真正理解他的朋友。

另一个有效方法是引入规则之外的变量。比如情感羁绊、道德约束,或者某种超越认知的未知存在。在我的一个短篇里,全知者唯一无法预测的就是自己养的那只猫——因为猫的行为本质上具有量子不确定性。这个小小的“漏洞”让整个故事活了起来。有时候,限制不是削弱,反而是强化角色魅力的关键。

我的三次失败尝试与一次成功经验

第一次尝试写了个传统意义上的上帝角色。结果读者反馈“像是在读说明书”,故事进行到第十章就难以为继。第二次改为全知全能的AI,但它在第三章就解决了所有问题,剩下的篇幅变得索然无味。第三次我让角色自我限制能力,却又被批评“设定前后矛盾”。

直到去年,我终于找到相对可行的方案。这个角色确实是全知全能的,但他的关注点极其狭窄——只对中世纪乐器制作技术感兴趣。其他领域的信息对他来说就像背景噪音,自动过滤。当他心爱的鲁特琴被偷时,他明明能瞬间找回,却选择像普通人一样去追寻,因为“过程比结果更有趣”。这个设定意外地获得了读者认可,他们说终于看到了一个“有性格”的全知者。

或许全知全能从来不是问题所在。问题是我们总想写一个标准的全知全能,却忘了即使是神明,也该有自己的偏好与盲点。创作就像雕刻,有时候去掉的部分,比留下的部分更能定义作品的形态。

当全知全能遇见自由意志的悖论

我常在想,如果真有全知全能的存在,我们这些凡人的选择还算选择吗?这个问题困扰了我很久。记得有次写一个预言家角色,他能准确预知未来每一个细节,结果故事里的其他角色都变成了提线木偶——既然命运早已注定,他们的挣扎、抉择还有什么意义?

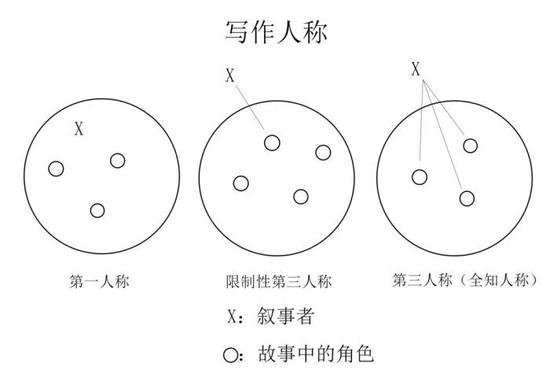

这个悖论在创作中尤为明显。全知意味着知晓所有可能性,全能意味着能实现任何结果。但这两者叠加,反而让角色的行动失去了重量。就像下棋时既知道对手的所有走法,又能随意改变棋盘规则,这样的对局还有什么意思?我逐渐明白,真正的戏剧性来自于不确定性,来自于角色在未知中做出的抉择。全知全能抽走了这种不确定性,也抽走了故事最动人的部分。

创作中的自我设限:为何最高不等于最好

写作这些年,我学会了一个道理:最强的设定不一定是最好用的设定。全知全能就像绘画时拥有所有颜色,结果画面反而可能因为太过丰富而失去焦点。有时候,限制才是创意的催化剂。

我认识的一位老编辑说得挺对:“好故事需要挣扎,而全知全能者很难真正挣扎。”他举了个例子,说这就像给登山者一架直升机,登顶变得容易了,但登山的意义也就消失了。在我的创作笔记里,这句话被重重地划了线。最高配置不一定带来最好的游戏体验,这个道理在文学创作中同样适用。

我的结论:设定服务于故事,而非相反

经过这么多尝试,我现在看待全知全能的态度实际了很多。它不再是我追求的最高目标,而是工具箱里的一个选项——在某些故事里很好用,在另一些故事里却可能成为负担。关键是要清楚:你想要讲一个什么样的故事?

最近在写的新作里,我彻底放弃了纯粹的全知全能设定。主角只是个知道得比常人多一点的普通人,他的能力有限,他的选择会带来真实的后果。意外的是,读者反馈说这是他们读过最“真实”的超能力故事。或许这就是问题的答案:比起无所不能的神,我们更愿意看一个有血有肉的人在能力范围内尽力而为。

说到底,设定应该像舞台的布景,为表演服务而不喧宾夺主。全知全能可以是很棒的布景,但戏好不好看,终究要看演员的表演和剧本的深度。写作教会我的最重要一课,就是学会在无限可能中做出有限的选择——这或许就是创作的本质。