百科知识库:构建智能知识体系,让学习与工作更高效便捷

1.1 百科知识库的定义与特征

百科知识库本质上是一个结构化的知识集合体。它把人类积累的各类知识——从历史事件到科学原理,从文化常识到技术规范——进行系统化整理和存储。不同于传统百科全书,现代百科知识库往往采用数字化形式,支持快速检索和动态更新。

这类知识库有几个明显特征。知识覆盖面广,几乎囊括所有学科领域。内容组织具有层次性,概念之间通过语义关系相互连接。更新机制灵活,能够及时反映最新知识进展。访问方式多样,既支持人工浏览也提供API接口。

我记得第一次接触在线百科知识库时,那种随时获取权威信息的感觉确实令人震撼。传统查资料需要跑图书馆的时代,在数字知识库面前显得如此遥远。

1.2 百科知识库的发展历程

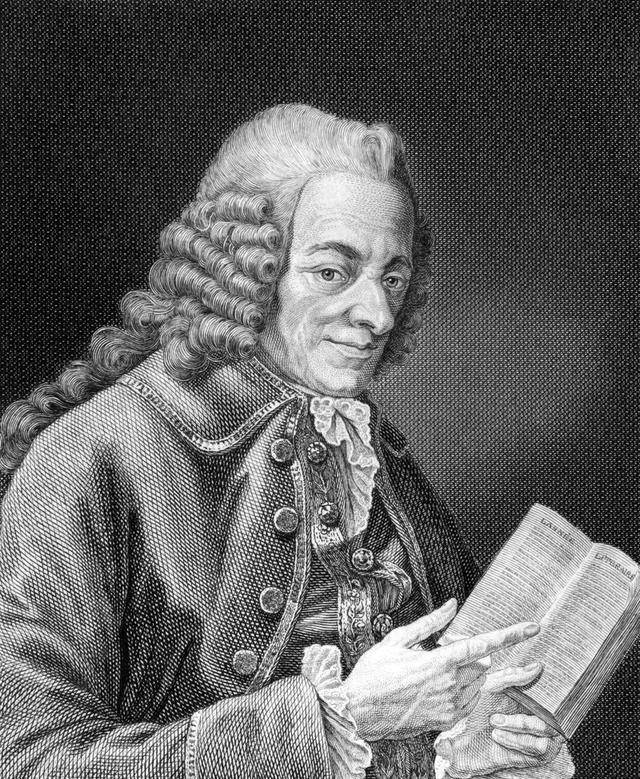

百科知识库的演进轨迹相当清晰。最早可以追溯到古代的百科全书编纂,比如《永乐大典》和狄德罗的《百科全书》。这些早期尝试奠定了知识分类和组织的基础框架。

20世纪后期,随着计算机技术发展,知识库开始数字化。最初的电子百科全书以CD-ROM形式出现,检索效率得到提升但更新仍然困难。真正的转折点出现在互联网普及后,维基百科等协作式知识平台彻底改变了知识生产模式。

进入21世纪,语义网技术和人工智能推动知识库向智能化方向发展。知识图谱技术的应用让机器能够更好地理解和推理知识。这个进化过程体现了技术如何重塑知识管理方式。

1.3 百科知识库在现代社会中的重要性

现代社会中,百科知识库扮演着不可或缺的角色。它是信息时代的基石设施,支撑着教育、科研、商业等各个领域的知识需求。

对个人而言,知识库提供了终身学习的平台。任何人,无论身处何地,都能通过互联网访问人类知识的精华。这种知识民主化极大地促进了教育公平。对企业来说,内部知识库成为核心资产,保留组织经验,避免重复犯错。

从更宏观的角度看,知识库还是文化传承的载体。它将分散的知识系统化,防止珍贵信息在时间流逝中湮灭。同时,标准化的知识表达为跨文化交流提供了共同基础。

知识库的价值不仅在于存储,更在于连接——它把孤立的知识点编织成理解世界的网络。这种连接能力,在信息过载的今天显得尤为珍贵。

2.1 知识获取与数据采集

构建知识库的第一步总是从获取原始知识开始。这个过程有点像淘金——需要在海量信息中筛选出有价值的内容。常见的数据来源包括公开的百科全书、学术论文、专业数据库和权威网站。网络爬虫技术在这里扮演重要角色,能够自动抓取和整理网络上的结构化数据。

协作贡献是另一个重要渠道。维基百科的成功证明,群体智慧能够产生惊人的知识积累。不过这种方式需要完善的质量控制机制,避免错误信息混入。有些知识库还会与专业机构合作,直接获取经过验证的行业数据。

我参与过一个企业知识库项目,最初的数据采集阶段花了整整三个月。团队需要反复核对不同来源的信息,确保基础数据的准确性。这个过程虽然繁琐,但为后续工作奠定了坚实基础。

2.2 知识表示与结构化处理

原始数据往往杂乱无章,就像一堆散落的拼图碎片。知识表示就是给这些碎片标注位置信息,让它们能够拼成完整图画。现代知识库通常采用本体论方法来定义概念之间的关系,建立清晰的分类体系。

结构化处理涉及实体识别、关系抽取和属性标注。比如处理“爱因斯坦”这个条目时,系统需要识别出他是“物理学家”,与“相对论”存在“提出”关系,生于“1879年”等。这些关系构成知识网络的基本骨架。

语义技术在这里特别有用。通过RDF(资源描述框架)和OWL(Web本体语言),知识能够以机器可理解的方式表达。这种标准化表示不仅方便存储,更支持复杂的推理和查询。

2.3 知识存储与管理技术

选择适合的存储方案对知识库性能影响巨大。传统关系数据库在处理高度关联的知识时可能力不从心,图数据库在这方面表现更出色。Neo4j这样的图数据库专门为存储实体关系设计,查询效率明显提升。

分布式存储技术让大规模知识库成为可能。当数据量达到PB级别时,单机存储根本无法胜任。云计算平台提供的弹性存储服务,可以根据知识库规模动态调整资源。

管理方面需要考虑版本控制和权限管理。知识需要持续更新,但也要保留历史版本供追溯。不同用户可能拥有不同的编辑和访问权限,这需要精细的权限设计。

2.4 质量保证与更新维护

知识库的生命力在于质量。建立多层次的质检机制至关重要,包括自动化的逻辑校验、同行评审和专家审核。有些知识库采用“信任链”机制,信息来源的可信度会影响内容的初始权重。

更新维护不是一次性任务,而是持续过程。设置专门的内容团队定期检查知识时效性,淘汰过时信息,补充最新发现。用户反馈渠道也很重要,很多错误都是通过用户报告发现的。

维护知识库就像打理花园,需要持续投入精力。放任不管的话,再好的知识库也会逐渐荒芜。定期的内容审计和系统优化应该成为标准流程。

知识库的构建从来不是一劳永逸的工程。它需要技术在不断演进,内容要持续更新,用户体验要持续优化。这种动态平衡,正是知识库建设的魅力所在。

3.1 教育学习与学术研究

教室里,学生们不再需要翻阅厚重的纸质百科全书。百科知识库让知识获取变得触手可及。教师可以快速调取相关知识点辅助教学,学生能够自主探索感兴趣的主题。这种即时访问改变了传统学习模式。

学术研究领域受益更为明显。研究人员通过知识库的关联查询,能发现不同领域间的潜在联系。我记得有位历史学教授告诉我,他在研究唐代贸易路线时,通过知识库的跨领域检索,意外发现了与当时气候变化的关联线索。

数字图书馆将知识库整合进检索系统,学者们可以在几分钟内完成过去需要数天的文献调研。知识可视化工具还能将复杂的研究数据转化为直观的图表,大大提升研究效率。

3.2 智能问答与信息检索

清晨醒来询问智能音箱今天天气如何,背后就是知识库在发挥作用。智能问答系统依赖结构化的知识来理解问题意图,提供准确答案。这种自然语言交互正在成为信息获取的主流方式。

搜索引擎的演进最能体现知识库的价值。早期的关键词匹配已经升级为语义理解。当你搜索“文艺复兴时期的杰出艺术家”,系统不仅列出相关网页,还会直接展示达芬奇、米开朗基罗等艺术家的生平、代表作及相互关系。

实际体验中,这种改变确实省时省力。上周我需要了解量子计算的基本原理,通过智能问答直接获得了清晰的概念解释和最新研究进展,省去了大量筛选信息的时间。

3.3 企业知识管理与决策支持

企业内部的知识流失是个普遍问题。老员工离职带走宝贵经验,新员工需要从头学习。企业知识库将这些隐性知识显性化,形成组织的记忆体。销售技巧、故障处理方案、客户偏好分析,这些都可以在知识库中找到。

决策支持方面,知识库能提供数据驱动的见解。市场部门要推出新产品,可以通过分析历史销售数据、竞品信息和消费者趋势,得出更科学的决策依据。这种基于知识的决策减少了盲目性。

我接触过一家制造企业,他们的知识库记录了设备维护的所有经验。当新设备出现异常时,维护人员输入症状描述,系统就能推荐最可能的故障原因和解决方案,极大缩短了停机时间。

3.4 人工智能与自然语言处理

训练AI模型需要大量结构化知识。机器翻译系统依靠双语知识库理解语言间的对应关系,语音识别利用发音知识库提高准确率。知识库为AI提供了理解世界的“常识”。

自然语言处理技术从知识库中学习语言的深层含义。当系统遇到“苹果公司发布新品”这句话,它能区分这指的是科技企业而非水果,这种消歧能力就来源于知识库中的实体关系定义。

现在的智能助手能进行多轮对话,理解上下文,这都建立在丰富的知识图谱之上。知识库让机器不仅听懂字面意思,更能理解话语背后的真实意图。这种进步让人机交互变得更加自然流畅。

知识库已经渗透到我们生活的各个角落。从早上的新闻推送,到工作中的数据分析,再到晚上的在线学习,背后都有知识库的默默支撑。它正在以我们不易察觉的方式,改变着信息获取和知识应用的每个环节。

4.1 多模态知识融合

文字描述配上动态演示,图片旁边附上语音解说。多模态知识融合正在改变我们获取信息的方式。知识不再局限于单一形式,而是通过文字、图像、音频、视频的有机结合,提供更立体的认知体验。

博物馆的数字化改造是个很好的例子。传统的文字说明牌正在被交互式屏幕取代。参观者扫描展品二维码,就能看到3D模型旋转,听到专业解说,甚至通过AR技术“触摸”文物。这种多感官的学习方式让知识更容易被理解和记忆。

我最近试用过一个医学知识库,它用动画展示心脏工作原理,配合心跳声和文字说明,比单纯的解剖图生动太多。这种融合不仅提升学习效果,还让复杂概念变得直观易懂。

知识库正在从静态的文字仓库转变为动态的体验中心。未来的知识获取可能更像是在与一个全息导师对话,而不是翻阅纸质书籍。

4.2 个性化知识服务

每个人对知识的需求都不相同。学生需要考试重点,研究者需要前沿进展,爱好者需要趣味冷知识。个性化知识服务就像一位了解你学习习惯的私人教师,能够根据你的背景和兴趣提供定制内容。

智能推荐算法在这里发挥关键作用。系统分析你的搜索历史、停留时间和互动行为,逐渐勾勒出你的知识图谱。当你查询“机器学习”时,初学者会看到基础概念介绍,而专业人士可能收到最新论文推荐。

实际使用中,这种个性化确实贴心。我的一个朋友是业余天文爱好者,他使用的知识库会根据他的观测记录和提问习惯,主动推送相关的星座知识和观测技巧。这种精准推送节省了大量寻找信息的时间。

未来的知识服务可能更加“懂你”。它会记住你上次学习到哪里,了解哪些概念让你困惑,甚至能预测你接下来需要什么知识。学习将变得更加高效和有针对性。

4.3 跨语言知识整合

语言障碍一直是知识共享的藩篱。跨语言知识整合正在拆除这堵墙。现在,用中文搜索“莎士比亚”,可以直接看到英文原文剧本、各国学者的研究成果,以及不同文化背景的解读视角。

机器翻译技术的进步让这种整合成为可能。知识库能够实时翻译和匹配多语言内容,保持语义的准确性。研究者可以轻松获取其他国家的最新发现,学生能够接触不同语言的学习资源。

记得有次需要查阅德文的工程规范,通过跨语言知识库,我不仅获得了准确翻译,还看到了相关的中文应用案例和专家解读。这种无缝的知识流动打破了地域限制。

全球知识正在连成一体。未来的学者可能不再需要精通多国语言,因为知识库会帮他们跨越语言障碍,直接获取人类文明的共同智慧。

4.4 知识图谱与语义技术

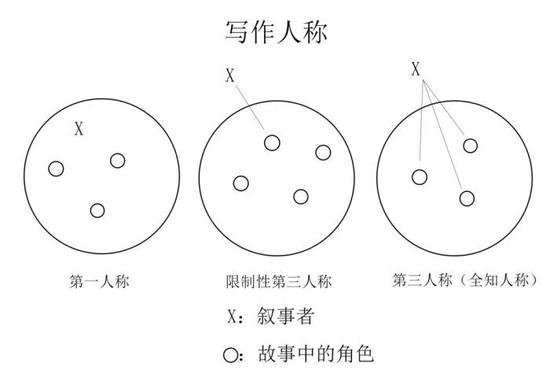

知识不再是孤立的点,而是相互连接的网。知识图谱用节点和边表示实体及其关系,让机器能够理解概念间的深层联系。当查询“爱因斯坦”时,系统不仅展示生平介绍,还会关联到相对论、诺贝尔奖、同时代科学家等相关信息。

语义技术让搜索变得更智能。传统的关键词匹配升级为意图理解。搜索“适合孩子的科普书籍”,系统能理解“孩子”的年龄范围,“科普”的知识深度,“书籍”的载体形式,从而给出精准推荐。

我在使用语义搜索时感受到明显差异。输入“如何养护多肉植物”,返回的结果不仅包括养护方法,还有常见问题解答、季节注意事项、甚至本地花店信息。这种关联推理让信息获取更加全面。

知识正在从线性排列进化到网状连接。未来的知识库可能更像一个智能大脑,不仅能回答问题,还能主动发现你没想到的关联,激发新的思考和创意。

知识库的进化方向很明确:更生动、更贴心、更开放、更智能。这些趋势不是孤立存在,它们相互促进,共同塑造着下一代知识服务的样貌。我们正在见证知识管理方式的一场深刻变革。