百科全知道公众号:轻松获取专业知识的便捷指南,告别知识焦虑

1.1 公众号定位与特色

打开微信,信息洪流中总需要一处安静的知识港湾。百科全知道就是这样一个存在——它不做标题党,不追热点,只专注于把复杂知识变得简单易懂。记得有次朋友问我“为什么天空是蓝色的”,我翻了好几个科普号,最后在这里找到了既专业又通俗的解释。

这个公众号的独特之处在于,它像一位博学又耐心的朋友。每篇文章都经过精心打磨,确保专业准确的同时,读起来毫不费力。他们坚持“每天懂一点”的理念,让知识积累变成轻松自然的事。

1.2 内容覆盖范围

从宇宙起源到厨房小窍门,从历史谜团到科技前沿,这里的知识版图广阔得令人惊喜。上周我正好在找关于宋代茶文化的资料,没想到他们刚更新了相关主题,连茶具的演变都讲得清清楚楚。

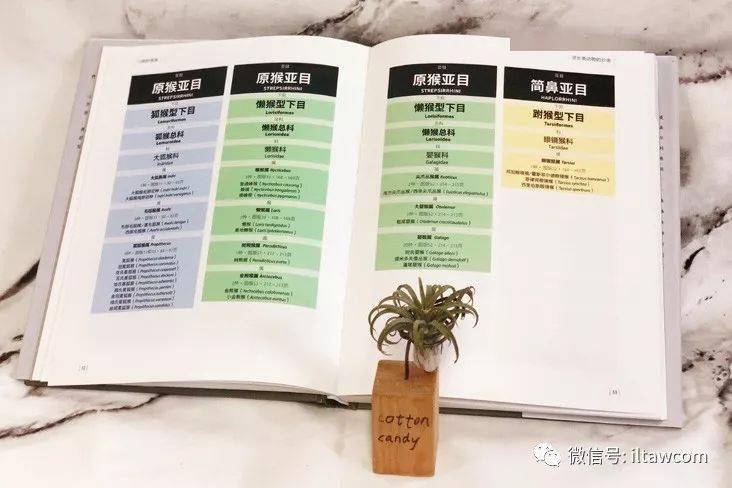

内容维度确实丰富:科学原理拆解得明明白白,历史故事讲得栩栩如生,生活技巧实用接地气。你可能会在周一读到黑洞的最新发现,周二了解唐朝服饰的演变,周三学会如何保存新鲜蔬菜。这种跨界混搭,让学习变成了充满惊喜的探索之旅。

1.3 运营团队背景

背后是一群对知识传播充满热情的专业人士。核心成员来自知名高校和科研机构,还有资深科普作家和多媒体制作人。他们有个共同特点:懂得把专业知识“翻译”成大众语言。

团队里有个物理学博士,曾经在大学任教,现在专职做科普。他说过:“让一个初中生也能听懂相对论,比发一篇SCI论文更有成就感。”这种情怀,或许就是内容质量的保证。每个知识点都要经过至少三位不同领域专家的交叉验证,确保准确性的同时,也兼顾了多角度解读。

这样的组合确实难得,既保证了内容的专业性,又让表达方式足够亲民。

2.1 科学知识类内容

翻开科学板块,就像打开一扇观察世界的窗。他们擅长把高深概念揉碎了讲给你听,量子物理不再遥不可及,生物进化变得生动有趣。上周看到一篇讲光合作用的文章,居然用快递员送货比喻能量传递过程,顿时就明白了。

内容编排很有巧思:基础原理配着趣味实验,抽象理论连着生活实例。你可能会读到为什么微波炉加热食物会从内部开始,或者北斗导航系统如何定位你的手机。每个知识点都像拼图,慢慢拼出完整的科学图景。

2.2 历史文化类内容

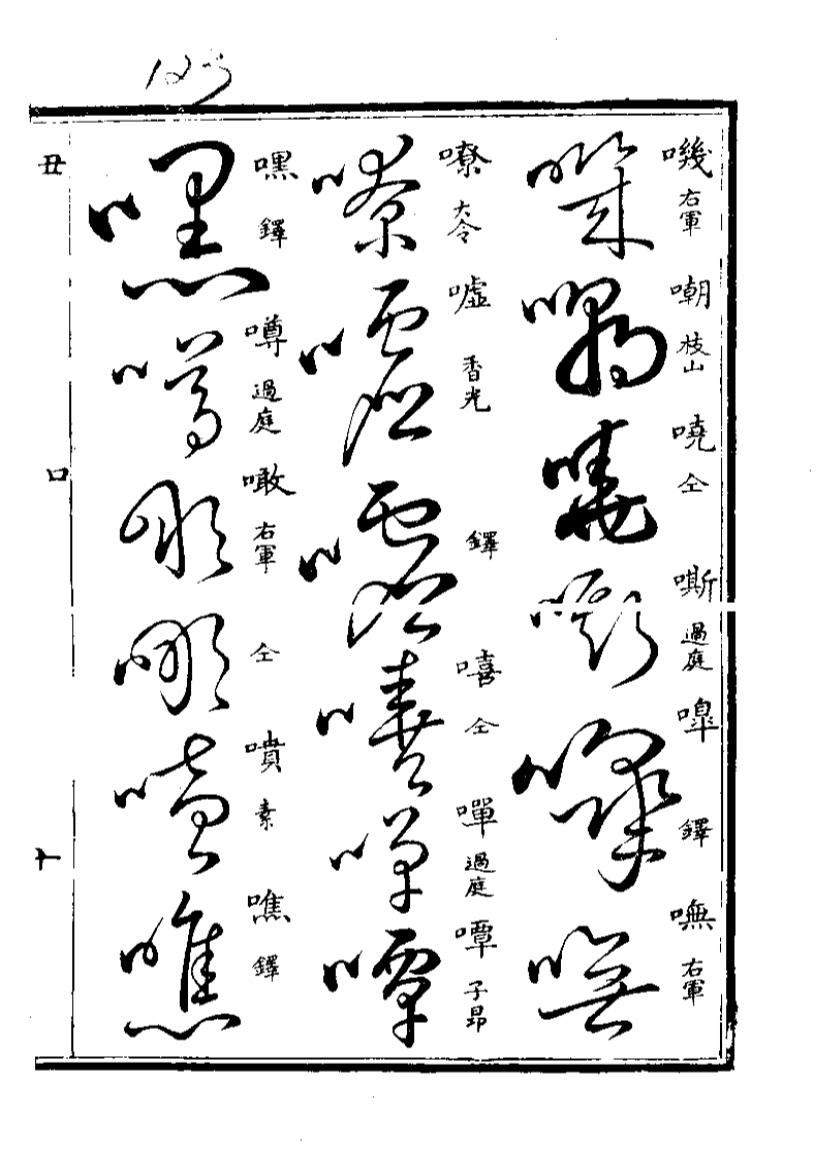

这里的历史不枯燥,反而像在听长辈讲故事。从秦始皇统一六国到欧洲文艺复兴,从丝绸之路到工业革命,每个时代都被赋予了温度。记得有篇讲宋代市井生活的文章,连当时小贩的叫卖声都还原得活灵活现。

他们特别注重细节的真实感。服饰纹样、饮食习俗、建筑特色,这些容易被忽略的日常,恰恰最能反映时代风貌。最近在读的明清家具演变系列,连榫卯结构的变化都配有动态图解,看得入迷差点错过地铁站。

2.3 生活常识类内容

最接地气的部分大概在这里。怎么挑选新鲜食材,如何收纳换季衣物,家电保养小窍门,这些生活中实实在在会遇到的问题,都能找到靠谱解答。上次按照他们教的方法处理羽绒服污渍,效果出奇的好。

内容更新总是紧跟季节变化。春天教你怎么应对过敏,夏天分享防暑降温妙招,秋天推荐养生食谱,冬天讲解保暖技巧。这些经验之谈背后,往往还藏着科学原理,既实用又长知识。

2.4 时事热点解读

当新闻事件刷屏时,这里的解读总能提供不一样的角度。不盲目跟风,不制造焦虑,而是冷静梳理事件脉络,挖掘背后的深层逻辑。疫情期间有篇分析疫苗研发过程的文章,把复杂的生物技术讲得通俗易懂,缓解了不少人的焦虑。

他们坚持“让热点冷却一下再解读”的原则。等情绪沉淀后,才从多维度展开分析:社会背景、历史相似案例、可能的发展方向。这种克制的态度,在信息爆炸的时代显得尤为珍贵。

3.1 微信搜索关注方法

打开微信就像打开一扇通往知识的大门。在顶部的搜索框输入“百科全知道”五个字,你会看到带着官方认证标志的公众号静静等待。我当初就是这么找到的,整个过程简单得像是遇见老朋友。

点击那个蓝色认证标识,确认是我们要找的公众号。头像通常是个充满设计感的书本图案,简介里明确写着“每日知识科普”之类的描述。留意一下粉丝数量,超过10万的关注量能帮你确认这就是正牌账号。

3.2 扫码关注步骤

有时候扫码比打字更省事。在朋友分享的文章底部,或者线下活动海报上,经常能看到专属二维码。用微信扫一扫功能对准它,手机轻轻震动的那瞬间,知识的大门就向你敞开了。

记得第一次在咖啡馆看到他们的宣传卡,扫码后立即跳转到关注页面。那个绿色关注按钮特别醒目,点击后页面会温馨地显示“欢迎加入知识探索之旅”。整个过程流畅自然,就像推开一扇虚掩的门。

3.3 通过好友分享关注

好朋友的推荐往往最值得信赖。当你在群里看到有人分享“为什么天空是蓝色的”这类有趣文章,直接点开就能阅读。拉到文章顶部,公众号名称旁边那个“关注”按钮一直在等你。

这种场景很常见:午休时同事发来篇讲星座起源的文章,读完后顺手就关注了。通过优质内容自然吸引用户,比生硬的推广更有温度。知识在分享中流动,关注只是这个过程的自然延伸。

3.4 关注后的首次互动

点击关注后的那一刻,对话列表里会多出个新朋友。系统自动发送的欢迎语就像见面问候,有时还会附上使用指南。不妨回复“你好”试试看,智能助手会热情地为你介绍各类功能。

我建议先浏览菜单栏的三个主要板块,像是参观新家的不同房间。记得给公众号加个星标,这样下次推送就不会淹没在信息流里。第一次互动留下的印象很重要,它决定了你未来是否会经常回访这个知识宝库。

4.1 关键词自动回复

输入任意关键词就像在知识海洋里抛下渔网。试着发送“黑洞”或“文艺复兴”,三秒内就能收到精心整理的专题内容。这个功能特别适合深夜突然冒出的好奇心,不用等待人工回复,随时满足你的求知欲。

我上周凌晨突然想知道“萤火虫为什么会发光”,输入关键词后立刻收到了图文并茂的解析。自动回复系统收录了上万个知识点,从“量子力学”到“面包发酵原理”,覆盖范围广得惊人。这种即时满足感,让知识获取变得像点外卖一样方便。

4.2 每日推送时间规律

每天早晨七点半,手机轻震带来新鲜知识。这个时间经过精心设计,刚好在通勤路上或早餐时分。内容长度控制在五分钟能读完的体量,既不会占用太多时间,又能保证信息密度。

周末的推送会稍晚些,九点左右送达。记得有次周一收到“如何高效开启新一周”的专题,正好在地铁上读完,整天都感觉特别充实。这种稳定的推送节奏慢慢会变成生活习惯,就像每天准时送到的报纸,只是内容更有趣。

4.3 互动问答功能

在对话框直接提问,背后是真人编辑团队在值守。每周三下午是固定答疑时间,其他时段也会在24小时内回复。问题可以天马行空,“恐龙如果没灭绝会怎样”这类开放式提问最受欢迎。

上月我问了“为什么微波炉加热食物容易受热不均”,第二天就收到了带着实验视频的详细解答。这种互动让知识不再冷冰冰,你能感受到屏幕那端同样好奇的灵魂。偶尔还能在后续推送里看到自己的问题被做成专题,那种参与感很奇妙。

4.4 往期内容检索

菜单栏的“知识库”里藏着三年来的所有精华。支持按日期、主题、关键词多维度检索,甚至能根据阅读时长筛选。想找去年那篇讲咖啡历史的文章?输入“咖啡 2022”就能精准定位。

有次需要准备演讲材料,在检索框输入“沟通技巧”,瞬间跳出二十多篇相关文章。每篇都标注着阅读量和收藏数,帮你快速判断内容质量。这个功能特别适合系统性学习,比如想了解天文知识,连续检索就能组成完整课程体系。

5.1 如何高效获取所需信息

在对话框输入两个以上关键词,搜索精度会大幅提升。比如想了解唐朝诗歌,别只输“唐诗”,试试“李白 唐诗 创作背景”。这种组合查询能过滤掉大量泛泛而谈的内容,直达核心知识点。

我习惯在遇到复杂概念时采用“拆分搜索法”。上周研究区块链,就先搜“区块链基础概念”,再搜“区块链应用场景”,最后搜“区块链技术原理”。分三次检索比一次性搜“区块链”获得的信息更系统。公众号的搜索算法很智能,甚至能识别“太空旅行 便宜”这种口语化表达。

5.2 收藏重要知识点的方法

看到有价值的内容,别只是随手收藏。在公众号内长按文章点击“收藏”后,记得立即添加标签。比如把量子物理文章标上“前沿科学”,历史类标“人文素养”。这些标签会在微信收藏夹里同步,日后检索时特别方便。

有个小窍门很多人不知道——收藏时顺手截图关键段落。有次我收藏了篇讲记忆方法的文章,后来在机场没网络,靠截图就能温习核心要点。重要数据或图表建议直接截图保存,文字内容则用收藏功能。两种方式互补,确保知识随时可取用。

5.3 分享给好友的技巧

分享前点击“生成精美海报”,系统会自动提取文章金句做成卡片。这种视觉化分享比直接转发链接吸引人得多。上周我把“星座背后的天文学”做成海报发朋友圈,当天就有五个朋友来问公众号名字。

家庭群里分享生活常识类内容最受欢迎。记得选择傍晚时段发送“食物相克误区”这类实用知识,这时大家正在准备晚餐,打开率特别高。给不同人群匹配不同内容——给长辈发养生科普,给同事发工作效率技巧,给孩子发趣味科学。精准分享让知识传递更有效。

5.4 参与互动的方式

周三下午的互动时段是提问黄金期。这时候编辑团队在线人数最多,复杂问题也能得到深入解答。提前把问题写在备忘录里,到点直接粘贴发送,避免临时组织语言耽误时间。

评论区经常藏着宝藏。看完文章一定要翻翻评论,很多读者会分享亲身经历补充案例。有篇讲睡眠科学的文章下面,有人分享了自家祖传的安神茶配方,比原文还受欢迎。偶尔在评论区看到编辑本人现身补充资料,那种感觉就像在签售会上抓到作者聊天。

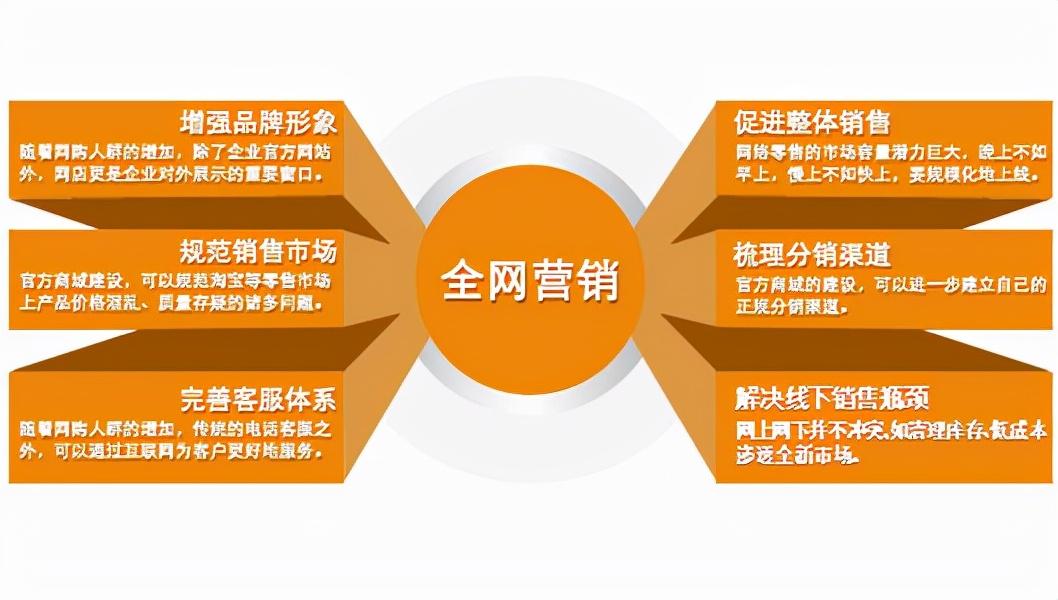

6.1 知识普及的重要作用

这个时代最珍贵的礼物是平等的知识获取权。百科全知道把专业领域的高墙拆解成普通人能理解的砖块,让深奥概念变得触手可及。我邻居阿姨通过公众号的“五分钟看懂医保改革”系列,终于弄明白了自己的报销流程。这种改变真实发生在日常生活里。

知识鸿沟往往始于基础认知的缺失。当“区块链”被简化为“分布式记账本”,“量子纠缠”被比喻成“心灵感应的科学版本”,理解门槛就降低了。公众号用生活场景做引子,比如用煮鸡蛋解释分子料理,用超市排队说明算法逻辑。这种翻译能力让知识不再高高在上。

6.2 终身学习的便捷工具

通勤路上十分钟能学完一个知识单元。这种碎片化学习模式特别适合现代人的生活节奏。上周三早上我在地铁上看完“巴甫洛夫与条件反射”的推送,当天开会时就用这个理论解释了客户的行为习惯。知识获取变得像呼吸一样自然。

学习不再需要正襟危坐。等咖啡时刷条冷知识,睡前读段历史轶事,这些微小积累会在某个瞬间连成知识网络。我表弟准备考研期间,把公众号的“每日一词”设置成手机屏保,半年后发现已经掌握了200多个专业术语。持续的知识滴灌比突击学习更持久。

6.3 信息筛选的可靠来源

在谣言与真相齐飞的信息洪流里,专业筛选如同救生圈。当家族群又开始转发“某食物致癌”的谣言时,我直接把公众号的辟谣专题扔进去。编辑团队会标注每条信息的可信度星级,引用权威论文编号,这种严谨让人安心。

记得去年某明星离婚事件闹得沸沸扬扬,各种阴谋论层出不穷。公众号却从婚姻法角度分析财产分割规则,用数据展示当代离婚率变化趋势。当所有人都在追逐流量热点时,这里依然保持着知识的静气。这种定力在当下尤其珍贵。

6.4 社群交流的知识平台

评论区经常变成小型研讨会。有次讨论“恐龙灭绝新说”,古生物爱好者、天文爱好者、地质学者在留言区接力补充,最后整理出的资料比原文还丰富。这种集体智慧的碰撞产生了奇妙的化学反应。

知识在流动中增值。看到有读者把“记忆宫殿法”改良成适合中国学生的版本,有老师把科普文章改编成课堂教案。这种二次创作让知识在不同场景下焕发新生。某个深夜的提问可能启发另一个人的研究灵感,这种连接比单纯的信息传递更有温度。