百科知识全书阅读:高效掌握系统知识的实用指南与技巧

1.1 百科知识全书的定义与特点

百科知识全书是人类智慧的结晶。它像一座精心设计的图书馆,将各个领域的知识系统整理成易于查阅的格式。这类书籍通常按照字母顺序或主题分类编排,每个条目都经过专家审核,确保内容的准确性和权威性。

我小时候家里有一套百科全书,那些厚重的书脊至今还印在记忆里。每当遇到不明白的问题,父母总会说"去查查百科全书"。这种体验让我明白,百科全书的魅力不仅在于它包含什么,更在于它能激发人们主动探索的欲望。

现代百科全书呈现出几个鲜明特征。内容覆盖面极广,从自然科学到人文艺术无所不包。编排方式科学合理,既有详细的索引系统,又有清晰的交叉引用。语言表达通俗易懂,即使复杂的专业知识也会用平实的语言呈现。更新机制不断完善,特别是数字版百科全书能够随时补充最新研究成果。

1.2 百科知识全书的分类体系

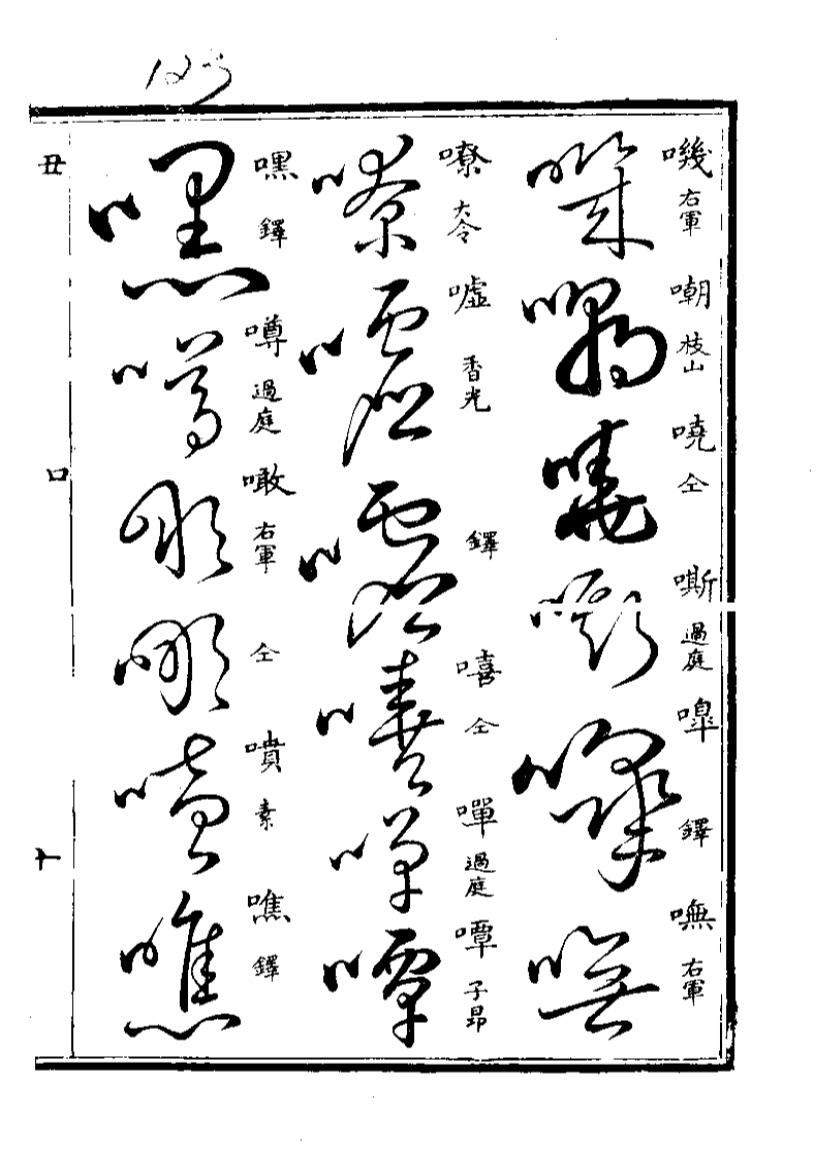

百科全书的分类方式直接影响着我们的使用体验。传统印刷版多采用字母顺序排列,这种设计让查找特定条目变得轻松。记得第一次使用英文百科全书时,我花了很长时间才适应那种编排逻辑。现在想来,那种摸索过程本身就是一种学习。

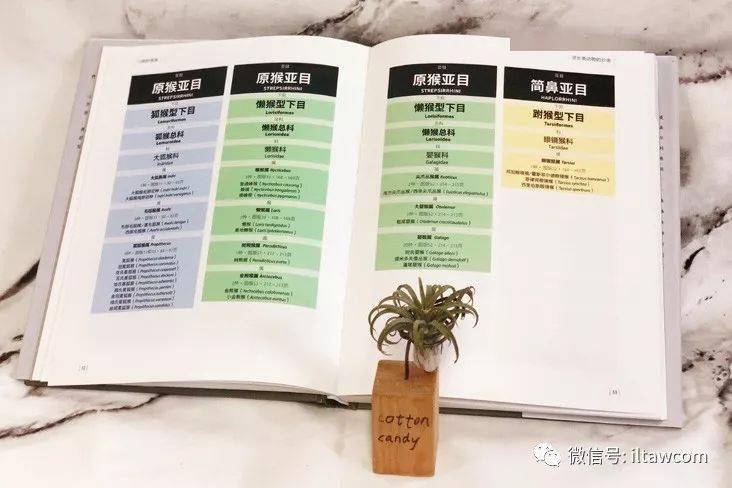

主题分类体系更适合系统性学习。它将相关概念集中呈现,帮助读者建立完整的知识图谱。比如"天文"主题下会包含行星、恒星、星系等相互关联的内容。这种编排特别适合想要深入了解某个领域的读者。

专业分类则针对特定学科领域。医学百科全书、法律百科全书都属于这一类,它们的内容更加深入专业,适合相关从业者使用。数字时代的分类方式更加灵活,智能检索系统能够根据用户需求动态组织内容。

1.3 阅读百科知识全书的价值意义

在信息爆炸的时代,系统阅读百科全书的意义反而更加凸显。它帮助我们建立完整的知识框架,避免碎片化学习带来的认知偏差。这种系统性的知识结构就像城市的地铁网络,各个站点相互连接,形成有机整体。

培养批判性思维是另一个重要价值。通过比较不同版本百科全书对同一概念的解释,我们能学会多角度思考问题。这种能力在当今社会显得尤为珍贵。

终身学习习惯的养成也许是最持久的收获。百科全书教会我们的不仅是具体知识,更是探索未知的方法和勇气。每翻开一页,都可能开启一扇新的认知之门。

对我而言,百科全书最大的魅力在于它总能在已知与未知之间搭建桥梁。那些深夜翻阅书页的时刻,不仅收获了知识,更体验到了人类求知本能带来的纯粹快乐。

2.1 系统化阅读法:构建知识框架

系统化阅读就像建造一栋知识大厦。你需要先打好地基,再逐层搭建。这种方法特别适合想要全面掌握某个领域的读者。翻开百科全书时,不妨从目录开始,了解整本书的知识结构。

我有个朋友准备学习天文学,他选择从百科全书的天文卷入手。不是随意翻阅,而是按照星系、恒星、行星的体系循序渐进。三个月后,他已经能清晰描述太阳系的运行规律。这种系统学习带来的成就感,是碎片化阅读无法比拟的。

具体操作时,可以设定明确的学习路径。比如先通读某个学科的基础概念,再深入具体分支。每读完一个章节,尝试用自己的话复述核心内容。这个过程可能有些枯燥,但建立的知识框架会非常牢固。

2.2 主题式阅读法:深度专题研究

当你对某个特定主题产生浓厚兴趣时,主题式阅读就派上用场了。这种方法要求你围绕一个核心话题,在百科全书中寻找所有相关内容。比如研究“丝绸之路”,就需要查阅历史、地理、文化等多个章节。

记得有次为了准备关于海洋保护的演讲,我集中查阅了海洋生态、环境保护、国际公约等条目。这种聚焦式的阅读让我在短时间内成为这个主题的“准专家”。主题式阅读的魅力在于,它能让你在知识的海洋中找到属于自己的岛屿。

实际操作中,建议先列出与主题相关的关键词。然后在百科全书中检索这些词汇,把分散的信息串联起来。最后整合成自己的专题笔记,这个过程本身就是知识的再创造。

2.3 检索式阅读法:高效获取信息

检索式阅读就像使用知识搜索引擎。当你需要快速找到特定信息时,这种方法最有效率。现代百科全书都配有详细的索引系统,善用这些工具能极大提升阅读效率。

前几天我需要了解光合作用的具体过程,直接翻到植物学部分的对应条目。十分钟就找到了需要的内容,还顺带了解了相关概念。这种精准打击式的阅读,特别适合工作学习中的即时需求。

使用这种方法时,要熟练掌握百科全书的检索技巧。包括索引查阅、关键词搜索、交叉引用追踪。数字版百科全书在这方面优势明显,智能搜索功能能快速定位目标内容。

2.4 交叉阅读法:建立知识联系

知识从来不是孤立存在的。交叉阅读法教会我们在不同概念间寻找联系。比如阅读“文艺复兴”时,可以关联查看“艺术史”、“科学发展”、“社会变革”等条目。这种阅读方式能带来意想不到的收获。

我曾经在查阅“量子力学”时,偶然看到“哲学”部分对不确定原理的讨论。这种跨学科的视角让我对量子理论有了全新理解。交叉阅读就像在知识网络中漫步,总能发现新的连接路径。

实施交叉阅读的关键在于保持好奇心。看到一个概念时,多问一句“这和什么有关”。百科全书中的交叉引用标识就是很好的线索。跟着这些线索探索,你会发现原本零散的知识点开始自动连接成网。

3.1 阅读前的准备与规划

打开百科全书前的那几分钟,往往决定了整个阅读体验的质量。就像出门旅行前要查看地图,阅读百科也需要明确的目的和路线。

我习惯在阅读前花五分钟快速浏览目录和索引,用铅笔在感兴趣的词条旁做个小标记。这个简单动作让阅读变得更有方向性。有次准备给孩子讲解恐龙知识,提前标记了十多个相关条目,实际阅读时就像在完成一个寻宝游戏。

环境准备同样重要。找个光线充足的地方,准备一支笔和便签纸。有人喜欢安静的书房,有人偏爱咖啡馆的背景音。找到最适合自己的阅读空间,知识的吸收效率会明显提升。电子设备最好调至静音,那些不断弹出的通知真的会打断思考的连贯性。

设定合理的时间区块也很关键。连续阅读两小时可能不如四个三十分钟分段阅读效果好。大脑需要休息来消化信息,这点我深有体会。曾经为了准备考试连续阅读四小时,结果记住的内容还不如分段阅读时来得多。

3.2 阅读中的理解与记忆

阅读时手持一支笔,随时在页边空白处记下灵感或疑问。这种互动式的阅读方式能让知识更牢固地留在脑海里。百科全书的版式设计通常留有足够的批注空间,这可不是偶然的。

理解复杂概念时,试着把它们转化成图像或故事。比如读到“板块构造理论”,可以想象地球表面就像拼图一样在缓慢移动。这种形象化处理特别适合视觉型学习者。我女儿学习水循环时,就是通过画示意图才真正理解了整个过程。

记忆的关键在于建立联系。新知识就像初来乍到的客人,需要与已有的知识网络建立连接。读到“光合作用”时,可以联想到之前学过的“植物生长”、“能量转换”。这些连接点越多,记忆就越牢固。

遇到难懂的内容不必焦虑,这是正常的学习过程。可以暂时跳过,继续阅读其他部分,有时后面的内容会帮助理解前面的难点。百科全书的知识体系是环环相扣的,理解了一个概念,往往能解开多个疑惑。

3.3 阅读后的整理与应用

合上书本后的整理工作,就像烹饪完后的厨房收拾,虽然繁琐却必不可少。这个阶段能把阅读收获真正转化为自己的知识财富。

我最喜欢的方法是制作知识卡片。每张卡片记录一个核心概念,正面写定义,背面写自己的理解和例子。这些卡片可以随时翻阅,特别适合利用碎片时间巩固记忆。这个方法我从大学沿用至今,积累的卡片已经装满了三个盒子。

尝试把新学到的知识教给别人是极好的巩固方式。可以是对家人讲述,也可以写成短文分享。教的过程会暴露理解上的漏洞,促使你回头查漏补缺。上周我刚给同事解释了“区块链”的基本原理,准备讲解时发现自己还需要更深入地理解几个关键点。

实际应用能让知识真正活起来。学了植物分类知识后去公园辨认树木,了解天文知识后夜晚观星。这种知行合一的体验,比单纯阅读要深刻得多。知识只有在使用时才会展现出它的全部价值。

3.4 阅读效率提升策略

阅读效率不是读得更快,而是读得更聪明。有些小技巧能让你在相同时间内获得更多收获。

“指读法”听起来很基础,效果却出奇的好。用手指或笔尖引导视线,能有效避免跳行或重复阅读。这个习惯让我阅读专业内容时的理解准确度提高了至少三成。

定期回顾比一味向前更重要。每读完一个章节,花几分钟回顾主要内容。这个短暂的停顿能让知识更好地沉淀。就像泡茶需要时间,知识的吸收也需要适当的间隔。

调整阅读速度是另一个秘诀。简单易懂的部分可以快速浏览,复杂重要的内容则需要慢读精读。百科全书不是小说,不需要每字每句匀速阅读。这种变速阅读能有效分配认知资源。

最后,保持适度饥饿感可能听起来奇怪,但轻微的空腹状态确实能让大脑更清醒。饱餐后立即阅读容易犯困,这是很多人都有的体验。选择精神状态最佳的时间段阅读,往往能事半功倍。

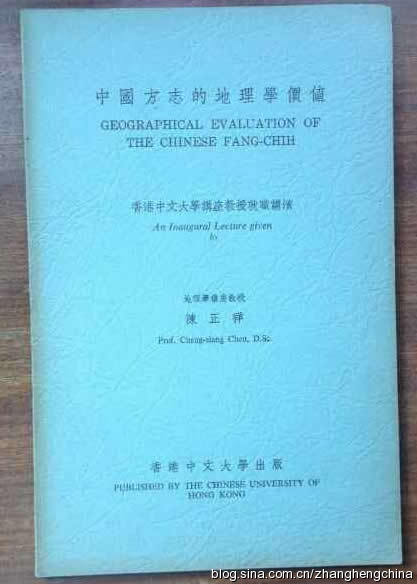

4.1 经典百科知识全书推荐

书架上那套泛黄的《不列颠百科全书》是我父亲留下的,书脊上的烫金字迹已经有些模糊。每次翻开都能闻到那种特有的纸张气味,仿佛知识的味道就该是这样醇厚。

纸质百科全书的魅力在于它的实体感。手指划过光洁的铜版纸,目光在精心排版的文字间游走,这种体验是屏幕无法替代的。不过现在选择多了,不同需求可以搭配不同的工具书。《中国大百科全书》特别适合查询本土文化相关条目,那些关于传统节气和地方民俗的解释,总带着独特的文化温度。

儿童百科需要格外用心挑选。插图质量、语言表达、知识结构都要考虑。我给孩子买的那套《DK儿童百科全书》,每个跨页都是一个完整的知识场景,色彩明快又不失准确。记得有次陪他看海洋生物章节,那些栩栩如生的图片让他连续好几天都在画各种奇怪的深海鱼。

专业领域百科是进阶读者的好选择。比如《科学技术百科全书》对复杂概念的拆解非常清晰,适合有一定基础的读者深化理解。选择时最好先翻阅几个自己熟悉的条目,看看解释是否透彻,案例是否恰当。

4.2 数字化百科资源使用指南

第一次使用维基百科时,我被那些蓝色超链接迷住了。点击一个词条,跳转到另一个,再跳转到第三个……回过神来发现已经在知识的迷宫里漫步了两小时。

数字百科的最大优势是即时更新。去年观测到的新天体,今年就能在相关条目里找到详细记录。这种动态性让知识始终保持新鲜。但也要注意信息的可靠性,多方比对是个好习惯。我通常会在不同平台搜索同一个主题,比较各自的表述差异。

移动端应用让百科阅读变得随时随地。等公交、排队时刷几条有趣的词条,日积月累也是可观的收获。不过小屏幕阅读需要调整策略——更适合碎片化获取信息,系统学习还是大屏幕更合适。

高级搜索技巧能极大提升效率。使用引号精确匹配、排除特定关键词、限定时间范围,这些操作就像给知识捕网装上精准的定位器。有次研究文艺复兴时期的艺术流派,通过组合搜索条件,很快梳理出了主要脉络。

4.3 建立个人知识管理体系

我的书桌上有几个不同颜色的笔记本,分别记录不同领域的知识片段。这个习惯始于大学时代,现在回头看,那些密密麻麻的笔记就像个人版的百科全书。

数字工具让知识管理更便捷。印象笔记里存着上千条百科摘要,每条都打好标签,需要时用关键词就能快速调取。上周写项目报告需要引用城市化的数据,输入几个关键词,三年前记录的统计数字就跳出来了。

建立知识关联是管理的核心。新学的概念要主动与已有知识建立连接,就像在脑海中编织一张越来越密的知识网络。读到“哥特式建筑”时,我会同时标记“中世纪历史”、“教堂艺术”、“飞扶拱结构”等相关概念。这些标签未来会成为检索的路径。

定期整理和淘汰同样重要。过时的信息、错误的认知要及时清理。知识库需要像花园一样时常修剪,才能保持生机。每季度我会花一个下午回顾笔记,更新内容,合并重复,删除无效信息。这个过程本身也是很好的复习。

4.4 百科阅读与终身学习规划

邻居张老先生退休后开始系统阅读百科全书,他说这是补上年轻时错过的通识教育。每次去他家,总能看到摊开的书页和写满批注的便签。这种终身学习的态度让人感动。

把百科阅读纳入日常生活不需要大块时间。每天十五分钟,坚持一年就能读完相当可观的內容。关键是要有持续性。我习惯在早餐后读一个词条,这个微小的习惯已经保持了七年。

制定阅读主题能保持学习动力。比如这个月专注天文知识,下个月研究植物学。有明确的方向,阅读会更投入。去年我用三个月时间系统阅读了生物学相关条目,现在去野外能认出上百种植物,这种成就感是碎片化阅读无法给予的。

学习社群能提供持续的动力。参加读书会,或者在社交媒体上分享阅读心得,与他人的交流往往能碰撞出新的火花。知识在流动中增值,在分享中深化。百科全书的真正价值,或许不在于它收录了多少知识,而在于它如何激发我们探索世界的热情。