百科知识软件下载:轻松获取海量知识,随时随地学习无忧

1.1 百科知识软件的定义与功能特点

百科知识软件本质上是一个移动的知识库。它将传统百科全书数字化,让你在口袋里装下整个图书馆。这类软件通常包含数百万条词条,涵盖科学、历史、文化等各个领域。

记得我几年前第一次使用这类软件时,惊讶于它能在几秒内回答“黑洞是什么”这样的复杂问题。这种即时获取知识的能力,彻底改变了我们学习的方式。

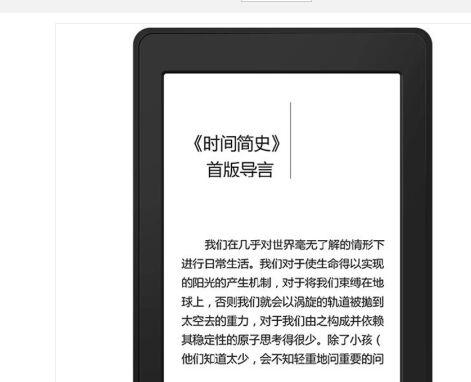

核心功能远不止简单查询。大多数百科软件支持多语言切换,提供图片、音频甚至视频资料。有些还内置了时间线功能,让你直观看到历史事件的发展脉络。离线下载功能特别实用,在地铁或偏远地区没有网络时,你依然能查阅已保存的内容。

1.2 百科知识软件的分类与适用场景

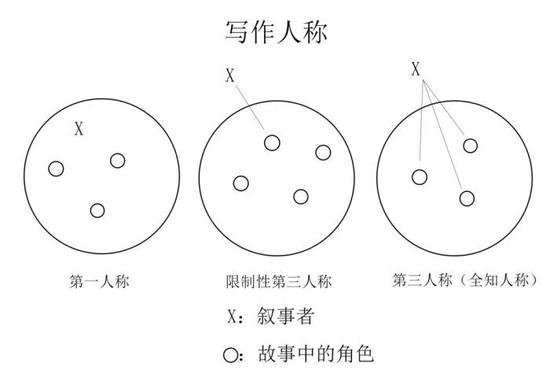

市面上的百科软件大致可以分为三类。通用型百科全书覆盖面最广,适合日常学习和工作查询。专业领域百科则聚焦特定学科,比如医学或法律,内容更加深入。还有一类是互动式百科,允许用户参与编辑和讨论。

不同场景需要不同类型的软件。学生准备论文时,通用型百科能提供基础资料支撑。医生诊断疑难病例时,专业医学百科就成了得力助手。我认识的一位教师经常在课堂上使用互动式百科,让学生参与词条完善,教学效果出奇地好。

旅行途中查阅当地历史文化,通勤时随手了解新闻背景,这些碎片化学习场景特别适合移动端百科软件。它们把等待时间转化为了知识积累的宝贵时刻。

1.3 主流百科知识软件对比分析

维基百科应用无疑是知名度最高的选择。它的词条数量庞大,更新速度快,社区活跃度高。不过在某些地区访问可能受限,这是需要考虑的实际问题。

百度百科更贴合中文用户的使用习惯。它在本地化内容方面做得相当出色,特别是对中国传统文化和当代事物的收录非常全面。界面设计也更符合国内用户的操作逻辑。

微软百科全书和Britannica提供了更为严谨的内容。这些传统百科全书的数字化版本,在学术权威性上有着明显优势,适合研究性工作。只是部分高级功能需要付费订阅。

还有一些小众但特色鲜明的选择。比如Wolfram Alpha,它擅长计算和数据分析类查询,能直接解答“纽约到东京的距离”这类具体问题。这种差异化的功能设计,让不同软件在各自领域都保持着独特价值。

2.1 官方渠道下载与第三方平台选择

获取百科软件最稳妥的方式是访问官方网站。维基百科的应用可以直接从wikimedia.org下载,百度百科则能在baidu.com找到官方入口。官方渠道确保你获得的是最新版本,没有经过任何修改的原始程序。

第三方应用商店提供了更多便利。Google Play和苹果App Store审核严格,软件质量相对有保障。国内的小米应用商店、华为应用市场也值得信赖。这些平台会自动提醒更新,省去手动检查的麻烦。

一些第三方下载站需要格外小心。我去年帮朋友处理过一个案例,他从不知名网站下载的百科软件捆绑了广告插件。后来花了好大力气才清理干净。现在回想起来,直接从官方渠道下载能避免很多不必要的风险。

选择下载平台时,更新频率和用户评价是两个重要参考指标。活跃维护的软件通常在各大商店都能及时更新。仔细阅读近期评论,能发现一些开发者未提及的使用细节。

2.2 不同操作系统下载适配说明

移动端用户根据手机系统选择对应版本。iOS用户在App Store搜索“百科”会出现一系列相关应用。苹果设备的兼容性通常很好,很少出现安装失败的情况。Android用户的选择范围更广,但要注意系统版本要求。Android 8.0以下可能无法运行最新的百科应用。

电脑端用户需要考虑操作系统差异。Windows用户可以直接下载exe安装包或微软商店版本。Mac用户通过App Store获取的软件经过沙盒处理,安全性更高。Linux用户虽然选择较少,但维基百科的命令行工具在终端里运行得很流畅。

跨平台同步是个很实用的功能。很多百科软件支持账号登录,在手机上的阅读进度能自动同步到电脑。这种无缝衔接的体验,让知识获取不再受设备限制。

2.3 下载前的安全注意事项

检查文件大小是个简单的验证方法。正规百科应用的安装包通常在几十到几百MB之间。如果发现某个“百科软件”只有几MB,很可能是个简化版或者伪装程序。

权限请求需要仔细审视。百科类软件通常需要存储权限用于离线下载,网络权限用于同步数据。但如果索要通讯录或短信权限,这就显得不太合理。遇到这种情况最好换个软件。

数字签名和开发者信息能提供重要线索。知名公司的产品都有完整的签名认证。我习惯在下载前快速查看开发者资料,确认是正规团队的作品。这个额外步骤花不了多少时间,却能有效避开潜在风险。

下载过程中的弹窗广告要特别留意。有些网站会用“立即下载”的假按钮诱导点击,实际上指向的是其他软件。真正的下载链接往往不太显眼,需要耐心寻找。保持杀毒软件开启状态,能在最后一道防线拦截可疑程序。

3.1 详细安装步骤与操作流程

下载完成后,安装过程通常很直观。Windows用户双击exe文件启动安装向导,记得勾选“创建桌面快捷方式”方便日后访问。我习惯把软件安装在D盘,这样重装系统时个人数据不会丢失。

移动端安装更加简单。点击下载好的apk文件,系统会提示授权安装权限。第一次安装非商店应用时,需要先在设置里开启“允许来自此来源的应用”。这个步骤可能让新手感到困惑,其实只是多一次确认而已。

Mac系统的拖拽式安装颇具特色。把应用图标直接拉到“应用程序”文件夹就完成安装。这种简洁的方式避免了繁琐的配置步骤,很符合苹果产品的一贯风格。

安装过程中经常遇到存储权限请求。百科软件需要这个权限来保存离线内容和缓存数据。建议允许此项权限,否则很多实用功能会受限。记得定期清理缓存,避免占用过多存储空间。

3.2 常见安装问题及解决方案

安装包损坏是比较常见的问题。重新下载通常能解决,最好选择网络稳定的时段进行操作。哈希值校验是个专业方法,普通用户可能不太熟悉,但对确保文件完整性很有帮助。

兼容性错误往往源于系统版本过旧。上周有个用户反映无法安装最新版百科应用,检查发现他的Android系统还停留在6.0版本。更新系统后问题迎刃而解。保持操作系统更新确实能避免很多兼容性问题。

权限冲突可能导致安装中断。特别是在Android设备上,如果之前安装过同款软件的不同版本,容易产生权限残留。彻底卸载旧版本后再安装新版,这个办法解决了大部分安装卡顿的情况。

防病毒软件误报值得注意。某些百科软件的联网功能可能被安全软件标记为可疑行为。将软件添加到白名单就能正常使用。遇到这种情况不必紧张,通常不是真正的病毒威胁。

3.3 个性化设置与功能配置建议

主题和显示设置直接影响阅读体验。暗色模式在夜间使用时特别友好,能显著减轻眼睛疲劳。字体大小和行间距调整也很实用,找到最适合自己的参数会让长时间阅读变得轻松。

通知管理需要精心配置。我建议开启内容更新提醒,关闭推广通知。这样既能及时获取关注条目的变动,又不会被无关信息打扰。这种精细化的通知设置让软件变得更好用。

离线下载功能值得花时间设置。选择常用分类和感兴趣的主题进行预下载,在没有网络的环境下也能查阅资料。记得定期更新离线包,保持内容的时效性。这个功能在通勤路上特别实用。

同步账户的配置带来跨设备便利。用同一个账号登录手机和电脑端,收藏夹和阅读历史会自动同步。这种无缝衔接的体验,让知识管理变得井井有条。初次使用时的几分钟设置,能带来长期的使用便利。

4.1 核心功能使用技巧详解

搜索功能远不止输入关键词那么简单。试试在搜索框使用引号进行精确匹配,比如"人工智能应用",这样能过滤掉大量无关结果。我发现自己经常用这个技巧快速定位专业术语的解释。

阅读界面隐藏着不少实用设计。长按文本可以快速高亮重点内容,这个手势操作在移动端特别顺手。收藏功能不只是简单保存,合理建立分类文件夹能让知识整理事半功倍。

历史记录是个被低估的宝藏。它不仅记录浏览轨迹,还能反映你的知识探索路径。偶尔回顾历史记录,可能会发现之前忽略的知识关联点。这个习惯帮我重新找回过好几个重要概念。

语音搜索在特定场景下格外实用。开车时想查某个知识点,直接语音输入既安全又高效。普通话不太标准也没关系,现在的识别技术已经能理解各种口音。记得有次做饭时手上沾满面粉,就是用语音查到了需要的食材信息。

4.2 高级功能探索与进阶应用

知识图谱可视化呈现概念关联。这个功能将抽象的知识关系转化为直观的图形,特别适合理解复杂学科的内在联系。点开任何一个节点都能展开新的知识网络,这种探索方式让学习变得像冒险游戏。

个性化推荐算法需要主动训练。你越是频繁使用特定分类的内容,系统推荐就越精准。不妨把推荐页面当作个人专属的知识探索助手,它会慢慢了解你的兴趣偏好。

协作编辑功能打开了新的可能。即使是普通用户也能参与内容完善,提交修改建议或补充参考资料。参与编辑的过程本身就是在深化理解,这种互动式学习效果出奇地好。

数据导出功能满足深度研究需求。将需要的条目导出为PDF或文本格式,方便进行标注和整理。配合笔记软件使用,可以构建个人知识库。这个功能对写论文或做研究的人来说特别有价值。

4.3 使用效率提升与资源管理

快捷键掌握能极大提升操作效率。电脑端多用Ctrl+F进行页面内搜索,移动端善用滑动返回。这些看似细小的操作习惯,日积月累能节省大量时间。

缓存管理需要定期关注。百科软件的图片和视频缓存可能占用几个GB空间。设置自动清理周期,或者手动清理不常用的分类缓存。保持存储空间清爽让应用运行更流畅。

流量使用模式值得优化。在设置中开启仅WiFi环境下加载图片,能显著减少移动数据消耗。这个设置对流量有限的用户特别友好,同时基本不影响阅读体验。

多窗口功能提升信息比对效率。在支持分屏的设备上,同时打开两个相关条目进行对照阅读。这种并排比较的方式,有助于发现知识之间的内在联系。我记得有次研究历史事件时,就是用这个方法理清了时间线上的因果关系。

学习进度跟踪功能如果可用,记得充分利用。它不仅能记录阅读时长,还能标记已完成的学习内容。看着知识地图一点点被点亮,这种视觉反馈确实能带来持续学习的动力。