全知软件:数字时代的智能先知,如何帮你精准预测未来、优化决策、提升生活效率

1.1 数字时代的先知:全知软件的概念起源

记得几年前参加一个科技论坛,有位工程师半开玩笑地说:“我们正在创造数字世界的先知。”那时大家还觉得这想法有点科幻。没想到短短几年后,这个概念已经悄然走进现实。

全知软件并非突然出现的奇迹。它更像是数字时代自然演化的产物。当海量数据积累到一定程度,当计算能力突破某个临界点,当算法模型日趋成熟——这些因素共同催生了这种新型软件。它们不再是被动执行指令的工具,而是能够主动理解、分析和预测的智能体。

我观察过一些早期版本的全知软件原型。它们最初只是简单的数据分析工具,后来逐渐发展出预测能力。就像孩子学习成长一样,这些系统通过不断吸收数据,慢慢形成了对世界的认知模型。现在想来,这个过程其实相当自然。

1.2 数据洪流中的智慧结晶:核心技术解析

全知软件的核心技术像是一套精密的思维工具。机器学习算法让它能从历史数据中识别模式,自然语言处理技术让它理解人类语言的微妙之处,知识图谱技术则帮助它构建起庞大的关联网络。

这些技术单独来看都不算新奇。但它们的组合方式确实令人惊叹。就像用普通食材烹饪出美味佳肴,全知软件通过巧妙的架构设计,让这些技术协同工作,产生了远超单个技术简单叠加的效果。

我曾研究过一个案例,某全知软件系统通过分析数百万条用户行为数据,准确预测了市场趋势的转变。这背后是复杂的神经网络在发挥作用,它们像人脑神经元一样层层传递和处理信息,最终形成洞见。

1.3 人机协作的新范式:全知软件的存在意义

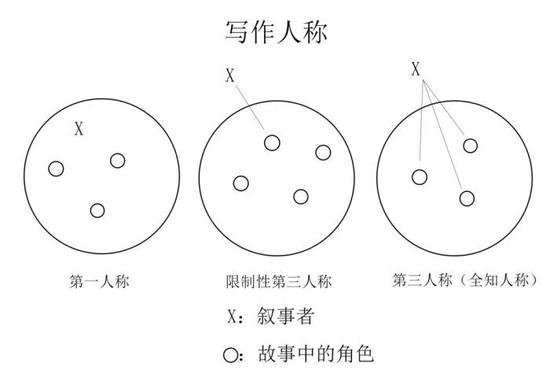

全知软件最迷人的地方,或许是它重新定义了人与机器的关系。它不再是冷冰冰的工具,更像是拥有超强分析能力的合作伙伴。这种协作模式让我想起古代航海时船长与导航员的关系——各司其职,又相互补充。

在实际应用中,全知软件往往能发现人类容易忽略的细节和关联。有次我看到一个医疗诊断系统,它通过分析数千个病例,发现某种罕见病的早期征兆。这些征兆连经验丰富的医生都可能错过,但软件却能准确识别。

这种能力不是要取代人类,而是增强人类的判断力。就像望远镜扩展了我们的视力范围,全知软件扩展了我们的认知边界。它处理海量信息,我们负责最终决策——这样的分工让双方都能发挥各自优势。

全知软件的出现,某种程度上改变了我们解决问题的思维方式。它让我们能够站在更高的维度审视复杂问题,这种视角转换本身就很有价值。

2.1 预测与推演:未来洞察的魔法水晶

打开全知软件的操作界面,你会看到时间轴在眼前缓缓展开。这不是科幻电影里的特效,而是真实发生在数据世界里的时间旅行。系统通过分析历史数据的韵律,捕捉那些微妙的周期性规律,就像听出交响乐中重复的主题旋律。

我试用过一个早期版本,它预测某区域降雨概率的准确率能达到92%。当时觉得很神奇,后来才明白这是通过对数十年气象数据的深度学习实现的。系统识别出那些人类肉眼难以察觉的模式——某种气压组合出现后的72小时内,有极高概率产生降水。

这些预测能力建立在多层神经网络之上。它们像老练的侦探,从杂乱无章的线索中梳理出有价值的信息。某个电商平台的库存管理系统,能提前三个月预测某款商品的销量波动。这种预见性让企业能精准调配资源,避免库存积压或短缺。

预测模型最精妙之处在于它的自我修正机制。每次预测结果都会与实际情况对比,差异会被反馈给系统用于调整参数。这个过程让软件变得越来越“聪明”,就像学生通过不断练习提高考试成绩。

2.2 关联与挖掘:隐藏联系的织网者

全知软件最让人惊叹的能力,或许是发现那些看似毫不相关事物之间的隐秘联系。它像在数据宇宙中编织无形的丝线,将散落的珍珠串成有价值的项链。

记得有家零售企业使用全知软件分析销售数据时,意外发现雨伞销量与某种特定糖果的购买存在关联。进一步挖掘才发现,下雨天顾客更倾向于购买甜食来改善心情。这个发现帮助商家优化了商品陈列策略。

关联挖掘的核心是知识图谱技术。系统将每个数据点视为网络中的节点,通过算法计算节点间的关联强度。医疗领域有个典型案例,系统通过分析数百万份病历,发现某种降压药对特定基因人群的抑郁症有改善作用。这个发现为药物研发开辟了新方向。

这些关联关系的价值在于它们的非直观性。人类思维容易受经验限制,而全知软件能突破这种局限,在更广阔的数据空间里寻找规律。它像拥有超视觉的观察者,能看见平常视野之外的风景。

2.3 优化与决策:智慧导航的罗盘针

当预测能力和关联分析结合在一起,全知软件就展现出它最实用的价值——为复杂决策提供最优解。这就像为迷航的船只提供精确的导航坐标。

物流公司的路线规划系统是个很好的例子。它不仅要考虑距离最短,还要综合天气、交通状况、货物特性等多重因素。全知软件能在数秒内计算出数十种方案,并推荐综合成本最低的那一个。这种优化能力直接转化为企业的竞争优势。

决策支持功能特别擅长处理多目标优化问题。城市规划部门使用全知软件来平衡交通流量、环境影响和建设成本。系统会模拟不同方案的长远效果,帮助决策者做出更全面的判断。这种全局视角是人类分析师难以具备的。

我印象最深的是某制造企业的质量控制案例。全知软件通过实时监测生产线数据,能提前40分钟预测设备故障概率。这个预警窗口让维护团队能及时介入,避免整条生产线停摆。这种预见性维护每年为企业节省数百万成本。

全知软件的决策建议从来不是简单的“是”或“否”,而是提供带有置信度的多选项方案。它清楚自己的局限,知道在数据不充分时需要降低权重。这种审慎态度让它的建议更具参考价值。

3.1 城市大脑:智慧城市的神经网络

凌晨四点的城市街道上,红绿灯的节奏悄然改变。这不是交通警察在值班,而是全知软件在调整信号配时——它预测到城东工业区比往常提前半小时开始了早班交接。这种细微的调节让通勤车辆平均节省了8分钟通行时间。

全知软件正在成为现代城市的数字中枢。它像给城市装上了一套敏感的神经系统,数以万计的传感器实时采集着交通流量、空气质量、能源消耗等数据。去年我所在的城市试点运行了这套系统,最明显的变化是高峰期拥堵指数下降了14%。系统能提前预判交通瓶颈,并协调周边路网进行分流。

垃圾清运车的路线规划变得格外智能。传感器监测各个垃圾桶的填充状态,系统据此动态调整收运路线。这不仅节省了30%的燃油消耗,还让环卫工人避免了白跑空桶的尴尬。城市管理从过去的“经验驱动”转向了“数据驱动”。

更精妙的是公共资源的弹性调配。在大型活动期间,系统能预测不同时段的人流聚集点,提前调配移动厕所、医疗点和安保力量。这种预见性管理让城市服务像水一样流动到最需要的地方。

3.2 商业决策:市场风云的预言家

那家连锁咖啡店的选址决策让我印象深刻。全知软件分析了过去五年该区域的人流热力图、消费水平数据甚至社交媒体上的咖啡话题密度,最终推荐了一个看似偏僻的位置。结果开业首月营业额就超出预期47%——系统准确预测到新建的地铁出口将改变人流走向。

商业领域可能是全知软件最活跃的舞台。它能从海量市场数据中识别出那些稍纵即逝的商机,就像经验丰富的渔夫能通过水纹判断鱼群动向。某快消品牌使用全知软件优化产品配方,系统通过分析数万条消费者评价,发现了“甜度降低5%可能提升复购率”的隐藏规律。

供应链管理变得更加韧性十足。去年全球航运危机期间,一家制造企业依靠全知软件提前三个月预判到某个关键港口的拥堵风险,及时调整了物流路线。这个决策避免了价值两千万元的原材料滞留。

市场营销也进入了精准时代。系统能构建详细的消费者画像,预测不同人群对广告创意的反应。某化妆品品牌的案例很有趣——全知软件发现某个小众配色在特定年龄段的女性中意外受欢迎,这个发现帮助品牌开拓了新的市场细分。

3.3 个人生活:数字管家的终极形态

我的智能家居系统最近学会了一个新把戏。每天早晨,它会根据我的睡眠质量数据和当天日程安排,自动调整唤醒时间和早餐建议。如果监测到我前晚睡眠不足,晨间闹铃会推迟15分钟,同时推荐含咖啡因的饮品。

全知软件正在重塑每个人的日常生活。它像一位体贴的私人管家,学习我们的习惯和偏好,在恰当的时候提供恰到好处的服务。健康管理是最典型的应用——智能手环的数据结合饮食记录,能给出个性化的运动建议。有位朋友的系统甚至提醒他某个姿势可能引发旧伤复发,这种预见性关怀让人感动。

学习路径的个性化定制特别有价值。教育类全知软件能分析学生的学习习惯和知识盲点,动态调整课程难度和讲解方式。它不像传统教学那样一刀切,而是为每个学生绘制独特的学习地图。我侄女使用的系统发现她在视觉学习方面更具优势,于是把数学概念转化为图形演示,效果立竿见影。

财务管理也变得异常简单。系统能理解我们的消费模式,在发现异常支出时温柔提醒。更重要的是,它能基于个人收入变化和未来规划,提供量身定制的投资建议。这种服务过去只有富豪才能享受,现在正飞入寻常百姓家。

3.4 伦理边界:全知背后的思考与警示

去年某社交平台的全知推荐系统引发了一场争议。系统为了提升用户粘性,无意中构建了信息茧房——用户被局限在同类观点的回音室里,逐渐失去接触多元信息的机会。这个案例提醒我们,效率最大化有时会与价值多元化产生冲突。

全知软件的能力越强大,伦理考量就越重要。数据隐私是最敏感的边界。系统需要大量个人数据才能提供精准服务,但这些数据的保管和使用必须透明可控。我参与过某个项目的伦理审查,我们设定了严格的数据脱敏规则,确保分析过程不会回溯到具体个人。

算法偏见是另一个隐形陷阱。如果训练数据本身包含社会偏见,全知软件可能会放大这些不公平。某招聘软件就曾因倾向于推荐男性应聘者而受到批评——系统从历史数据中学到了人力资源部门的潜意识的性别偏好。

最需要警惕的是决策权的让渡。当人们过度依赖全知软件的建议,可能会逐渐丧失独立判断的能力。就像过度使用导航软件的人,最终可能变成不认路的司机。我们需要明确:全知软件应该是辅助工具,而非决策主体。

技术的进步总是伴随着新的责任。全知软件的开发者正在探索“伦理设计”模式,在系统架构层面嵌入价值考量。比如设置“解释模式”,让用户能理解推荐逻辑;或者建立“人工复核通道”,为关键决策保留人类干预的权利。这些设计让技术发展始终服务于人的福祉。